Цингарелли Раиса Дмитриевна

ФИО: Цингарелли Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1940

Место рождения и возрастания: г. Тбилиси, Грузия; с. Русская Журавка Воронежской обл.

Социальное происхождение: из крестьян

Образование: кандидат наук

Место проживания в настоящее время: г. Москва

Дата записи интервью: 25.05.2024

Беседу проводил Малевич Пётр Филиппович, чтец, студент 1-го курса магистратуры Московской духовной академии.

Расскажите о Вашей семье, о родителях. Кем они были? Чем занимались?

Мои родители в прошлом крестьяне. Мама и папа – уроженцы Воронежской области. Мама родилась в 1907 году, а папа – в 1905. Самые такие годы напряжённые. И, соответственно, поженились они вскоре. Причём и мама, и папа были из семьи трудолюбивой. У них не было наёмной силы. Они работали сами с утра до ночи, но семьи были зажиточные. То есть был скот, были кони. Трудились очень много, большой участок обрабатывали. Как говорила моя мама: «Мы света белого не знали». Уже потом, когда я стала взрослой, мама рассказывала: «Мы ни дня, ни ночи не знали. Мы трудились, работали». Такая же примерно семья у папы была, но чуть поскромнее. У мамы семья была небольшая: мама и сестра её, двое их было детей. А у папы было три сестры. Четверо детей.

Папина и мамина семьи были верующие, ходили в церковь. Уже позже, когда я училась в 11 классе, мне довелось побывать там и посмотреть на дом, где жила мама моя. Он сохранился. Большой, красивый дом. А рядом стоял большой храм. Не знаю, в честь кого. И они в этот храм всё время ходили.

Вскоре после женитьбы папу взяли служить в армию, и он в войсках Будённого и Ворошилова воевал в Красной армии.

А в это время, пока он воевал, уже существовала советская власть. Их деревня большая, красивая такая, называется Русская журавка. Поэтическое такое название, удивительное. Так вот эта Русская журавка подвергалась в тот момент советизации. Заключалась она в том, что раскулачивали тех крестьян, которые работали, которые своим трудом добывали хлеб.

Так вот, пока папа воевал, и папину семью, и мамину семью раскулачили. Раскулачили вплоть до инструмента, лопаты, вил – всё абсолютно отняли. Дом оказался чист и у тех, и у других. Но если бы на этом всё закончилось! И папину семью, и мамину семью, дедушку, бабушку отправили в г. Калач, а из Калача ещё куда-то, откуда шли товарные вагоны. И есть у меня документы, в соответствии с которыми комиссия приговорила всех: бабушку, дедушку, маму, у меня в то время и сестра была на 14 лет меня старше, Мария, она была ребёнком, всех их загнали в этот товарный вагон и собирались отправить в Сибирь. Что касается маминой семьи – аналогичным образом. Точно так же с ними поступили.

Мамин отец был очень грамотный, он был писарем в селе. Вся документация проходила через него. И вот когда советская власть установилась, он всё время говорил: «Уезжать надо, надо избавиться от всего, продать, отдать и отсюда надо уехать!» Но к нему относились как к немножко «повёрнутому» и смеялись даже над ним. И, конечно же, никто не предпринимал никаких действий для того, чтобы прислушаться к его словам. Так получилось, что его слова были полностью оправданы и осуществились. С ними поступили так, как он говорил и рассказывал. А дедушке «пришили» уголовное дело как борцу против советской власти и должны были его расстрелять. И случилось так, что кто-то из родственников, которые были грамотные и могли писать, читать, написали письмо Калинину, что семья бойца Красной армии, который воюет за советскую власть, подвергается такому злодеянию. И после этого в скорости, когда они уже были в этих товарных вагонах, пришла команда освободить их. Реакция была мгновенная. Маму с моими бабушкой и дедушкой освободили, и они вернулись в Журавку. А в Журавке они встретили пустой дом, и больше ничего.

Когда гражданская война закончилась, папа вернулся в деревню, зрелище было ужасное – нищета, голод. В это время у меня был ещё один брат после Марии – Коля. Коля умер от голода, потому что он заболел, и не было ни лекарств, ни еды. Мама продавала от приданого какие-то золотые вещи: серёжки, цепочки, ещё что-то у неё было. Она ходила по другим деревням и меняла их на кружку молока, сметаны, молочные продукты, чтобы ребёнку дать. Но в итоге Коля умер, его не удалось спасти, потому что есть было нечего абсолютно. Когда папа вернулся, он увидел эту картину.

В то время ещё у них не успели отнять паспорта. Когда шла коллективизация, у всех крестьян забирали паспорта, чтобы они не могли уехать никуда. Вот это был первоначальный период, когда паспорта ещё у них были. И тогда папа каким-то образом узнал, слухами же Россия полнится, что можно завербоваться и поехать на Кавказ. Там, во всяком случае, есть хлеб, можно работать и какое-то пристанище себе организовать. Он тогда завербовался в какую-то военную организацию по строительству, военные обычно строили что-то.

И мама с папой уезжают на Кавказ. Марию оставляют дедушке и бабушке до тех пор, пока там как-то обустроятся. Но в итоге путешествовали они по Кавказу долго. Сначала в Поти, где сыро, мокро, мама заболела лихорадкой, малярией, там чего только не было, еле выжила. Потом они решили из Поти уехать в центральную Грузию, где климат более-менее континентальный. В итоге, путешествуя по городам, остановились в Тбилиси. И там папа устраивается в эту же организацию, в которой он был завербован. Дали комнату, и он стал работать. Поэтому можно было Марию уже забирать домой. Они взяли её. У мамы появился третий ребёнок в Тбилиси. Люба звали её. В это время, это были предвоенные годы, все должны были работать. Сталин издал указ, все должны были обязательно работать, а в противном случае уголовная ответственность, под суд. Маленький у тебя ребёнок или большой – не имело значения, даже если грудной, никаких отпусков по рождению не было, надо было всё равно работать. Мама отдаёт Любу в детский сад в Тбилиси. Ей было ещё 9 месяцев, она кормила её. И через 2 недели Люба умерла, потому что там она подхватила воспаление лёгких. И похоронили Любочку. Есть у нас даже фотография, где Любочка лежит в маленьком гробике, такая красавица девочка была! Я родилась в 1940 году, а в 1941 началась война. Папа тут же на следующий день пошёл в военкомат и отправился на фронт. Мама осталась со мной и с Марией. К началу войны мне был год. Мама сказала отцу: «Я больше в сад, в ясли не отдам ребёнка». Чем идти в тюрьму, под уголовную ответственность папа решил отправить её снова в деревню до тех пор, пока я подрасту хотя бы до трёх лет, чтобы можно было идти в сад. Мама забирает меня и отправляется в деревню, в Русскую журавку свою, в Воронежскую область. И там пережидает, пока я дорасту до трёх лет, потом снова возвращается, прямо в разгар войны, папа на фронте. Мария Дмитриевна, старшая моя сестра, стала работать в Тбилиси на станкостроительном заводе, на котором делали снаряды. Она закончила какое-то училище, была мастером и всё это время общалась с молодёжью, и они вкалывали, делали снаряды. Мама устроилась на маслозавод и, чтобы как-то прожить, понемножку за пазухой маленькими порциями, выносила масло. А соседка наша, тётя Нюся, работала на мелькомбинате, она таким же образом приносила муку. Тётя Нюся – муку, мама – масло, и в итоге у нас был хлеб, какие-то пампушки, и мы питались. Я пошла в школу в шесть лет, в 1946 году. Пошла в первый класс, а до этого ходила в сад. Мама работала, Мария работала, я была в саду.

Вы говорили, что Ваши родители были верующие.

Да, верующие. Как я помню, пока шла война, в церковь никто не ходил. А уже когда я пошла в школу, в первый класс, война закончилась. У нас было кладбище, Петропавловское называется, потому что там храм Петра и Павла стоит на кладбище. Там похоронены были наши родственники. Мама моя туда ходила в храм. Что у меня осталось в воспоминаниях – это подготовка к Пасхе. После войны уже было время получше, уже можно было и хлеб купить в магазине, и зарплаты были и у папы, и у мамы более-менее стабильные. Поэтому мы готовились всегда к Пасхе, к великому празднику Воскресения Христова. Мама всегда пекла куличи, красили яйца, а мне обязательно покупали какую-то обнову: туфельки какие-нибудь лакированные, платья мама шила. Обязательно новое платье на этот праздник у меня было каждый год, даже фотографии такие сохранились. И мама брала меня с собой на службу.

Вы помните, как служба проходила?

Было много народу. Служили в какие-то дни на русском, в какие-то дни – на грузинском. На русском, как правило, это в воскресенье было, потому что мы жили в таком районе, где очень много было приезжих русских. Те, которые были завербованы, бежали в эти жуткие годы из России туда, чтобы выжить. Там было большое скопление русских. Все они ходили в этот единственный храм, который был на кладбище. Других храмов не было у нас поблизости. Были храмы потом в центре, но это далеко было от нас. Мы ходили в этот храм на службы по воскресным дням. Мама меня пыталась причащать, я ещё не понимала, что это такое, но мама обязательно меня причащала. И только так мы уходили со службы. А на Пасху мы ходили на ночную службу обязательно. И не только мы. Все люди из нашего двора, все были в этом храме. И такие, как я малыши, и подростки, и старшие, и все мы там кучковались и ждали, когда наступит момент освящения куличей, для нас это было очень важно. Конечно же, никто не объяснял ничего абсолютно, что за праздник, как он отражается на нашей жизни и что он значит для нас, мы понятия не имели. Просто знали, что вот храм, Бог, и мы шли туда, мы должны были быть в храме, это обязательно.

Потом, когда папа вернулся с фронта, папа, как правило, с нами не ходил. Его часто не было дома, он дополнительно работал, надо было зарабатывать какую-то денежку всё-таки, семья большая. Мы ходили, в основном, с мамой.

Тот храм, куда мы ходили, не закрывался, он был открыт всё время. В центре Тбилиси были храмы, которые закрывались. Это я позже узнала, что какие-то храмы во время советской власти были закрыты, и что там священников тоже репрессировали.

Вы жили где-то на окраине?

Мы жили на окраине, да, на самой окраине. Это, конечно, близко, полчаса до центра. В центр мы ходили иногда. Был в центре храм Александра Невского, я это помню. Такой красивый храм, необыкновенный просто! Там всё было такое царское, такое светлое, необыкновенное. Он на меня очень большое впечатление производил. Мы ходили с мамой туда и с Марией. Мария тоже иногда с нами ходила, хотя она была уже в то время комсомолка.

И всё равно ходила в храм?

Она ходила в храм с нами.

Она не высказывала своё отношение к вере?

В этом плане никаких противоречий не было абсолютно. Комсомол – это комсомол, а Бог и храм – это храм. И вот Мария с нами ходила.

Когда ходили в храм, особенно на пасхальные богослужения, не было никаких провокаций?

Ничего подобного не было. Народ стоял как вкопанный, и от начала до конца храм был битком забит. Народа было очень много, потому что русские люди изголодались же в то время. Они бежали от этого кошмара, который был тогда в России, в их деревнях. И пойти в этот храм – это было счастье для них. Поэтому никаких провокаций не было. Грузины – тоже христиане, серьёзно верующие были. У них были свои службы на грузинском языке, у нас на русском языке. Кстати, я хочу сказать о жизни в Тбилиси. Я училась в школе, в классе были армяне, грузины, евреи, турки, курды, татары, азербайджанцы. Но у нас никогда не возникало вопроса о национальности. Мы жили так дружно! Мы знали, кому подсказывать надо. Айрапетова там армянка у нас была, двоечница такая глубокая. Она без подсказки просто не могла у доски сказать ни слова. Поэтому, кто учился получше, мы помогали, подсказывали, как могли. Независимо от того, какой национальности, мы дружили до самого конца, пока школу не окончили. У нас не было национальной розни.

Вы были крещены в детстве?

Да, в младенчестве.

Может, знаете храм, священника, который Вас крестил?

Нет. Я только помню крёстную свою. Её я очень хорошо помню, потом мы с ней общались, дружили. Клава её звали. Поминаю её и её сына. Они часто к нам приходили. У нас была колония русских, многие приехали из Журавки, из Воронежской области. Они все знали друг друга, общались, приходили к нам в гости. Праздники, например, Пасху, Рождество мы все обязательно встречали дома, они приходили к нам. Как они друг с другом общались хорошо, пели песни! Такие песни! На многоголосие. Я на всю жизнь запомнила, у меня мама хорошо пела и папа. Они пели замечательно русские народные песни. Папа тоже любил петь. Общались очень тесно. Как сейчас говорят, мигранты имеют свои общины. Вот тогда была у нас такая колония. Держались вместе русские.

Дома у нас висела икона большая Неопалимая Купина. Я не понимала, что это такое, что значит Неопалимая Купина, понятия не имела, но название я знала. Эта икона была как раз над нашей кроватью.

А книги были какие-то? Библия, Евангелие?

У мамы было Евангелие, да.

Вы читали его?

Да что Вы! Я понятия не имела даже, что его надо читать! Мама читала, а я понятия не имела. Если бы мне рассказали, что существует такая книга, написанная Самим Господом с Его слов, и что она означает, и о чём эта книга… Но маме было не до этого. Ей бы только успеть самой помолиться. Она с утра до вечера работала, а вечером приходила ещё и обшивала всех соседей. И что только она не делала, вообще говоря. Мама молилась, но когда она молилась, я не знаю. Наверное, когда я засыпала, я так думаю. Молилась она в храме, понятно, а дома у неё не было ни минуты времени. Ни минуты! Ещё к тому времени сестра моя вышла замуж, там тоже были проблемы, надо было ей помогать, она ещё и ей помогала. У меня мама просто героическая женщина. Героическая, необыкновенная женщина!

Вас учили молитвам каким-нибудь?

Нет, меня никто не учил молиться.

Какие у Вас вообще были соприкосновения с верой?

Никаких. Вот то, что я рассказала с самого детства, кроме того, что я очень хорошо помню службы пасхальные и службы, на которых меня причащали. Но так, чтобы меня просвещали, меня никто не просвещал.

А когда Ваша церковная жизнь началась?

Она началась в сознательном возрасте. Уже когда я замуж вышла, когда пошли у меня дети, пошли проблемы. Это в основном 1990-е годы. В 1988-м году умирает мой муж. Остаётся двое детей: 10 и 12 лет. В 1990-е годы я работала в науке, была кандидатом наук. Науку, так сказать, полностью на колени поставили. В эти годы всё было порушено, и наука была тоже развалена.

Я жила в Москве, работала в храме, в церковной лавке до работы. Договорилась с заведующим лабораторией, что я буду приходить в 12.00 – 13.00, и он великодушно позволил мне это делать, потому что понимал, что надо же детей как-то всё-таки кормить, не говоря о том, чтобы ставить их на ноги. У меня возможности такой не было. Мы с мужем к тому времени получили квартиру новую, хорошую, и там рядышком построили временный храм деревянный, и через одноклассницу дочери я узнала, что там нужно в церковной лавке, чтобы кто-то утром стоял. Отец этой одноклассницы ведал этим всем, он был араб, привозил из Сирии всё, что необходимо для священника, чтобы шить ризы, подрясники. Украшения он привозил оттуда, и в лавке было очень много таких дорогих вещей, из которых можно было шить облачения для священников. Кроме книг. Книг было хоть шаром покати! Нигде ничего не купишь!

Я уже в 1990-е годы пыталась найти хоть какую-то православную литературу, нигде ничего я найти не могла. Первая книга, которая мне попалась — это протоиерей Александр Мень «Иисус Христос». Я эту книгу купила, и почему-то меня тянуло в этом деле как-то разобраться, понять. Я стала ездить в центр, в храм Воскресения Словущего на ул. Неждановой[1]. Когда я стала ходить в этот храм – то же самое, никто ничего не объясняет, службу отслужили – и до свидания. Я помню причастие. Исповедь была такая поверхностная, непонятная: что говорить? Как говорить? О чём говорить? Никто ничего не знал, книг не было. Потом появилась книга архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Опыт построения исповеди». Какие-то книги уже после 1990-х, 2000-х появились, а до этого ничего не было.

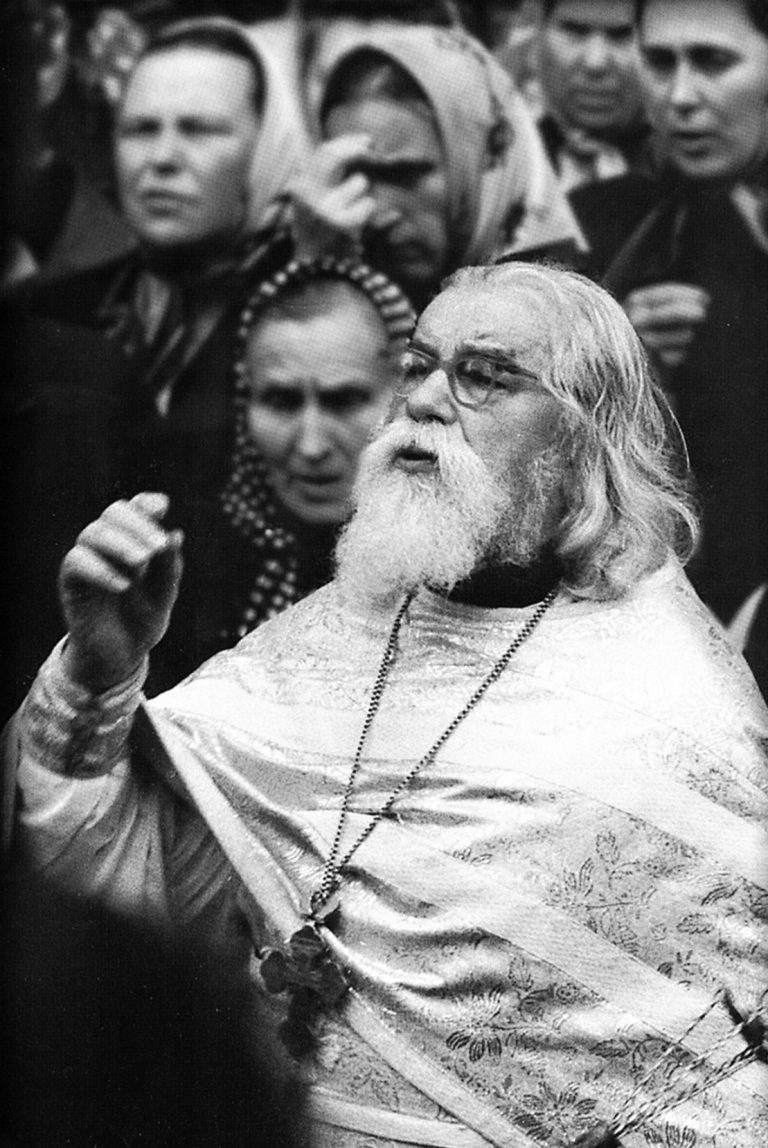

В этом храме служил владыка Питирим[2]. Он заведовал Издательским отделом в Патриархии, и у него была налажена связь с зарубежными священниками. Он мог оттуда привозить духовную литературу. Однажды я пошла в воскресенье в храм и увидела, что прямо в церковной лавке такой сделали столик и разложили там литературу. Я посмотрела – литература! Евангелие, Апостол, Откровение Иоанна Богослова! И всё вот так лежит! Я даже не поверила, что это возможно. Говорю: «А можно купить, да?» Говорят: «Да, можно купить». Вот я тогда в первый раз за все годы поисков моих купила Евангелие, Апостол и Откровение. Вот они до сих пор у меня тут стоят. И уже тогда я стала читать, но ни толкований, ничего абсолютно не было, как в пустыне! Вроде бы, храм есть, священники, но это сейчас какие-то беседы проводят, объясняют, святых отцов можно почитать, а тогда ничего не было. Вот такой парадокс был в нашей Церкви – вроде бы служат, а таким, как я, к которым Бог постучал, и они откликнулись, нужна была какая-то помощь, но ничего этого не было абсолютно. Я думала сначала, что это в одном храме, а потом уже в другой храм ходила поближе к дому, картина абсолютно одинаковая была.

[1] Сейчас – Брюсов переулок.

[2] митрополит Питирим (Нечаев), (1926 – 2003).