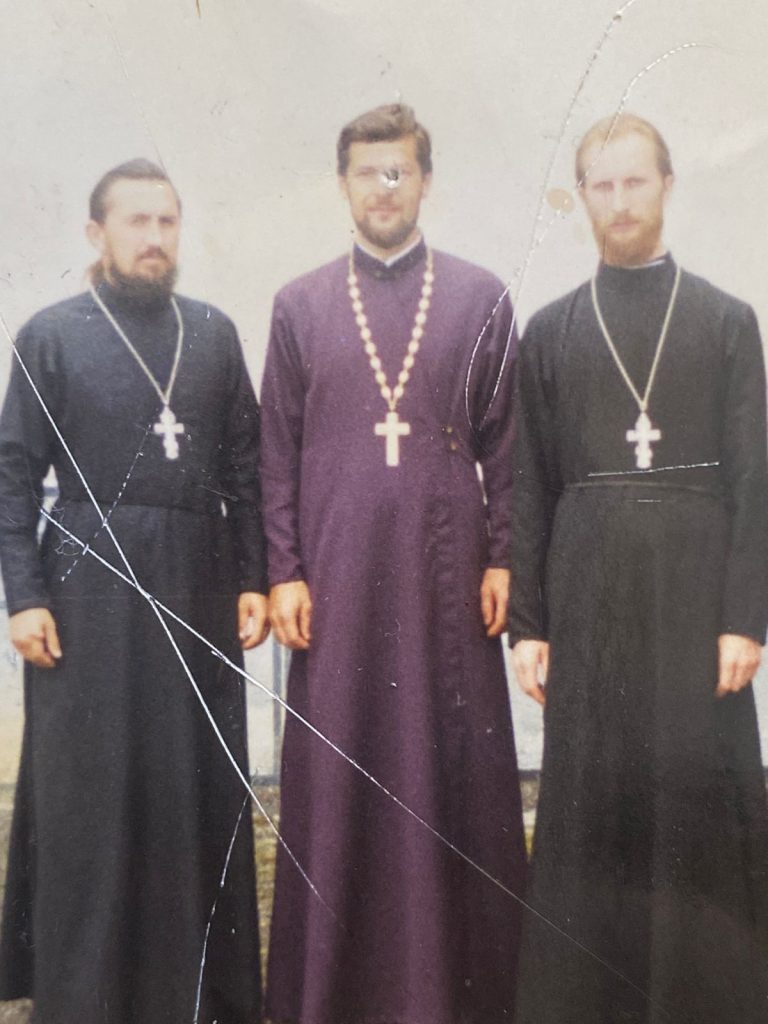

Протоиерей Николай Юрьевич Малета

Год рождения: 1967

Место рождения и возрастания: с. Копешнево, Хустский район, Закарпатская обл., Украина

Социальное происхождение: крестьянство

Место проживания в настоящее время: г. Екатеринбург (с 1993 г.)

Образование: Московская духовная семинария, Московская духовная академия (без защиты)

Дата записи интервью: 10.05.2024

– Отец Николай, расскажите, пожалуйста, немного о Вашей семье, детстве и юности. Были ли Ваши родители и другие члены семьи верующими?

– Милостью Божией я родился в верующей семье. Территория эта входит сейчас в состав Украины, это Закарпатская область. Правда, мои родители родились не на Украине и даже не в Закарпатской области, потому что отец 1929 года рождения, мама 1933, и в то время эта территория входила в состав Чехословакии. До 1919 года, когда Австро-Венгрия и все четыре империи канули в Лету, она входила в состав Австро-Венгерской империи, а с 1919 по 1939 год – в состав Чехословакии. Но в паспортах везде писали «украинец». Сейчас есть даже такое движение: русины. В 1945 году Карпатская Русь вошла в состав Украины как Закарпатская область.

Я родился уже в Закарпатской области Украинской ССР в 1967 году. Семья у нас, как я уже сказал, верующая, Господь благословил её в том числе и деторождением. Я начинаю вторую пятерку детей. Всего нас у родителей десять: парней всего трое, два брата у меня и семь сестер. Родители были простыми колхозниками, работали сколько могли. У мамы два брата и сестра монашествующие. Старшая сестра относительно недавно, несколько лет назад, скончалась. Схимонахиня Евпраксия. Младший брат ещё здравствует. Он 1940 года рождения. Сейчас ему 84 года, архимандрит, служит. Я его не помню не в сане. Вот такая история моей семьи.

Если посмотреть исторически, то на момент моего рождения храмов было очень много. Если в Свердловской области было около 20 храмов, в трёх областях (плюс Челябинская и Курганская) было что-то около 40 в самый критический момент, то в Закарпатье было около миллиона жителей и около 300 приходов.

Я родился и вырос в селе. Мама всех десятерых родила дома. Никто не появился на свет в роддоме. Благо метрах в 200 от родительского дома жила одна добрая женщина, медсестра по акушерской линии, которая, когда успевала, помогала, участвовала в родах.

У нас служил уникальный, удивительный батюшка. Дело в том, что Закарпатье было в том числе униатским. В начале XX века началось массовое обращение в Православие. Один человек из нашего села в Первую мировую войну воевал на стороне Австро-Венгрии и попал в плен, где он находился, по-моему, с 1916 по 1918 год, как раз во время революционных событий. Совсем недавно я узнал, что он отбывал своё наказание в городе Осе Пермской епархии, тогда там было какое-то селение. И, будучи униатом, он познакомился с батюшкой. Он был прикреплён к какому-то дому, зажиточной семье, где был один мальчик-инвалид, по-моему, слепой. И жена, хозяйка этого дома, у мужа отпросилась сходить в Дивеево к мощам преподобного Серафима. Они сходили, путешествие длилось месяц или дольше. И вернулась она с исцелённым ребенком. Для него это было действительно великое чудо. Он стал ходить в православный храм, но его не причащали. Потом он принял Православие и даже немножко учился, то ли это богословские курсы были, то ли какое-то училище при Пермской епархии. Вернулся на родину в 1918 году и стал первым православным священником. Его звали Георгий Кениз. Там все такие фамилии, неукраинские. Стал служить, правда, недолго: ему было 53 года, когда он скончался. До этого он долго болел, потому что один ревностный униат его топором зарубил, но не до смерти, он остался инвалидом. Как и преподобного Серафима, избили разбойники.

А потом в 1933 году в составе Чехословакии его сын, Михаил Кениз, стал настоятелем. Он меня крестил, при нём я и вся наша семья ходила в храм Божий. В год рождения моей мамы он уже стал священником. Такой был удивительный батюшка. Епархия переходила в Православие, до присоединения к Украине она входила в состав Сербской епархии. У нас там проповедовал и служил около двух лет преподобный Иустин (Попович). Мукачево-Прешовская епархия называлась, в последнее время – Ужгородская и Мукачевская. Областной центр – Ужгород. Потом она вошла в состав Русской Православной Церкви. И этот батюшка прослужил до 1987 года, то есть 54 года служил на приходе. Он получил образование то ли в Белграде, то ли ещё где-то в составе Сербской Православной Церкви. Интеллигентный, умнейший, образованнейший, труженик, молитвенник.

Когда я беседую со студентами, всегда привожу его в пример. В Великий пост он служил каждый день. Один священник на приходе – каждый день! Мало того, мы в составе собора еле-еле выживаем первую неделю, пытаясь всё по уставу вычитать – все положенные кафизмы, каноны, как положено, а он – весь Великий пост по уставу! Канон на 14, значит, на 14, все кафизмы без исключения абсолютно.

И народ был православным. Как раз на Великий пост приходились весенние каникулы, дети приходили. В школе училось больше тысячи детей, и они проходили через исповедь. Он исповедовал индивидуально, не было общей исповеди. И в детстве у нас, когда готовились к Причастию, начинали ходить на исповедь, Великим постом, как правило (нечасто причащались, но один раз в год обязательно весь народ), и обязательно надо было ходить, даже детям, три дня в храм утром и вечером. Батюшка служил с семи часов до часу – до двух, дом у него был рядом с храмом, приходил домой, немножко отдыхал, и до вечерней службы он приходил исповедовать, потому что полхрама народа было на исповедь с утра до вечера. И это каждый Божий день. Там было 100–200 детей именно во время каникул. И он всех индивидуально исповедовал. Такое было духовное окормление. Проповеди такой серьёзной не было, понятно, что пересказы какие-то, это советское время и это уже относилось и к православным на Закарпатье. Хрущевские гонения коснулись. В области было около 20 монастырей, после хрущёвских гонений осталось два женских: Мукачевский и Чумалевский. Храмы, правда, не закрывали. Был у нас монастырь немножко в горах, приселок домов на 70–80. И там был маленький храм. Монастырь закрыли, а храм сохранили. Было у нас два действующих храма, правда, сейчас пять или шесть в селе на три тысячи жителей.

Вот батюшка так воспитывал, такое благотворное его влияние и воздействие было, что в 1996 году, когда я, молодой священник, приезжал на 600-летие села, (отца Михаила уже не было в живых, служил его зять, муж дочери. Сыновья были, но они не стали священниками), на тот момент среди выходцев из села был один архиепископ Мукачевский и Ужгородский и было, по-моему, 113 священников (живых) и небольшое количество было усопших. Даже один выходец из нашего села, отец Гавриил по фамилии Легач, в 1970-е годы был игуменом Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Духовенства больше сотни из села! Нас пять человек одноклассников – священники, мои одноклассники. Один, правда, скончался уже, игумен Антоний. Вот такая интересная атмосфера была, в которой я рос.

Каких-то серьёзных наставлений не было. Мы редко встречались с дядей, архимандритом Сергием, это мамин брат. Жизнь была тяжелая. Трудно было даже какую-то хворостину из леса принести. Лесник отслеживал, штрафовали. Лес был буковый. Мы ходили с братьями, помню, после школы за дровами: набирали что-то и тащили домой. Благо до дома было около километра, тащили на себе. Если поглубже в лес зайдёшь, подольше тащишь. Я средний из парней (у нас сначала четыре девочки, потом три мальчика, потом ещё три девочки подряд). И я помню даже то место в лесу, где мы остановились на привале, сели на свои вязанки, сидим, разговариваем. И я им заявил, что хочу стать священником. Мне было лет восемь, может, точно до десяти, начальная школа. Сказал, что окончу школу, отслужу в армии и поступлю в семинарию. Старший сказал, что нет, и младший тоже. Так и получилось. Они не стали священниками. У двух сестёр мужья протоиереи, у одной протодиакон. И этот протодиакон – родной брат ныне Хустского и Виноградовского митрополита Марка, по фамилии Петровцы. Когда он был в академии, служил в Троице-Сергиевой лавре. Потом его из благочинных лавры перевели в Почаевскую лавру наместником. Я тогда служил в армии. Благодаря ему я и продолжил свой путь, который был намечен ещё в раннем детстве. Я помню, в армии отслужил, мы встретились, он был архимандрит, наместник Почаевской лавры, и говорит: «Ну что, юноша, хочешь в семинарию?» – «Да, есть желание». – «Давай так: лето потрудись, а осенью давай ко мне в Почаев». Я подзаработал денег, чтоб был запас на учёбу, поработал лето, а осенью попал к нему в Почаев. Я не был послушником. Девять месяцев как бы «вынашивался» в Почаевской лавре с осени по лето. В 1985-м меня призвали в армию, служил два года, в 1987-м вернулся. Потом год готовился и поступил в Московскую духовную семинарию.

– Вы вспоминали про свой храм, священника, который там служил так усердно. А помните ли Вы свой осознанный вход в храм? Какие были ощущения?

– Нет, не помню. Потому что меня сначала мама вносила в храм в утробе, потом заносила на руках, потом вела за ручку. И это было какое-то осознанное понимание. У отца был хороший красивый голос, баритон. Он пел на клиросе. По сербской традиции у нас только одни мужики пели. Женщины не пели на клиросе. Мужской состав, в унисон практически. И сейчас если послушать сербское пение, гласы – совершенно другие напевы, чем в России и даже на Украине в большинстве регионов. До сих пор осталось сербское влияние. И язык закарпатский такой полусербский, болгарский, старославянский какой-то. Это единственная уникальная область, которую не понимают украинцы. Как русскоговорящий не понимает украинского языка, так украинцы не понимают закарпатский язык.

…Я мог и похулиганить, но всегда было какое-то осознанное, серьёзное отношение к вере. Когда был совсем маленький, помню какие-то воспитательные вещи. В храме в западной части был балкончик, мама иногда туда забиралась, там можно было посидеть. А храм был всегда битком. Только по периметру престарелые люди могли присесть. И было чёткое деление, храм был в виде креста, в центральной части (запад – восток) стоял женский пол весь, в середине разделялись на правую и левую сторону по родам, по семьям. Все знали, кто с какой стороны стоит. Также было чёткое выстраивание: старенькие бабушки и дедушки по периметру, потом в самой западной части к выходу женщины среднего возраста, потом молодые женщины, потом юные отроковицы, дети ближе к солее. Было строгое такое деление. И мама смотрела. Я был белобрысым, светлая голова, волосы были русые, и мама замечала, что я иногда выходил из храма. Потом домой приходим, и она задавала контрольный вопрос: «Был в храме?» – «Был». – «А кто читал Апостол?» Я начинал придумывать: тот или этот. Она говорит: «Сынок, твой отец читал Апостол». И помню, как меня в определённый момент будто выгоняли из храма.

Мы ходили в Чумалевский женский монастырь. Там дядя служит до сих пор. Туда надо было ехать на автобусе с пересадкой через несколько районных центров. Добираться полдня. А там было километров 10–12, и мы ходили пешком. Там горы, серпантин; рейсовый автобус туда не мог добраться, поэтому объезжали эти горы по каким-то другим местам. И мы ходили. Дедушка по материнской линии умер рано, ему было всего 54 года. Бабушка жила одна, конечно, никакого замужества, с дочерью. А дочь старшая, мамина сестра, была монахиней. Монастыри поразогнали, были какие-то квоты, и они купили домик под монастырём, где служил дядя. И вот тётя-монахиня и бабушка жили в этом доме. Маленький, мазанка. Заходишь к ним, как в рай. Просто такое детское впечатление. Там был совершенно другой дух: там нет суеты, бытовой какой-то возни. Одна комнатка и спальня. Бабушка (маленького роста она была) сидит на кровати, стульчик под ногами, чтобы ноги не отекали, и сидит, Псалтирь читает, а тётя в углу. Дом, конечно, открыт был всегда, можно было спокойно зайти: никаких ключей, никаких замков, как и родительский дом тоже был всегда открыт. Заходишь – и эта благодатная атмосфера. Тётя нас, племянников, садила, читала жития святых, рассказывала библейские истории. И мы выходили оттуда, я шёл иногда этими лесами и думал, что останусь здесь в лесу, вырою землянку и буду здесь жить.

Помню, из жития какого-то святого, что он, старец, видел, что происходит в храме: кто молится, кто не молится. И когда говорили, «смотри, сколько у нас народа молящегося!», он говорил, что молилось несколько человек, а остальные думали про кирпичи, домашний обед или ещё что-то. И тётя рассказала, что этот старец видел видение, как дьявол на какой-то безобразной свинье разъезжал вокруг храма и бросал листочки на людей. На кого падала метка, эти люди или мыслями уходили из храма, или реально физически выходили во время богослужения. И я думаю: «Неужели меня этот бес выгоняет из храма?» И в определённый момент я сказал: «Не будет по-твоему». Я помню, свечкой капал на руку, чтоб больно было, потому что я просто стоял и засыпал. Мне воздуха не хватало, надо было выйти на улицу. Я чётко помню эту борьбу. И отец говорил: «Сынок, если тебе тяжело, зайди за аналой, там можно присесть». И я садился на папины ноги на пол и мог немножко отдохнуть или вздремнуть. Но эту осознанную борьбу я помню.

В алтарь я впервые попал после армии, в Почаевской лавре. А в алтарь храма родного села, куда ходил каждый праздничный день, каждое воскресенье в обязательном порядке, я зашёл, когда учился уже в семинарии. Помню, приехал на каникулы, и мне дали шестопсалмие читать. Я думал, что провалюсь, сознание потеряю: было так трепетно и страшно. Хотя, казалось бы, в семинарии уже читал всё. И я умел читать по-церковнославянски. У меня букварь и Псалтирь шли параллельно с детства. Правда, были проблемы с ударением и в семинарии. Помню, в Почаеве, когда готовился Великим постом, меня отец Марк ставил читать кафизмы, которые читали все монахи. Захожу после кафизмы – а он мне такую портянку выдавал, где выписывал все мои ошибки, какие я допустил, в основном ударения. Сербское ударение ставится совершенно по-другому.

Вот сколько я себя осознаю, я себя вне Церкви не помню. Повторюсь, хотя это было и советское время, но немножко уникальное. Я думаю, что такого положения не было в других областях Украины, даже во Львове, Тернополе, которые были под поляками до 1939 года. Потом начало Второй мировой войны – и был очередной раздел.

С другой стороны, вся идеологическая, атеистическая, антицерковная машина, конечно, действовала, но немножко мягче. Помню, в какой-то день пошёл я пешочком с утра пораньше в монастырь. Было лето, на улице служба, монастырь на горке, и вся горка была облеплена людьми. Я поднимаюсь, уже литургия началась и читают Апостол. Слышу, какой-то знакомый голос, подхожу ближе – наш завуч, Василий Васильевич, читает Апостол. Громкий, зычный голос, красивый. Он на баяне играл, у нас начальную военную подготовку преподавал. Хороший дядька был. У себя в селе, конечно, нельзя было, а где-то подальше можно. Конечно, вера сохранялась. В Рождество нас, конечно, гоняли учителя, чтобы не ходили колядовать, потому что целые стайки детей бегали от дома к дому, все почти колядовали. Была эта вся система, но гораздо мягче. Такого прессинга не было. Хотя, были все, и я в том числе, пионеры, октябрята. Автоматически всем цепляли значок юного октябрёнка или повязывали пионерский галстук. Хотя все были верующими, при этом верующий октябрёнок, комсомолец, пионер. Ну, конечно, чтобы в партию вступить, там, видимо, было жёстче. Но в реальной жизни в каком-то мировоззренческом восприятии всё это не пересекалось и одно другому не противоречило. Поэтому, сколько я себя помню, я осознавал себя в Церкви.

– Отец Николай, правильно ли я понимаю, что после школы перед семинарией у Вас была служба в Вооружённых Силах? Расскажите об этом периоде, пожалуйста.

– Да, служба была, и это тоже интересное было время. Когда я знакомлюсь со студентами, обычно кратко им рассказываю свою автобиографию. Долгое время я преподавал апологетику, и мой первый апологетический опыт был именно в армии, потому что дискутировать по вопросам бытия Бога, бессмертия души и так далее в школе надобности не было никакой.

Когда меня призвали в армию, я сначала попал на распределение в областной центр, а оттуда – в морфлот. Из Ужгорода меня повезли в Севастополь, на Черноморский флот. Когда мы ехали туда, вагон был битком набит новобранцами. Как это обычно бывает, кто-то взял с собой самогонки, ещё чего-то. Сопровождавшие нас сержанты и даже офицеры вообще не лезли, не вмешивались. Они понимали, что, как говорится, перед смертью не надышишься.

А я лежал на второй полке и ничего не пил. Я расстроился, потому что психологически я был готов два года Родине отдать, послужить, как надо, но в то время на морфлоте служили три года, и этот третий год службы не вписывался в мои планы, потому что я хотел сразу же после армии в семинарию поступать, а здесь всё рушилось. Переживал я, волновался, но ничего, смирился потом.

Нас привезли в Севастополь, в распределительный пункт, и мы проходили медицинскую комиссию. Помню, помещали в барокамеру, в которой давление создавали, чтобы определить, сколько выдержит организм и прочее. Помню, всё это я прошел. У меня даже в личном деле есть специальные карточки, где маленькими буквами написано «г», через чёрточку «а» (гидроакустиком меня определили на Черноморский флот) и штемпель стоял: «Зачислен матросом в Черноморский флот» и срок службы (а прописывается это уже вручную чернилами, ручкой) – три года. Я так расстроился!

После всех этих комиссий была так называемая политкомиссия. Там был, видимо, актовый зал: ровный пол, но сцена была. Стулья были убраны, по этому залу было несколько столов с двумя-тремя стульями расставлено, сидел офицер, и на каждом столе был номер определённый. В президиуме, на сцене, сидели пять человек: по центру – председатель комиссии, капитан первого ранга, и четыре капитана второго ранга (это как полковник и четыре подполковника). И подходили к разным. И так моя очередь подоспела, что я попал к председателю. А он такой уже был в возрасте, скорее всего, фронтовик, хоть это был 1985 год, но такой ядрёный. И он меня, как положено, спрашивает: «Кто-то из родственников за границей есть?» Я говорю: «Нету». Он задавал ещё какие-то вопросы, а потом спрашивает: «А среди родственников есть верующие?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Кто? Дедушка с бабушкой?» Я говорю: «Да, верующие». Он говорит: «А родители как к этому относятся?» Я говорю: «Тоже верующие». «Ну ты-то как на это безобразие смотришь?» Я говорю: «Я тоже верующий». Он чуть не опрокинулся со стула и таким трёхпалубным матом как загнёт! И так мою папку по столу: «В подводники его! Там Бога нет!» Я стою, осознания никакого нет, раскаяния никакого нет. Думаю: «Ну как отречься от веры»? Он берёт мою папку, швыряет крайнему капитану второго ранга и говорит: «Решай с ним, что хочешь».

Тут все столы опустели в зале, там человек 20-30 было, все подошли к сцене и смотрят это представление: на обезьяну поглазеть немножко, потому что я оказался там чуть ли не первым верующим, а я призывался вообще в конце призыва, был конец июня. И я думаю: «Надо же, со мной ехали в поезде, я знал, ребята закарпатские верующие, а оказался я один». Было как-то прискорбно. Но идём дальше. Так вот, он меня спрашивает: «Присягу принимать будешь?» Я говорю: «Буду». – «Как так?.. Оружие в руках держать будешь?» – «Буду». – «Не понял». Я говорю: «Так я не какой-то сектант, пятидесятник, адвентист» (а я слышал, что в Закарпатье в то время уже были сектанты) – «Я православный христианин». – «Да? Ну ладно». Написал мне что-то красным карандашом и отправил меня не к столу, куда подходили все, а в комнатку отдельную. Я захожу, там сидит, скорее всего, капитан третьего ранга, то есть майор или капитан-лейтенант. Я подхожу, отдаю ему свою папку. Он встаёт, меня встречает, смотрит на папку, здороваемся. «Николай Юрьевич, здравствуйте, присаживайтесь». Он спросил меня про присягу и прочее, потом про то, верующий я или неверующий. «Ах, Вы верующий. Ну ладно, садитесь, садитесь, Николай Юрьевич, хорошо». И мы с ним больше часа, наверное, общались. Правда, у меня теоретической базы было маловато. Дома была Библия, правда, на церковнославянском, я его не очень понимал, были жития святых, немного книг по истории. Евангельскую историю я, конечно, знал хотя бы по тем воскресным чтениям, которые в храме читал батюшка, и по его проповедям. А у него был аргумент, говорит: «Ты как в школе учился»? Я говорю: «Нормально, 10 классов окончил без троек». – «Как так? И ты не мог разобраться, что всё это ерунда, это миф, это бред какой-то?» Я говорю: «Как раз, наверное, это мне и дало возможность разобраться, и я осознанно к этому подошёл и ответственно. Это не просто что мне кто-то навязал. Я читал какую возможно литературу, слушал людей опытных». Он говорит: «Ты понимаешь, что Гитлер с Библией в руках шёл порабощать мир? Как так?» Я говорю: «Я не Бог и не судья, но Вам известно, как он закончил свою земную несчастную жизнь, и что там его ждёт… Конечно, Бог ему судья, но Библию может взять в руки любой человек с любыми целями. Прикрыться Библией может кто угодно». Я, конечно, знал, что для Гитлера главной «библией» была его книга «Майн кампф»[1], его борьба. Он говорит: «Да?.. А оружие…» Я говорю: «А Александр Невский, Дмитрий Донской? (Правда, Дмитрий Донской тогда не был ещё канонизирован, но я его уже причислил к лику святых). Они святые, и они с оружием в руках защищали Родину, свои дома, семьи, жён, детей, родителей. Конечно, и я буду». Тогда он сказал, хотя я его не просил ни о чем: «Николай Юрьевич, я бы Вам, конечно, помог, но возможность служить два года есть только у морской пехоты. У Вас какой рост?» – «Сантиметров 184-185». Он говорит: «Маловато. Там нужно 190 и выше». Не знаю, почему. Потом я жил в Севастополе ещё две недели и видел, как отделение морпехов – самая настоящая баскетбольная команда – по утрам совершало пробежки. Он сказал: «Но там такие тяжёлые условия, что мы половину перераспределяем после 40 дней курса молодого бойца». Он что-то написал, дал мне в руки и сказал: «Запомни, у тебя 75-й стол, но ты к нему не подходи». Я запомнил. Встаём, прощаемся, он говорит: «Николай Юрьевич, пусть тебе твой Бог помогает». Не знаю, я думаю, что он стал верующим. Это моё первое такое общение. Я вышел. Нас построили на плацу, и было нас около двух тысяч. Стали выкрикивать: «Стол такой-то, выйти из строя!» От каждого стола набиралось по 70, 100, 200, 300 человек – по-разному. Шли в определённом направлении. А мы были в гражданской ещё одежде, переоблачаться шли. Называют 75-й стол. Я выхожу, глянул направо, налево – никого не вижу. Потом там в углу где-то один, там ещё… Нас четверо набралось. – «75-й стол в курилку». Мы пошли в курилку, сели, познакомились. Один был после мединститута, у другого жена ждала второго ребёнка, третьего я не помню, и я, в Бога верующий: слепой, хромой и прокаженный. Сидим, ждём своей участи. После того, как всех распределили, нас забрали: «Идите в казарму, ждите». И мы там жили. Правда, меня тогда ещё и ограбили. Уставшие, одежда светская, были какие-то копеечки, ещё что-то, вытащили старослужащие. Как всегда, в армии всего хватает.

Мы ходили на свои послушания, картошку чистили, ещё что-то. Две недели ждали так называемого «покупателя». Этот «покупатель» приехал, он, оказалось, добирался с Ленинградской военно-морской базы. Увезли нас в Пушкино, в Царское село на новое перераспределение. Там, в Бога верующий или нет, уже не спрашивали. Посмотрели в учётной карточке есть состав семьи, написано, что у меня четверо братьев и сестёр, и спросили: «А что, такая большая семья?» Я говорю: «Это половинка, а другая половина в карточке не поместилась». – «Да?» Мне поставили штампик: «Воинская часть 09990».

Я выхожу, меня старослужащие спрашивают, как и что, я говорю: «Воинская часть 09990». – «Ой, вешайся! Это учебный отряд подводного плавания, располагается на полуострове (тогда ещё был остров, потому что дамбу только строили, мы потом её охраняли) Кронштадт». Я думаю: «Вот это тот полковник: ”В подводники его!”» Так я туда и попал. Правда, у меня значилось уже, я потом посмотрел краем глаза – два года службы.

Нас отвезли в Кронштадт, в роту. Там уже было человек 20, нас 70 довезли – около ста человек, три взвода по три отделения – стандартный состав роты. Знакомство замполита с нами, и пошло-поехало. Мне можно было бы уже и помолчать, наверное, но, думаю, надо идти до конца. Конечно, не осознавал, что будет тяжело, я дважды там проявился. Там спрашивают: «У кого дедушки, бабушки верующие?» – «Я!» – человек пять нас там было, – «А родители?» Я один оказался. – «А ты как?» – «Я тоже верующий». Совсем один. Потом ещё вопрос: у кого награждены родители орденами? По-моему, я один оказался. – «А какой орден?» – «Мать-героиня», такая золотая звезда, ещё Брежнев подписывал с Гиоргадзе, секретарём.[2] И пошло – верующий! – «Все свободны. Малета – в кабинет». Ну я пошёл. И начались мытарства – к замполиту учебки, подполковники второго ранга… Мне было главное условие поставлено: «Только работу не веди». И, удивительное дело, я был в учебке более полугода, и получилось так, что из около трёх тысяч человек нас был один взвод, а это тридцать человек в этой девятой роте (09990), кто служил два года. Это было чудо. Удивительно, поразительно.

Я особо работу не вёл. Утром пробежка, или подметаем, потому что уже осень наступила. Там Финский залив, занимались на шлюпках, на подлодках, на кораблях. В 67-ю годовщину Октябрьской революции мы стояли строем на подлодке напротив Исаакиевского собора на Неве. Ребята спрашивают – я им рассказываю то, что знаю. Мы даже умудрились на Пасху выучить «Христос Воскресе» – тропарь Пасхи. Враждебного отношения ноль, абсолютно! Но, конечно, тяжеловато немножко – я не мог ни в самоволку уйти, ни выпить, ни курить, ни материться, хоть ситуации разные бывают. Потом я стал командиром отделения, дежурным, разводящим. Если заходишь, а дневальный спит, хочется ему сказать по-русски, прямым текстом, но нельзя. А мат вообще звучал везде, это международный какой-то язык. Но нельзя было: я заявил, что я верующий – нельзя позорить ни себя, ни Православную Церковь.

Милостью Божией ни разу меня не вызвали ни к каким замполитам. Бывало, я стою дневальным, заходит замполит, и я, по внутреннему уставу: «Рота, смирно! Дежурный по роте на выход». А он говорит: «Ладно, Коля. Как дела?» И здоровается за руку. Такой лис был, капитан-лейтенант. Хороший! И он мне каждый раз давал какую-нибудь книжицу, например, книгу Губельмана-Ярославского[3] «Библия для верующих и неверующих», ещё какие-то книги. Я там познакомился и с атеистической литературой.

Помню, один раз мы дамбу охраняли – начальник караула старший и три постовых. Мы сменяли друг друга через каждые два часа: два часа бодрствуешь, два часа спишь, два часа на посту. Я поменял одного паренька, запомнил его – Витю Григорьева. Вообще у меня плохая память на имена, но его я запомнил. Ему нужно было отдыхать, но он остался со мной. Мы вдвоём два часа ходили и говорили на эту тему. И в конце, когда нас поменяли, и мы пошли – кто отдыхать, кто – убираться в дежурке, он мне сказал: «Если бы я раньше услышал что-то, я бы, наверное, тоже верующим был». Такие моменты запечатлелись в памяти, хотя прошло уже почти 40 лет. И я окончательно убедился в армии – поступать буду в семинарию.

– Батюшка, получается, что работу Вы всё-таки вели.

– Получается, вёл. И главное удивительно, что никто меня ни разу не заложил. Бывало, травим анекдоты, а потом кто-нибудь говорит: «Расскажи что-нибудь». И я рассказывал Библейскую историю: об Иосифе Прекрасном, о сотворении Богом мира и человека, что помнил из Ветхого Завета, про Авраама, Евангелие им рассказывал – и ни разу меня за это ни к командиру роты, ни всей части, учебки, не привлекали. Хоть люди были и советские, казалось бы, но их нравственная составляющая была очень серьёзной, и воспитание, и принципы были правильными и серьёзными.

– После армии у Вас была семинария. Наверное, в семинарии уже не было каких-то негативных действий от советской власти по отношению к Вам?

– Нет, конечно. Поступал я в семинарию хоть уже и в практически перестроечный год, но тогда, в 1988 году, был ещё Советский Союз… Я помню, по блату мне в родном селе штампик поставили в военном билете – «снят с учета», но дату открытую оставили, потому что если бы меня выписали, и меня бы успели поймать, отправили бы на переподготовку тут же, хотя я год назад отслужил в армии. Это делали, чтобы сорвать поступление.

Я поступал в семинарию по рекомендации ныне покойного епископа Мукачевского и Ужгородского Дамаскина, он молодой умер, 50 лет ему было. Мы как раз приехали с ребятами на каникулы, и он скончался, мы были на его отпевании. И мне в епархии дали рекомендацию на поступление с очень интересной формулировкой, я больше такой не встречал: «без права возвращения в епархию». Потому что там все приходы были забиты, и в очереди стояли ребята, которые окончили семинарию. Я поступил в семинарию вместе с Ваней Паканичем, который жил рядышком с бабушкиным домом, недалеко от монастыря, где дядя до сих пор служит, и он ныне – митрополит Антоний Бориспольский, управляющий делами Украинской Православной Церкви. У него была какая-то своя рекомендация тоже, он в 7-м или 8-м классе был старшим иподиаконом у владыки Мукачевского Саввы. Он всегда был строгим, ответственным, и у него в иподиаконах были семинаристы, уже окончившие, но без места пока ещё ошивающиеся. После семинарии – не то, что после армии! Мужики уже под 25 лет.

Когда я поступал в семинарию, до армии практически не брали. В год моего поступления в семинарию, по-моему, один или два таких человека поступили. Обязательно надо было в армии отслужить. Хотя запрета не было, но отсеивание было. Во время вступительных экзаменов я жил в одной комнате с человеком, которому уже было 34 года, то есть по возрасту он последний год мог поступать, он был директором школы. И он не поступил. Видимо, где-то его пресекли. У нас в семинарии работал, допустим, преподаватель французского языка, он никогда не молился, он даже не крестился, это явно был капитан или майор КГБ. То есть свои были надзиратели, которые в семинарии следили. Я-то с Закарпатья, не пойми кто, кому нужен в Москве и в Посаде (тогда был ещё Загорск, когда я учился, переименовали, вернули историческое наименование города). Но прессинга как такового не было. Ребятам, которые потом поступали, уже было немножко проще, легче, Союз распался, коммунистическая идеология рухнула. Но моя подготовка к семинарии и поступление было ещё в советское время, и под этим знаменем давление было. Но если внутри есть вера и хоть немножко верность Богу, то Он не даст в обиду, и в семинарии всё было благополучно и мирно. Правда, дедовщина была, как и везде, всегда. Коллектив молодых ребят – всегда кто-то сильнее, кто-то слабее. Это, видимо, в природе испорченной человеческой.

Ещё в армии у нас был случай, когда парни подрались во время строевой, а в туалете вечером докончили ударом в челюсть с переломом. Парня, который ударил, (он немножко боксом занимался), отправили в дисбат – дисциплинарный батальон, это тюрьма воинская, на два года посадили. Был показательный суд, все мы на нём присутствовали, участвовали. Получилось два года дисбата и три года службы у него – пятилетка. Было всё, но надо мной, милостью Божией, не издевались. Я себе чисто с христианской точки зрения поставил такую задачу: я знал, что это передаётся как цепная реакция из поколения в поколение – меня били, и я буду бить. А я себе сказал: если меня даже будут бить, я эту гадость не передам другому, я никого не буду бить, пусть даже случится что угодно. Один раз было, помню, я уже, наверное, года полтора прослужил, дневальный пошёл в бытовку или куда-то ещё и оставил пост. Я его схватил, прижал к стенке и говорю: «Ну ты же понимаешь, что ты всех подвергаешь опасности!» Но не было ни удара, ни какого-то другого физического воздействия, просто уже терпение лопнуло из-за такого безответственного отношения.

Армию начинал я на Черноморском флоте, две недели служил, потом Балтийский флот, Ленинградская военно-морская база. Полтора года дослуживал в Мурманске, это Северный флот. У нас четыре флота, я только на одном не побывал – на Тихоокеанском.

А дальше была семинария.

– Вы были рукоположены в Москве по окончании семинарии и академии?

– Я окончил семинарию, после семинарии я женился. В академию поступил автоматом, у меня троек не было, там не было никаких вступительных экзаменов. То есть четыре года в семинарии и четыре года в академии. Система была такая ещё, потом магистратура два года – можно было 10 лет учиться. Я очно учился и после первого курса академии я встретился с недавно преставившимся епископом Антонием (Пантеличем) – представителем Сербского Патриарха в Москве.

После первого курса академии я рукоположился. Ситуация сложилась крайне сложная с квартирами, это был 1993 год. Нас выгнали с одной квартиры, супруга была в положении. Тогда даже был случай, когда я в первый раз понюхал дуло пистолета. Там бабка, у которой мы снимали комнатку, была вредная, она нажаловалась за что-то сыну, он пришёл и сказал: «Чтобы завтра вашего духу не было». Я говорю: «Дайте хоть недельку, мы найдём, где притулиться», – но он достал пистолет и мне ткнул в грудь дулом. В общем, объяснил доходчиво. Ну, 1993 год. Было сложно.

Мы приехали в Свердловск. Я родом с Закарпатья, супруга моя отсюда, из Свердловска. Я рукоположился 31 год назад, 2 мая, в Неделю жен-мироносиц. Епископ Филарет (Карагодин), ректор Московской духовной семинарии и академии меня рукоположил. Но я даже сорокоуст не дослужил и приехал сюда, на Урал. Я перевёлся на экстернат и окончил академию экстерном. Все удивлялись, как это можно – оканчивать экстерном, из Екатеринбурга. Ладно москвич, который может на лекции приезжать, но и я приезжал, сдавал, когда мог вне сессии, это было очень удобно. Ребята однокурсники помогали, давали конспекты почитать, потому что у заочников программа была немножко другая, упрощённая, а экстерном сдавали по очной программе, поэтому надо было рассказывать то, что им преподают профессора, преподаватели на лекциях в академии. Мне давали, я на ходу что-то прочитывал и сдавал. Так я академию и закончил. Правда, со справкой, работу не написал. На втором или третьем курсе я взял себе тему для кандидатской по патрологии «Нравственные воззрения святителя Иоанна Златоуста». А Константин Ефимович Скурат, великий старец, ныне уже покойный, посмотрел и говорит: «Батюшка! Да здесь на пять докторских объём!» Потому что нравственные воззрения Златоуста – это весь Златоуст. Я три года попыхтел, посмотрел, что я могу проработать по плану, но у меня загруженность была невероятная. Это 1990-е годы, я крестил почти каждый день по 30–50 человек. Это было невыносимо, и я ничего не успевал. Так я благополучно в третий год на третьем томе из 12 остановился и думаю: ещё девять лет пыхтеть… Так я и отказался от кандидатки. Не написал, следовательно, диплома нет, но есть справка о том, что я прослушал курс Московской духовной академии.

[1] (нем.) “Mein Kampf “– «Моя борьба», политический и идеологический манифест Адольфа Гитлера

[2] Гиоргадзе Михаил Порфирьевич, секретарь Президиума Верховного Совета СССР 1957 – 1982 гг.

[3] Емельян Михайлович Ярославский (при рождении Миней Израилевич Губельман), российский революционер, советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР.