Протоиерей Павел Самойленко

ФИО, сан: протоиерей Павел Самойленко

Год рождения: 1957

Место рождения и возрастания: г. Ставрополь, станица Переправная, г. Курганинск, станица Павловская, г. Армавир Краснодарского края

Социальное происхождение: из семьи священнослужителя

Образование: высшее, Ленинградская духовная семинария и академия

Место проживания в настоящее время: г. Ставрополь

Дата записи интервью: 20.05.2024

Беседу проводил священник Евгений Шишкин, секретарь Учёного совета Ставропольской духовной семинарии.

Протоиерей Самойленко Павел Михайлович. Родился 13 июля 1957 года от Рождества Христова в городе Ставрополе – как тогда говорили, «на Кавказе». Здесь я первоначально возрастал до 1960 года, потому что родился я в семье семинариста. Мой папа на момент моего рождения закончил первый курс Ставропольской духовной семинарии. И, так как он продолжал учёбу, то естественно, в последующие годы, до окончания семинарии в 1960 году я был с родителями. А в связи с окончанием семинарии, папа, протоиерей Михаил Матвеевич Самойленко, подал прошение о направлении его в Краснодарскую епархию, куда он и был направлен Учебным комитетом. Там он получил назначение правящего митрополита Краснодарского и Кубанского Виктора (Святина) в Покровский храм станицы Переправной Краснодарского края.

Вот, собственно говоря, первые места моего возрастания: это город Ставрополь, далее оно продолжилось в станице Переправной и на тех приходах, куда священноначалие направляло папу. Это город Курганинск, тогда станица Курганинская, станица Павловская, город Лабинск (но там недолго, всего две недели), и затем в ноябре 1964 года город Армавир, где папа служил до своей кончины 25 апреля 1986 года.

На этом моменте духовного возрастания в связи с такими перемещениями родителей я хотел бы остановиться несколько более подробно. Я вспоминаю себя младенцем здесь, в городе Ставрополе. И первое моё воспоминание – это хатёнка скромная, глинобитная, в которой глиняные полы, всего две комнаты, которую поставил наспех мой дедушка Семён Михайлович Бобрышов. Затем он был призван на фронт и погиб в Керченской операции. После уже какие-то ремонтные работы в ней производил мой папа, будучи семинаристом. И, как ни удивительно, я помню поездку с ним под проливным дождём на лесосклад за досками на бричке. И там мы эти доски покупали. Почему? Потому что с нами была бабушка. А она как вдова участника Великой Отечественной войны имела право какие-то стройматериалы получить. Доски выдали, и папа из них соорудил какой-то коридорчик, верандочку, входное крыльцо. На глиняных полах циновки. Потом я узнал, что у меня ревматизм. Врачи уже здесь, в Ставрополе, проверяли моё сердце: «А у Вас ревматизм. На глиняных полах спали?» – «Да, – говорю, – спали, другого ничего не было».

Я помню святой угол в комнатке в этом домике у бабушки, у которого папа всегда молился, у которого я начинал молиться, ещё будучи младенцем. Эти моменты для меня очень важны, потому что это первые молитвы, это первое общение с Творцом и Создателем, это первое чувство благоговения, страха Божиего.

Вспоминаю я станицу Переправную. Конечно, я не всё помню. Я помню переполненный людьми молитвенный Покровский дом. Я помню папу в необычайном духовно-возвышенном состоянии. Я ему об этом говорил и спрашивал потом. Помню ту хатку, в которой мы жили, как, собственно говоря, все тогда жили. Я помню и тот обычай и традиции, которые тогда сохранялись в народе. Помню, как мы шли на кладбище отпевать покойника всей станицей. Это был 1961 год, самое позднее, мне всего лишь 4 года каких-то было. Я с таким трудом шёл, ноги болят, а идти надо, все идут, вся станица, море народу. Где-то есть фотография: папа отпевает, я стою рядом. И возвращаемся обратно. Я ни живой, ни мёртвый. Это были традиции, это было вхождение в реальную церковную жизнь. Именно тогда оно начиналось.

Я также вспоминаю, в Переправной ехали мы куда-то на бричке. Я этого не помню, но тогда только на бричках ездили. Редко где какой автобус можно было достать. Грузовик ГАЗ-51, в кузове доски постелены, садишься и едешь. Маршруты были прорезанные на грунтовках, за ними ухаживали, грейдеры работали. Ездили мы на этих полуторках. Но в основном это брички были. И вот бричка полная. Я сел на край, лошадь дёрнула, я упал, ударился правой рукой – сильный вывих, сильные боли. И я помню, мама водила меня к костоправу, так как тогда их было много знахарей-костоправов. Он быстро с молитвой как-то поводил своей рукой, поставил косточки на место, и всё, рука, слава Богу, выровнялась.

Если говорить ещё о других воспоминаниях, то я помню, какие там дожди, ливни были, как шумела река Лаба. Переправная, это горы, это переправа. Я помню этих милых тружениц, церковных бабушек дореволюционного рождения, дореволюционного воспитания. Они всё знали, их не надо было ничему учить, они этого даже и не принимали, они знали больше всех нас вместе взятых. Что удивительно, видно, так их обучали – они прекрасно разбирались в снах, разбирали все сны, если кому-то что-то тревожное приснилось. Эту я деталь запомнил. Хотя они, конечно, читали Псалтирь, совершали молитвы, эта традиция у них так и была. Я, например, помню их совет: если хочешь, чтобы зубы были здоровы, всегда утром надевай обувь на одну и ту же ногу. На правую? Значит, всю жизнь надевай на правую. Немудрёные житейские советы, сопряжённые с такой интересной глубинной церковной жизнью.

Кто когда из архиереев приезжал в Переправную тогда? Никогда совершенно, абсолютно! Это даже помыслить было невозможно. Я сейчас нашёл письмо, папин папа, мой дед, написал: «Миша! Ты приедь, тут нужна твоя помощь». Нужно было поставить какой-то навес на крылечке. Папа уехал на две недели, он даже и не думал, что нужно в Краснодар написать прошение, сел и поехал. Две недели там трудился, помогал. Такая была интересная ситуация. Но, как я потом уже узнал, получив личное дело папы, мама не давала ему покоя: «Переправная не для нас, я здесь не хочу». Кстати, я у мамы потом спросил: «А почему ты так заставляла папу уехать из Переправной? Он мне сам говорил, что у него там было необычайное духовное состояние». «А это, – говорит, – папе хорошо было. А храм полный в воскресный день и на праздник, а я, – говорит, – одна мыла полы. Ни один не оставался. Никто обувь не мыл при входе в храм. Чуть не полметра слой грязи в храме. Ты думаешь, мне легко было?» Мама была такая, отрезала – и всё, и аминь.

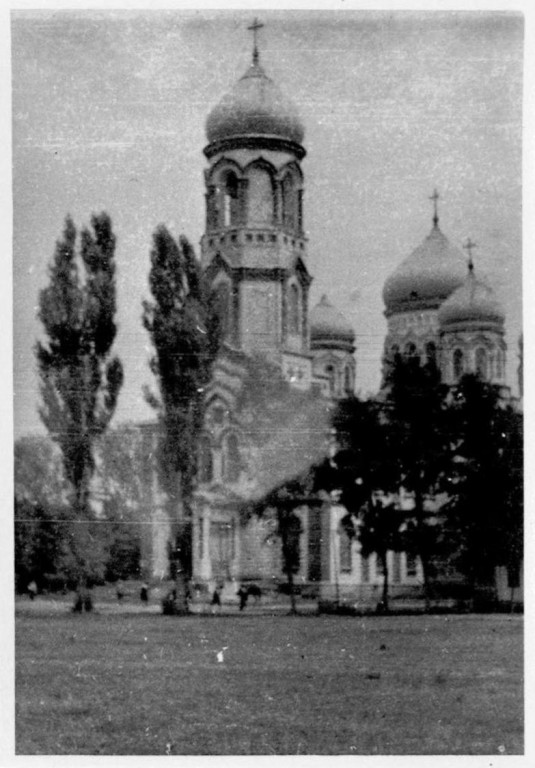

Ну, одним словом, перевели папу из Переправной в Курганинск. Я помню этот переезд, автобус ГАЗ-51, этот фургончик с боковой дверью открывающейся. И все наши пожитки, небольшой такой «оберемок» – зашитый мешок, простынь: мама сложила, всё зашила, и мы едем с ней. Ремнём обвязали, раньше были ремни. Вот все пожитки, с которыми мы выезжали из Переправной. Приехали в Курганинск, а там огромнейший собор Вознесенский. Конечно, я был потрясён, я не видел таких храмов и здесь в Ставрополе, хотя меня в Ставрополе бабушка водила в Успенский храм, я это помню. Она говорила: пойдём в гору, храм рядом. Как я еле-еле за ней шёл в гору, это я и сейчас забыть не могу. Маленький, ещё младенец, каких-то мне там три года, а я иду. Она говорит: «Ничего, тут рядом, что ты переживаешь, это легко!»

Кстати, если сказать о бабушке, Акилине Кузьминичне Бобрышовой. Тяжелейшая жизнь была, тяжелейшая. Она ведь родила и потеряла 10 детей. За то, что у них нашли в доме какие-то лепёшки кукурузные, её в ссылку отправили на побережье Ледовитого океана, оттуда она бежала, вышла замуж за моего дедушку. Родились мама и сестра, ещё два дяди – их два брата, они похоронены на Даниловском кладбище, никак могилы не могу найти. И когда в июне дедушку призвали на фронт, он конечно уходил трагично, расставаться с детьми ему было просто страшно тяжело. И в момент его пребывания на сборном пункте в Невинномысске у бабушки, видно, от расстройства или ещё чего-то случился так называемый заворот кишок. Делали операцию, но на операции она умерла. Её бросили в морг, накрыли простынёй. Хирург сказал, что она умерла… Потом пришла медсестра в морг за телом, а бабушка сидит и говорит сразу: «Хочу борща». Та первоначально в обморок упала, потом к врачу. Он говорит: «Просит борща – дайте ей борща». Она была незашитая! Она так и осталась всю свою жизнь: живот незашитый, разрезанный, рана затянулась. Зато какая у неё вера была – непреодолимая, непреклонная, непобедимая. Бабушка Акилина. Она осталась вдовой с моей мамой, её сестрой, с двумя их братиками. Те от голода померли, девочки вот выросли.

И мы приехали в Курганинск. Во-первых, как я сказал, меня поразил собор. Мы с сестрой Галиной часто бегали наверх на колокольню. Эти обзоры местности я помню, как сейчас: Лаба, берега, где-то лесочки, рощицы – вдаль очень хорошо и далеко было видно. Высотных-то домов совсем не было, и прекрасный обзор был. На службы мы ходили. Но подробности какие-то из Курганинска, я не помню это, во-первых. Во-вторых, был жёсткий контроль. Власти следили, чтобы ни в коем случае не появлялись мы в храме. Лишний раз нас там не было, потому что родителей сразу вызывали в школу, начинались разборки. Папа мудро тут вёл себя с нами. Всегда на Лабу на прогулку, в храм ходили мы.

У меня с Курганинском связаны такие воспоминания. Ночь, я сплю. Просыпаюсь от гула двигателя машины, людских голосов, всхлипываний, плача. Вышел, смотрю: стоит машина ГАЗ-51, фургон. Снуют люди, в основном бабушки и деды с бородами, разгружают эту машину, выносят кресты, хоругви, иконы, тумбочки. Это начало 1963 года, разгар гонений Хрущёва, закрыт очередной храм. Что смогли ночью тайно вынести и привезти в Курганинск, всё утро папа принимает со старостой, а люди разгружают. Минус ещё один храм. Это, честно сказать, тяжелейшее впечатление. Какое-то такое трагичное, неприятное, тяжело было видеть плачущих людей. Этот поруганный храм… До сих пор у меня в душе этот осадок, плач слёзный. Просто даже как-то и не по себе. Так что я реально захватил тот период гонений и представляю, что вообще творилось во всей Русской Церкви.

Я помню также, что в домике церковном, где мы жили (он сохранился, по сей день он стоит) провели телефон по указанию уполномоченного, местного секретаря сельсовета. Красный, помню, аппарат. И он каждый день звонил папе по несколько раз. Папа изнывал от этого, прятался, убегал, пытался отключить, но ничего не получалось. Он звонил: «У Вас не то, не так, явиться ко мне!» В общем, такой тотальный контроль, какое-то ненужное наблюдение. Это, конечно, папу изматывало. Для него, молитвенника и службиста, это было крайне неприемлемо. Он с этим не мог смириться. Что он предпринимал, в частности, из-за этого? Он, отслужив службу, уходил как бы в город по делам, на причастие, ещё куда-то. Он возвращался очень быстро, но возвращался на такси «Волге ГАЗ 21». Тогда это была королева трассы, и по сей день в моих воспоминаниях это супермашина. Тогда лучше ничего не было, за исключением правительственных «Чаек». Это прекраснейшая машина. Он приезжал – мама занималась домашними делами – и говорил: «Надя, немедленно собираемся, едем в Ставрополь». – «Какой тебе Ставрополь? У меня тут дела! Ты что? Не поеду я никуда!» Он говорит: «Я уже машину взял, уже договорился с водителем, он нас везёт всего за 1 рубль в Ставрополь из Курганинска». Да, шофера папу знали, уважали, тогда шофера все были фронтовики, неверующих не было, к священнику было у них идеальное отношение. – «Вот рубль, батюшка, всё, рубль, нам больше не надо». Представляете, доехать из Курганинска до Ставрополя за 1 советский рубль? И вот, после уговоров мама соглашается. Папа берет фибровый чемодан, кладёт туда баночку варенья, чего-то другого, чтобы повезти своей тёще – маме моей мамы. И нас берут. Мы садимся, едем в этой «Волге», и нам так хорошо! Огромная машина, в ней тепло, сухо, идёт дождь, мы преодолеваем трассу. Однажды был такой случай. Папа приехал – обычно была бежевая или белая «Волга», а тут была сине-голубая, небесного цвета, очень красивая машина. И она новая, пахнет ещё новым запахом. И мы поехали. Но в дороге где-то после Армавира у неё что-то сломалось. По-моему, в коробке передач что-то вылетело. И мы ехали до Ставрополя на первой скорости. То есть, мы ползли как улитка. И можете себе представить, на начале подъёма на Ставрополь в машине закончился бензин. Водитель, недолго думая, берёт резиновое ведро, которое тогда у каждого водителя было, не важно – для бензина, для воды, из радиатора, в любой момент могла вытечь вода, могло топливо закончиться – и поднимает руку с ведром вверх. На встречной полосе, это я помню, как сейчас, остановилась колонна машин: ЗИСы, ГАЗоны, ЗИЛы. И каждый предлагал этому водителю бензин. Он залил, мы поехали. Приехали в Ставрополь к бабушке, радости несть числа! Побыли у бабушки, возвращаемся в Курганинск. И говорят: «Отец Михаил, Вас тут искал уполномоченный, возмущался, где Вы есть и так далее». Папа говорит: «Скажите, я ездил по делам семинарским, по делам служебным».

В Курганинске помню, как ходили с сестрой на рыбалку. Там речка текла. Мы брали ведро, брали марлю, пытались что-то поймать, обещая маме принести ведро рыбы. Но ничего мы не ловили. И возвращались домой. Очень много играли с соседскими пацанами, девчатами. У территории храма оторвали огромную часть и на этом отрезанном участке разместили стадион – он по сей день там – и городской парк. И мы через ограду церковную ходили в городской парк и в стадион на качелях покататься, на каруселях.

Там родители приобрели чехословацкую швейную машину «Лада». Она до сих пор цела, у меня в храме как реликвия в память о дорогой мамочке. Мама любила шить, работала швеёй. И в тот момент, когда папа на ней женился, она с тётей работала здесь швеёй на фабрике «Весна» в городе Ставрополе. Это удивительная машинка, не хуже «Зингера», может быть, даже в чём-то и лучше.

Это воспоминания Курганинска. Я ещё не был школьником. Мы жили своим узким миром. Из духовной жизни вспоминаю, конечно, службы папы, пребывание в алтаре, в пономарке, электрическая маленькая печечка. И особо мне запомнилась встреча папы с благочинным отцом Михаилом Донцом, тоже выпускником Ставропольской духовной семинарии. Они дружили. Там сад раскидистый – яблони, вишни, груши. Такая беседа духоносная, эти духовные лица я помню до сих пор.

Ну а из Курганинска переехали в Павловскую. Там всё-таки возникли проблемы с церковным советом. Как известно, церковные советы тогда настоятелю не подчинялись. Возникли какие-то проблемы и папу перевёл правящий архиерей в станицу Павловскую, в Успенский молитвенный дом. Честно говоря, папа мне говорил о том, что он не хотел уходить из Павловской. Это лучшие дни, и для меня они лучшие в то время моей жизни. Тут я подробно службы помню, и молитву с мамой на службе. И когда я спрашивал: «Ну мама, ну скоро служба закончится?» Она говорила: «Стой, как свеча. Так и стой. Когда закончится, я тебе скажу».

Да, здесь в Павловской, мы ко многому приобщались. Здесь уже родители активно взялись за наше воспитание. Если в Курганинске это было только начало, то в Павловской это было непременно: утренние и вечерние молитвы обязательно полным чином. Утром это непременно чтение как минимум одной кафизмы из Псалтири. Бывало скажешь: «Мама, ноги болят, разреши посидеть». – «Ну, пока “слава”, сядь посиди». «Слава» закончилась – «Всё, вставай, хватит». Вот так воспитывалась молитвенность. И вечером обязательно молитвы на сон грядущим. И здесь же было положено папой начало регулярным занятиям, которые он проводил с нами, своими детьми, буквально до своей кончины в городе Армавире. Начало регулярным занятиям было положено именно здесь, в станице Павловской.

Из чего состояли эти занятия? Из чтения Библии, прежде всего. Я не забуду, как мы рыдали, когда читалась история Иосифа Прекрасного, исход из Египта, о патриархах Иакове, Аврааме, Исааке. То есть папа прочитывал нам всю Библию. Он мало что комментировал, учитывая наш детский возраст, но эта живая память, эти впечатления – забыть их невозможно. Надо однажды в жизни пережить именно так Библию, как она переживается в детстве. Потом её никак не выветришь, ничем из сознания не выбьешь. Так глубоко, искренне, безыскусно, непредвзято, без всяких там «а почему не так?» Иосиф в колодце, братья приносят отцу окровавленную его одежду. Это всё реальность, слёзы текут из глаз. Или Господа на распятие ведут. Всё это прочитывалось. Рыдали.

Но и одновременно учили молитвы наизусть. Я помню, к папе приходили люди на беседы в Павловской. Это было лето 1964 года. Он у них спрашивает: «А ваши дети молитвы знают? А вы знаете?» – «Ой, да нет, не знаю». – «А вот у меня дети знают. Павел, иди сюда, читай “Верую”» Я читал «Верую». То есть, я уже знал утренние и вечерние молитвы. И тогда же началась подготовка в школе. Эти счётные палочки: 2 плюс 2 будет 4, 3 минус 2 будет 1. На счётных палочках производились занятия.

Много и разнообразно мы, конечно, до самозабвения предавались играм разного рода, забавам детским. Я этого не стесняюсь, это должно быть в жизни ребёнка, если только он не предрасположен к какой-то высокой духовной жизни, это тоже очень важно.

Была напротив храма лесопилка. Этот запах распиленных брёвен – он до сих пор у меня стоит, свежий сосновый или пихтовый. Везли лес с гор и тут же пилили. Теперь, насколько я знаю, нет ни этого храма, ни этой лесопилки, всё там снесено и построен современный микрорайон.

Воспоминания о Павловской самые разнообразные. Например, зима, река Сосыка скована льдом. Мы катаемся по этому льду на санках. Развлечения зимние. Ты закатался и вдруг тебе зов: «Домой, на службу». То есть если суббота, праздник, надо обязательно быть на службе. И там старенькие деды пономари подают кадила, и ты как-то стараешься принять участие с ними.

Летом на берегах реки сидит масса рыбаков, у всех хватки. В хватку кладут макуху, опускают её в воду. Сидит он 20-30 минут, достаёт: полно рыбы, просто полно! Она вся трепещется: пескарики, сегодня забытые, краснопёрочки, плотва, караси. Несколько человек достают, тут же брички стоят – и в эту бричку, и домой. На засолку, на жарку, на сушку и на всё прочее.

Помню, сделал нам папа самолёт. Мы его очень просили, он же авиаучилище закончил в армии, Школу младших авиационных специалистов, ШМАС. Сделал. Как было интересно! Он был разукрашен разными цветами краски, акварели. Мы с ним играли, нам все завидовали. По-моему, у нас кто-то его позаимствовал из соседских. Как всегда, к нам же, поповским детям, особое отношение в народе всегда. У одного шофёра во дворе, мы жили на квартире, пришли: «Дядь Коля, разрешите у вас погулять, всей ватагой». – «Гуляйте, но только соберите за собой всё». А мы всё раскидали, разбросали и так заигрались, что забыли убрать, смылись. Он нас потом ругал: «Как вы могли, ничего не убрали за собой?!»

Вспоминаю такое интересное событие. День, наверное, майский. Цветут вишни, пчёлы жужжат, солнышко, тепло. Не так как сейчас холодина. Таких холодных маёв я не помню, честно сказать. Бывали морозы, заморозки в мае, как правило. Но чтобы так холодно! Калитка казачья с петлёй накидывается. Открывается дверь. Заходит староста храма. У него в руках корзина, накрытая тряпочкой. А во дворе стол, за столом обедают папа и его папа, мой дед Матвей Антонович Самойленко, фронтовик. Приехал в гости проведать, как живёт сын, окончив семинарию. Он же был против его поступления в семинарию. И он приехал проверить, как же Бог помогает его сыну, который не пошёл по стезе отцовской, а стал священником неизвестно почему и как. Он же был против. И папа, отслужив службу в этот воскресный день, сказал старосте: «Вы подходите, приехал мой папа, – а они одного возраста практически, – поговорим». Староста пришёл на обед, принёс с собой корзину кагора. А тогда кагор-то был натуральнейший, ещё царские линии существовали, 32-й. Они сели, налили. Открывается калитка. Заходит местный уполномоченный: «Матвеич, а почему без меня? А я чем плох? Только я это вино не пью, мне надо бы чего-нибудь другого». Нашли ему «Столичную» – она была не такая, как сейчас, а алюминиевая пробочка и серенькая красивая наклейка. Короче, деды корзину кагора, конечно, уговорили за милую душу. Для них это как бы лёгкий вздох. А этого уполномоченного, я помню, тянули все, вчетвером-впятером. Бросили его в квартиру – он же нехожий – на кровать. Бывали, конечно, может быть, и хорошие люди. Но именно в Павловской я помню эпизод, когда папа служит службу, а тут хатка наша. Мама варит суп, заходит человек, мужчина молодого возраста: «О, Семёновна, ты что-то тут варишь». Крышку открывает: «О, да у тебя курица есть! А меня без курицы хотела оставить?» Фининспектор оказался. Она говорит: «Да вот сейчас, садись». – «Да нет, я не с вами, ты мне курицу дай, да я пойду». Начали там курицу искать. Такая школа воспитания у нас. Всё это мы видели, это было постоянно. А потом вдруг пришли какие-то чёрные дни. – «Мама, дай денег на то, на это». – «Ну нет денег и не будет, нет денег». И всё. Оказалось, что пришли к папе, уговорили его покрестить без оформления. А это были подосланные. Только покрестил – тут же этот уполномоченный, лишение регистрации, за штат на полгода. И аминь. И вот полгода так бедствовали, эти чёрные дни – их не забыть, совершенно не забыть.

Но это радостно-благодатное состояние станицы Павловской, это воздействие богослужений, молитвы, когда никто, ничего вокруг не мешает, этот дым кадильный, это чтение, пение, благоговейное папино служение, это даже его облачение – как сейчас, помню, стоит он у престола – всё это воспитывало, возгревало дух.

Ну и здесь, в Павловской, я пошёл в школу, 1 сентября 1964 года меня мама повела, я этот день помню. Конечно, счастливый день, начало учебных занятий. Я переживал, что я сын священника, как ко мне отнесутся. Но, во-первых, я недолго проучился в первом классе в Павловской. Начал в сентябре, а в ноябре уже перевели в Лабинск, а потом в Армавир. Во-вторых, что тогда такое станица Павловская? Это в основном верующие люди, простые крестьяне. Кто из них будет пренебрежительно относиться к сыну священника, если все они практически в этом храме этим священником крещены, кто-то тайно повенчан, всех он отпевал – понятно.

Для меня было большой потерей покидать Павловскую. Вспоминаю тёмные звёздные ночи – тогда же освещения уличного не было. Ночь темна, звёзд немерено. И, что самое удивительное, мы уже тогда наблюдали катящиеся по небу спутники. Их сейчас меньше видно, чем тогда. Видно, они сейчас выше летают и траектории другие. Мы специально выходили и спутники эти по ночам, по вечерам наблюдали.

И вдруг перевод из Павловской в Лабинск. Папа нанимает ЗИЛ-157 бортовой. Укладываем туда все наши пожитки, скарб. Что-то там уже у нас появилось. Папа служил в Павловской, учился в Московской академии. Мы неоднократно ездили с мамой в Ростов провожать его на самолёт, он и поездом уезжал. Ждали его оттуда, из академии, знали, что он там учится, радовались за него.

И вот я помню, мы, дети, поехали с мамой, а в Павловской нас у родителей уже было пятеро, родилась сестра 25 октября 1963 года. А переезжали мы в октябре – ноябре 1964-го, то есть практически через год. Мы едем на «Волге», нас везут, а на скарбе, на кузове ЗИЛа-157 моя бабушка Акилина Кузьминична. Ветер, холод, а она там сидит. Я помню, мы обгоняем этот ЗИЛ, и она там наверху. Не захотела в кабину: «Я буду охранять всё это достояние». Так и просидела всё это расстояние на холодном ветру.

Мы приехали в Лабинск, а папа уже заранее, оказывается, ездил, нашёл квартиру. Разместились там. Но немного прослужили. Никольский храм я помню смутно, школу в Лабинске помню смутно, потому что я приехал, а здесь уже другие учителя, другая программа. В Павловской мы писали большие цифры, большие буквы, а в Лабинске они уже были маленькие.

Но вскоре последовал перевод в Армавир. Если продолжать свои такие, может, пусть спорадические, спонтанные повествования и воспоминания, я, конечно, не могу не вспомнить, какими были первые дни пребывания нашей семьи в Армавире. Я помню тот день, когда машина с нашим нехитрым скарбом въехала на территорию ограды. Нас никто не ждал. Стояло несколько прихожан с неприветливыми выражениями лиц. Мы вышли из машины. Мама обратилась к ним за помощью разгрузить машину, но они грубо ответили: «Тебя сюда никто не звал, сама и разгружай». Впоследствии та женщина, которую звали Александра Михайловна, она была уборщицей, горько и глубоко в этом раскаивалась, плакала все дни, покуда жила в Армавире и трудилась в храме. Но это факт. Разгружали мы машину сами, в основном родители. Потом, правда, сторож подсоединился один, второй. Там была небольшая церковная хата, в ней мы разместились. Вскоре отношение к папе, конечно, коренным образом поменялось. Молодой священник (это 1964 год, а он в 1960 окончил семинарию) умел проповедовать, умел служить, был глубоким молитвенником.

Вот здесь, по сути дела, начались мои первые духовные университеты. И папа мне прямо говорил: «Павел! Армавир – это твоя духовная родина». Оно на самом деле так и есть во всех отношениях. Там ещё, может быть, что-то было неосознанно – Павловская-Курганинск, а здесь уже всё осознанно, всё памятно и всё в постоянном русле этого движения тока духовно-церковной жизни. Практика занятий здесь, в Армавире, не прекращалась, они были регулярными. Они давали нам очень много. Во-первых, это занятия по катехизису, по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета.

Армавир – это, конечно, не станица, не село. С учётом особенностей того времени, когда большинство храмов было уничтожено, в храме всегда было много людей, особенно в воскресные и праздничные дни. В воскресные дни храм был переполнен. Как правило совершалось две Божественные литургии: ранняя и поздняя. Ещё с тех времён у меня зародилось глубоко в душе трепетное отношение к ранней Божественной литургии. Я уже подросший, всё-таки я был школьник, видел, как папа молится, готовясь к Божественной литургии. Для папы ничего важнее молитвенного правила не было никогда. Придя домой после вечерней службы, он не ужинал, как и полагается, а вычитывал правило. Вся семья ждала, пока он помолится. Только тогда мы имели право приступить к ужину. Ночью он вычитывал правило, это я сам видел, вставая ночью. И утром рано он снова на правилах. То есть я не знаю, вообще спал ли он перед Божественной литургией. Вот однажды я смотрю: папа готовится к ранней литургии. Я ему говорю: «Папа, можно я завтра с тобой пойду на раннюю литургию?» – «Да, конечно, но это рано вставать, имей в виду, не позже 5 утра. И ты, наверное, хочешь причаститься?» – «Ладно, – говорю, – конечно, причащусь». – «Тогда тебе надо правила читать». Я говорю: «Можно я с тобой почитаю правила?» – «Ну, что ж, если ты выдержишь, почитай».

Утром в положенное время, как и вечером, я с папой на правилах. Он читает. Но когда мы шли в храм, он у меня спросил: «У тебя голова болит?» Я говорю: «Болит». – «Никогда больше со мной не читай правила, молись сам». Такой духовный поток этой энергии! Он это понял, глядя на меня. Но этот момент я забыть не могу.

И второй момент, связанный с ранней литургией. Как-то пацаны – однокашники или ещё кто-то – предложили: «Завтра воскресный день, давайте погуляем». – «Давайте». Я решил схитрить: пойду на раннюю, отмолюсь – она к восьми заканчивается – и побегу на улицу. Говорю: «Папа, ты завтра служишь?» Он говорит: «Да, я раннюю служу». – «Я пойду на раннюю». – «Ну, хорошо, приходи». Я помню, как он читал правило, как хлопнула дверь – он вышел. Я, вроде, пошёл за ним, но пришёл – уже пели Трисвятое. На ранней литургии в Свято-Троицком храме города Армавира в Скорбященском приделе. Папа служит литургию.

Я, пока был этот храм и был придел, не мог насытиться радостью общения с тем престолом, у которого священнодействовал мой родитель. Меня всегда туда тянуло. Я ехал мимо специально – с оказией, не с оказией – но шёл храм, заходил в алтарь, никого не спрашивая. Иной раз мне не разрешали, спрашивали, кто я такой. Я стоял плакал, молился, потому что иного духовного заряда и впечатления не получил. Это служил мой папа эту литургию.

Как обычно он причастился, дробит частицы для причастия мирян. Я захожу – уже можно заходить. Когда он причащается, естественно, закрывается алтарь. Он мне говорит: «Сколько времени, Павел? Пойди посмотри на часы». Я пошёл. В ризнице висят часы, без пяти восемь. Прихожу, говорю: «Папа, без пяти восемь». – «Да… На улицу тебе ещё идти рано, они все спят». Я ему не говорил, что хотел погулять. «А вообще, – говорит, – ты пришёл на Трисвятом. Поэтому ты должен остаться на позднюю и побыть на Трисвятом. А потом только можешь пойти». Кто же мог подумать, что я не смогу уйти ни после Трисвятого, ни после Апостола, ни после Евангелия, ни после «Верую…», ни после «Отче наш». Я был всю позднюю. Как радовалась и ликовала моя душа, какое у меня было доселе невиданное для меня духовно возвышенное состояние! Я до сих пор папе за это благодарен, земно благодарен.

Да, он был строгий, да, это настоящий терский казак, да, ему нельзя было перечить, да, с ним нельзя было как-то свободно, вольно разговаривать – он всё это пресекал и не позволял. Но я ему за это благодарен. Это такие азы мощного духовно-нравственного православного казачьего воспитания, которые по сей день помогают.

Так вот, с тех пор ранняя литургия стала для меня неотъемлемой частью моей жизни. И когда я поступил в Ленинградскую духовную семинарию, то стал регулярно ходить на раннюю литургию. Ко мне подходил и помощник инспектора Владимир Иосифович Бронский, и старший помощник инспектора покойный протоиерей Георгий Тельпис. – «Самойленко, Вы не забывайте, что на раннюю Вы пришли, но это не значит, что Вы можете не идти на позднюю». Я говорю: «Я понимаю, я буду на поздней». – «Да?» – «Да!» Проверяли – я стаю на поздней, молюсь, позднюю совершает владыка ректор. Однажды на ранней ко мне подходит Владимир Иосифович и говорит: «Вот за то, что ты на ранней регулярно молишься, тебя Господь никогда не оставит. Господь тебя спасёт». Это его слова, я из него их не тянул, а это факт. Сейчас, сегодня на приходе для меня очень важно, хотя я сам не служу раннюю, как-то отцы уговорили сослужители: «Батюшка, Вы служите позднюю, а нам уж дайте послужить раннюю». Но, тем не менее, она совершается, греет и радует мою душу – эта утро заутра совершающаяся Божественная Евхаристия. Это один из фактов духовного возрастания в Армавире.

Ещё один. Зима. Снег. Зимы тогда были снежные. В Армавире сейчас никто не поверит, что зимой бывает снег. Тогда снегу было! Я пошёл, вроде, на службу, взял санки в руки, а там из дома 20 метров. Но до храма я не дошёл – закатался на санках, залепил снежки. Служба закончилась. Я, вроде, службу слушаю, катаюсь, довольный. Папа идёт в рясе, крест наперсный: «Павел, а где ты был? Я тебя на литургии не видел». – «Да я вот здесь вот молился…» – «Ну, ладно». А тут после службы пономарь Стёпа – он скончался, Царство Небесное, удивительный человек – пошёл, понёс хлеб, что ли. Возвращается и говорит мне: «Иди, тебя отец зовёт». Я пошёл, захожу весь одетый, в коньках: «Папа, ты меня звал?» – «Звал». – «А что? Там такая погода, снежок, покататься…» – «Ты иди сюда, снимай коньки». – «Папа, ну…» – «Не-не-не, снимай коньки, снимай пальто, шапку». Захожу, а у нас там две комнаты было и кухня, печка. Папа уже отслужил литургию в воскресенье. Он прилёг на кровать, лежит и мне говорит: «Ну-ка, вот читай», – а на тумбочке книга раскрытая. Я говорю: «Что читать?» – «Да вот эту книгу почитай». – «Да я ж этого не понимаю, я не могу это читать». – «А ты читай, читай». Это правильник, по которому он готовился к службе. Этот правильник у меня сейчас – дореволюционное издание, большой, крупными буквами. – «Да как я буду читать? Я не понимаю». – «А ты начни, а я тебе подскажу». Я и начал: «Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Это я сейчас на память прочитал, а тогда ещё этого не знал. И мне папа объяснил. Я говорю: «Как тут читать?» – «Это дифтонг, это ударение. Вот здесь буква не указана, должна по смыслу быть вот такая». И я начал: «Ангелов Творче и Господи cил, отверзи ми недоуменный ум…» И с тех пор как что-то в меня начало вливаться, как начал, я уже не смог оторваться, я забыл о коньках, об улице, о снеге. И пошло, пошло, пошло…

Конечно здесь, в Армавире, мы регулярно бывали на богослужениях, старались помогать в алтаре и в пономарке. Хотя напрямую нам не всегда разрешалось пономарить, потому что тогда были ещё жёсткие условия, категорически это запрещалось. Но, тем не менее, церковное пение, правый хор, в котором впоследствии пела моя матушка и сейчас продолжает эти церковные традиции – всё это оказывало своё положительное воздействие на душу.

Но продолжалось и школьное обучение. И когда я пришёл в школу без октябрятской звёздочки, тут же вызвали родителей. Классный руководитель, Ольга Фёдоровна Камалетдинова, Царство Небесное, очень грубо и дерзко разговаривала с мамой: «Вы не имеете права воспитывать Ваших детей верующими! Вас мы расстреляем, детей в детдома, воспитаем в нашей коммунистической идеологии», – и так далее, и так далее. Очень был неприятный, жёсткий разговор. И папа ходил. Прошло время, это был 1964 год, а в 1979 году, через 15 лет, я закончил Донской сельскохозяйственный институт и приехал в Армавир, пошёл на службы пасхальные. И помню, второй день Пасхи, Светлый Понедельник. Мама мне сказала: «С тобой хочет встретиться Ольга Фёдоровна». Я говорю: «Хорошо». Мы встретились с ней прямо снаружи, у алтарной апсиды храма. Она глубоко рыдала и плакала, просила у меня прощения. Сказала, что и сын умер, и муж умер, и всё в жизни не так. – «И это всё потому, что я так себя вела. Но я не сама. И прошу меня простить, и ты меня пойми». Я сказал: «У меня никакой обиды на Вас нет. Я, может быть, даже это не совсем хорошо помню. Бог простит и меня простите, это уже прошло, и предание старины глубокой».

Но тяжелее мне, конечно, говорить о том, что именно здесь, в Армавире, именно в эти школьные годы я подвергся жёстким, можно сказать, гонениям и преследованиям со стороны своих одноклассников. Вспоминать мне о них не очень-то приятно и не хочется. Но, тем не менее, следует хотя бы в двух словах сказать для характеристики тогдашней общественной обстановки, ситуации. Найдётся же всегда один бунтарь, денница, клеветник и так далее, который возбудит весь класс. Он и сейчас жив. И так возбудил, настолько, что практически вселил ненависть по отношению ко мне во всех моих одноклассниках. Это были тяжёлые дни, очень непростые для меня дни. И не знаю, чем бы всё закончилось, потому что по отношению ко мне применялось всё что угодно: и били, и кололи, и резали, и преследовали. И однажды, я помню, в этой атмосфере ко мне подходят армяне, тоже ученики, соученики в этой школе. И мне говорят: «Скажи, правда, что у тебя отец священник?» Не сказали «поп» – священник. А в Армавире всегда был армянский храм от основания города. Я говорю: «Да». А сам думаю, что меня может ждать в связи с этим вопросом? Но первыми, кто задал этот вопрос, были два человека: Зарзик Карапетян и Роберт Баятян. И с ними ещё один русский парень Игорь Табелов. Я говорю: «Да, у меня отец священник». – «Слушай, если тебя кто-то посмеет обидеть – он наш враг. Сразу скажи нам». Такое Божие вмешательство для меня непостижимое. Оно, конечно, согрело мою душу.

Но и потом ещё мама приходила в школу, я жаловался родителям. Но это было очень тяжело. Моя душа до сих пор этого не приемлет. Я был рад тому, что я пострадал за имя Господне. Меня это всегда как-то духовно возвышало, душа торжествовала, радовалась. Как тут не порадоваться? Я потерпел за имя Господне! «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради» (Мф. 5:11). В моей жизни это произошло именно тогда, в городе Армавире, в средней школе № 5, в районе где-то 6–7 классов. Именно тогда, в этот период.

Кстати сказать, Зарзика Карапетяна этого давно нет, насколько я знаю, Роберт Баятян, вроде бы, ещё жив, не могу сказать. А Игоря Табелова я как-то встретил в Армавире. Я бы его никогда не узнал. Я последний раз его видел, учась в школе. Он был весь чёрный, а это был абсолютно старый седой мужчина. И он услышал, я с кем-то разговаривал, подошёл: «Ты не Самойленко?» – «Самойленко». – «А я Табелов». И он мне произнёс практически ту же фразу, которую в школе: «Я здесь командую всеми. Если в Армавире тебе кто-то что-то скажет, сразу ко мне, и я тебе всё решу». Традиции жили.

Ну и что я ещё вспоминаю? Конечно, труднее всего было там папе. Труднее, и труднее, и труднее. Почему? Потому что борьба с Церковью продолжалась, она не умалялась, не сокращалась. По-моему, в 1966 году, папа мне говорит: «Меня вызывают в военкомат, пойдём со мной». Но тогда у меня ещё как-то это вызвало недоверие, потому что какой-то вид у него был бледный немножко, какой-то весь взволнованный, если мягко сказать. – «А зачем, – говорю, – в военкомат идти?» – «Да шифер нам выделяют». – «Какой шифер? Чего?» – «Только через военкомат».

Ну и мы пошли с ним, я этот момент помню. Пришли в военкомат, он мне говорит: «Сиди здесь». А он пошёл куда-то в кабинет, долго его не было. Но вышел он весь чем-то потрясённый, молчаливый, очень бледный, очень. Я говорю: «Ну что, папа, выделили?» – «Да выделили». – «А сколько листов?» – «Тридцать». И пошли. Только потом он рассказал, что это был вызов КГБ, что там, в этой комнате, было трое чекистов. Они требовали от него отречься от веры, от Христа, от Церкви, подписать отречение, оно было заготовлено. Один угрожал пистолетом. Матом ругались страшно, издевались, измывались. Но он им сказал: «Так, я человек верующий, у меня религиозное мировоззрение». – «Какое у тебя там религиозное? Здесь только одно – коммунистическое мировоззрение. Мы тебя тогда расстреляем». Он сказал: «Даже если я буду знать, что вы меня сейчас здесь застрелите, я от веры не откажусь. Ни от сана, ни от детей, ни от семьи». Вот эта потрясающая беседа, сотрясающая моего родителя, завершилась тем, что тот самый, который угрожал пистолетом, пожал руку и сказал: «Михаил Матвеевич, Вы настоящий патриот и гражданин своей Родины, спасибо. Мы свою работу делаем, Вы – свою».

Ну, всё это, конечно, сокращало дни его жизни. Вполне понятно, что такие потрясения бывали регулярно и часто. Вот ещё один пример. Папа ездил в лавру. Он, как я говорил, учился в академии, потом он любил там бывать, там были его преподаватели, скажем, Огицкий, наш бывший инспектор, там преподавал. И как-то он приехал и говорит своему сослужителю: «Я так благодатно поисповедовался, так я хорошо побывал в лавре». Буквально на следующий день его вызывает уполномоченный, Геннадий Иванович Полуян. – «А у кого это ты там исповедовался в лавре? Это кто тебя туда направлял?» И всё прочее. И такие факты имели место, просто имели место.

Здесь, в Армавире, я закончил среднюю школу №5 и имел искреннее намерение поступать в семинарию. Просто я не хотел никуда ни ехать, ни идти. Нас в семье так воспитывали – в Церкви, в вере. И у меня никогда не было ни сомнений, ни выработки решения – я понимал, что я пойду только во священники. Когда я папе объявил, что пойду в семинарию по окончании школы, то, что он сказал, меня потрясло, сотрясло как гром среди ясного неба, я такого не ожидал услышать. Он мне сказал: «Не пойдёшь». – «Как не пойду?» – «А вот так. У тебя есть младшие братья и сёстры, и Коля, и Вова». Ни тот, ни другой мне так и не поверили, что этот разговор был. – «И тебе нельзя идти в семинарию. Ты хочешь, чтобы их за тебя преследовали? Вот окончи институт, отслужи в армии, а потом поступай, как знаешь». Дядя Коля, муж папиной старшей сестры тёти Нади, прислал проспект: «Донской сельскохозяйственный институт приглашает абитуриентов для поступления на ветеринарный факультет, агрономический факультет и зооинженерный». Только открылся новый зооинженерный факультет, и туда поступает Коля, мой двоюродный брат. – «Так что езжай и с ним поступай. Дядя Коля и тётя Надя тебя в Шахтах ждут».

Мы не воспитаны были противиться слову родителей, их благословению. Да и ситуация была такая, что я понимал, что тут что-либо говорить бесполезно, нужно принять благословение и его выполнить. И поэтому, конечно, я уехал в непривычную, совершенно для меня неродную ситуацию. Когда я жил в семье священника, у нас была домашняя церковь, у нас утреннее и вечернее молитвенное правило, у нас чтение Священного Писания, обязательное чтение житий святых, у нас многочисленные беседы, рассказы, художественная, классическая литература и многое другое. И тут я приезжаю к тёте и дяде. Но это же совершенно иной уклад жизни, потому что младший брат папы, дядя, коммунистом был. Точно так же и муж тёти. И это уже совершенно иной уклад жизни. Но я всё-таки поехал за послушание, взял с собой документы. Помню, 2 июля поехал в институт сдавать документы, сел. Стоял длинный ряд столов в фойе главного корпуса института. Тут стояли столы, сидели студенты, которые уже закончили первый, второй курс и принимали заявления от абитуриентов. Я сел напротив студента, диктую свои данные, он с радостью пишет. – «Кто отец?» Я спокойно отвечаю: «Священник». Что я буду врать там или что? Он остолбенел, ручка выпала из рук, он не стал это писать. Сидел-сидел, потом встал, к кому-то пошёл. Потом-то я понял, что это секретарь приёмной комиссии, преподаватель был, по-моему, Николай Иванович Бурцев. Он сразу: «О, попы? К нам в институт? Какие попы? Не-не-не! Гнать его отсюда!» Думаю, слава Богу, соберу документы, да уеду, что я здесь буду делать в чуждой мне земле, в неизведанной обстановке, атмосфере. Но смотрю, у них там какое-то движение, и этот Бурцев пошёл за кем-то. Возвращается, зовёт меня: «Иди сюда!» Кто-то стоит на лестничном пролёте на второй этаж в коричневом костюме, в белой рубашке, в галстуке. Как потом оказалось, это секретарь парткома института. «А, этот? – говорит. – Так Вы знаете, что мы живём в самой демократической стране в мире. Его надо принять, перевоспитать, сделать из него первоклассного атеиста». Это было его указание. Тогда же секретарь парткома был царь и бог на этом месте. Я понял потом, что его слова послужили твёрдым указанием для всех остальных в приёмной комиссии и при приёмных экзаменах. И, конечно, я его до сих пор вспоминаю добрым словом. Потом я его видел – я приезжал в институт – глубоко верующим человеком, немножко больным. Но тогда это было именно так. Учась в институте, я, конечно, не имел возможности регулярно причащаться, ездить, ходить в храм. Но я никогда не забывал, что я сын священника, что я верующий православный христианин. С моими однокурсниками на эту тему никогда никаких бесед не было. Я их сам не начинал, они тоже, хотя все знали, что я сын священника. Но просто обходили это стороной, видимо, соблюдая деликатность, какое-то уважение и в том числе уважение к традиции.

Но я, конечно, регулярно ездил домой. И однажды Пасха была, по-моему, в 1977 или в 1978, не помню – то, что это был третий курс, это точно, – 1 мая. И я понимал, что 1 мая, в день Пасхи, на занятия придут и будут проверять, кто присутствует, особенно меня. Я поехал домой. Был на службах в Великую Пятницу, в Великую Субботу, чин погребения Плащаницы. Пришёл на пасхальную службу, прошёл крестным ходом. Началась светлая заутреня. Я говорю: «Папа, я поеду, последние ночные автобусы идут». Он благословил меня. Меня проводила мама до автовокзала, забрал меня последний автобус в два часа ночи. Он ехал как никогда быстро, от Армавира до Ростова всего за три часа. Ночь, ни одной машины. Он включил свой прожектор-свечу, внизу четыре фары – пять фар – любая машина, какая попадалась редко, уходила в сторону. Он шёл всю дорогу 120. Три часа – и мы в Ростове. И вот буквально через какое-то время отходил первый автобус на Новочеркасск. Я сел в него, приехал в Новочеркасск и буквально через некоторое время первый автобус на Персиановку. Я сажусь на Персиановку.

Около 8 утра я уже в институте. Занятия в 9. Я собираюсь, я ночь не спал, но я иду на занятия – органическая химия или биохимия, лаборатория. Я на занятиях, в халате, в колпаке, пишу. Открывается дверь, заходит декан факультета Владимир Андреевич Коваленко. Увидев меня, он чуть не упал. Он от неожиданности остановился. Он был уверен, что меня не будет, и они от меня избавятся. А я сижу на занятиях как послушный студент, дисциплинированный. Проверяя, он назвал мою фамилию и ко мне обратился: «Как же Вы, сын духовника, и не на пасхальной службе?» Я говорю: «Она ночью была». – «А Вы что, успели доехать?» – «Успел». И это всё вполголоса, он не шумел. Я его сейчас вспоминаю, молюсь о нём. Некоторых потом отчислили.

Однажды решили с ребятами поехать в Вознесенский Новочеркасский собор. Собрались с группой, поехали, зашли, помолились, постояли. К нам деды подошли, казаки с тарелками, кружечный сбор. Мы положили по монете и пошли. На следующий день нас сильно пропесочили в ректорате. Службы оповещения работали завидно. Сейчас, по-моему, так разведка не работает, как тогда. Мгновенно всё доложено: «Тут нам стало известно! Да если вы ещё хоть раз, да где-нибудь! Да при каких обстоятельствах? Да вы будете отчислены», – и все прочее, пятое, десятое. Но дух вытравить из души человеческой невозможно, поэтому это было всё бесполезно.

Но и окончание института было очень для меня интересным. Во-первых, все обратили внимание на мои гуманитарные способности: разговорчивость, умение где-то что-то написать. И я стал главным редактором стенгазеты института. А потом по окончании института меня направили не в колхоз, не в совхоз, а в редакцию районной газеты. А, собственно говоря, район-то сельскохозяйственный. Я получил это направление.

А дипломная моя работа была очень эффективной, результативной. Она и по сей день актуальна, потому что никто её не повторил и уже вряд ли повторит: «Эффективность промышленного скрещивания свиней районированной северокавказской породы с хряками породы дюрок». Дюроков и по сей день не знают. А мой научный руководитель, Царство Небесное, профессор Нина Николаевна Белкина дружила с директором Аскании-Новы[1], там были дюроки. Дюроков завезли в колхоз XX партсъезда Орловского района Ростовской области, где руководил председатель колхоза герой Советского Союза, герой соцтруда Павел Федорович Костенко, с которым Нина Николаевна тоже дружила. И по договорённости образовали три группы: контрольную, нормальную и смешанную. И результат превзошёл все ожидания. Помесные особи дали прекрасный процент мясности.

Кстати, когда в 1998 году я принимал участие во встрече старейшин Северного Кавказа с Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, то к моему удивлению, потрясению, когда мы с ними вместе общались, ехали в лифте, старейшины вспоминали Павла Фёдоровича Костенко. Я говорю: «Извините, вы знали Павла Фёдоровича?» – «Конечно, знали. Ты что, тоже его что ли знал? Откуда?» Я стал им рассказывать, как я знал Павла Фёдоровича, как я проводил эксперименты, как мы приезжали в Ниной Николаевной, ужинали с ним, обедали, как я в его гостинице колхозной прекрасно ночевал и прочее, прочее, как я там овец пас во время учёбы в институте…

Я окончил институт, защитил блестяще диплом, получил направление в редакцию газеты и поехал туда. Захожу. Мне навстречу какой-то парень: «Ты что?» А я говорю: «Да меня к вам направили». – «Да? А зачем ты нам нужен? Вообще-то тут делать нечего, тут мы сами всё распределили. Ладно, пойди, дадим задание. Может, куда поедешь, что напишешь». Я смотрю, дело поворачивается таким образом. Бегом в институт к Нине Николаевне, она на месте на кафедре. Рассказываю ей ситуацию. Она говорит: «Знаешь, что? Сегодня я тебе ничем не помогу, я в контрах с ректором». А ректором тогда был ещё академик ВАСХНИЛ Пантелеймон Ефимович Ладан. Обратите внимание: ректор Пантелеймон, служу я в Пантелеимоновском храме. Я вижу здесь глубокую внутреннюю духовную связь. Именно он, Пантелеймон Ефимович, 30 марта 1979 года вручал мне красный диплом об окончании института. Но вдруг она мне говорит – я же не знал всех перипетий: «Сейчас такая ситуация, что тебе здесь появляться не надо. У тебя хорошая, прекрасная дипломная работа. Мы с тобой напишем кандидатскую и докторскую, если ты пожелаешь. А сейчас иди в армию». Помните наказ папы и благословение идти в армию? Вот он, Божий глас. Я в очередной раз удивляюсь: воля-то Божия как совершается – через профессоров даже. – «А потом в армии отслужишь, посмотришь. Или вернёшься, или пойдёшь, куда задумал. Девушку хорошую найдёшь, женишься – посмотришь».

Я окрылённый в военкомат от неё, в Каменоломни. Приехал туда, а там все пьяные. А это май месяц, это было 2–3 мая, накануне Дня Победы. Уже празднуют, уже музыка. Там какой-то вышел капитан: «Тебе что надо?» Я говорю: «В армию надо». – «Тебе в армию? Ты что, с ума сошёл?» Вышли девки сразу, там шампанское. – «Ты – в армию? Да ты лучше с нами побудь! У нас смотри! Какая тебе армия? Ты что, с ума сошёл? Кто сегодня в армию стремится?» Я говорю: «Я хочу в армию». Начали искать моё дело. Они пьяные, ничего не могут понять. А его нет нигде – ни в шкафу, ни в ящиках нет моего личного дела. Я думаю: «Что я к ним пришёл?» Так бы они никогда не нашли, вот это я поехал бы? Но теперь уже отступать я не могу, всё, аминь. Кое-как нашли в какой-то пыли, в какой-то грязи. Я как сейчас помню, капитан как дал по делу – пыль! Где-то валялась папка. Никто никогда его не открыл, не прочитал. Сняли с меня показания. От волнения высокое давление. Записали: быть 10-го в 5 утра на военкомате в Каменоломнях. Я бегом домой, простился дома. Ночью опять тем же вариантом обратно. Приехали дядя Гена, мои однокурсники, чеченец Зелимхан Одаев, он сейчас умер, и проводили меня в армию. Я прибыл в армию и полтора года честно прослужил в советских Вооружённых силах.

И есть один очень интересный случай, их там много было в армии. Господь хранил, Господь помогал, Господь подкреплял. Значит, декабрь 1979 года, начало военной операции в Афганистане, войска введены. А пошла наша 40-я армия. И нас всех в Афганистан. Я рад, думаю, я повоюю за Родину, защищу Русь Святую. Комиссию я прошёл, всё на 100% великолепно, в действующую армию. Собираю вещмешок, валенки, сухари, завтра отбываем в Афганистан. Но на следующий день меня вызывают на повторную комиссию, потому что в первой комиссии не было терапевта. Божие вмешательство. А терапевт мне фиксирует гипертонию. Никакого Афганистана. Так бы я из Афганистана, конечно, не вернулся бы, потому что те ребята, которые пошли, никто не вернулись. На «ура!», а из песков – моджахеды, басмачи и всё, больше их нет. Значит, Господь сохранил. Начальником штаба у нас был будущий генерал Лев Рохлин, тогда он майором был. Некоторые ребята также были хитроумно задержаны от отправки в Афганистан.

Где-то, наверное, в феврале 1980 года нас собрали, отличников боевой подготовки, и повезли на экскурсию в Лиинахамари – база атомных подводных лодок Северного флота Советского Союза. Конечно, это были охраняемые объекты, никто нас туда не подпускал. Но в музее части мы были. Посещение музея с чего началось? Что нас встречает капитан и проводит экскурсию по этому музею. Говорит: «Начну с вами эту экскурсию со следующего исторического факта». Читает: «Схема миссионерских путешествий преподобного Трифона Печенгского по Зырянским краям». Стоят сзади меня комсомольцы, коммунисты: «Что такое?» А он спокойный, этот моряк, у моряков неверующих нет. – «Да, только благодаря миссионерским путешествиям преподобного Трифона Печенгского мы можем говорить о том, что это края русские. Он обратил все эти народы в Православие, присоединил их к России. И всё это происходило во времена царя Ивана Грозного». Такая вот лекция была. И надо же было быть такому, что буквально незадолго до призыва в армию я прочитал житие Трифона Печенгского. Я уже представлял, о ком и о чём идёт речь – о его «босых походах» неоднократных и так далее. И потом, когда я, готовясь к демобилизации, взял увольнительную первую за службу, после учебки под Ленинградом, пошёл пешком в Печенгу. Мне недавно прислали фотографию: разрушенная железнодорожная станция, вокзал, всё запущено, а тогда всё жило и цвело. Но я знал же, что там Трифон Печенгский подвизался. Вот я иду пешком, это март месяц, мне нужен чемоданчик, иду, испытываю особенное благодатное состояние, радость: я иду путями преподобного Трифона Печенгского. Пришёл в Печенгу – люди, жизнь. Зашёл в магазин, купил чемодан, пошёл обратно. Наполненный весь как-то духовно, душевно. Я уже понимал, что вот-вот, вот-вот, вот-вот, и я, так сказать, «на дембель» – и тогда передо мной открываются двери духовной школы. Действительно, служба завершилась. Это, как я уже сказал, и Афган, это напряженные будни в дни отсутствия личного состава, который отбыл в Афганистан. Но это всё – большая подготовка к поступлению в семинарию внутренняя, духовная. Я уже очень рвался, душа жаждала, я этим жил.

И когда нас демобилизовали со сборов офицеров запасов, посёлок Свободное (бывшая финская территория, в Финскую войну Сталин присоединил всё это), то я помню, 5 ноября утром отпустили партию солдат, сержантов наших – днём, а нас – вечером поздно. Кто-то говорит: есть поезд ночной в Мюллюпельто на Выборг. Он будет идти в час ночи. Идти до Мюллюпельто 12 километров, два часа. 5 ноября, уже снег по колено и мороз до 20 градусов. Что удержит молодых солдат? Получили увольнительные, собрались и пешком из части до станции. Подходим к станции, стали на перрон, и вот идёт электричка. Морозяка ночью, густой дым валит из этого тепловоза. Приехали в Выборг. Это где-то было часа три утра. Зашли в здание вокзала, разместились на скамейках. Зычный голос: «Комитет государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик! Всем приготовить документы для проверки!» Зашло несколько молодых людей, чекистов, перекрыли все входы, каждого из нас проверили. Всё нормально. – «Вы на дембель?» – «На дембель». – «Вы отслужили там-то, там-то?» – «Да». Всё нормально, как в военном билете. – «Так, всё, спасибо за службу, счастливо добраться домой».

И в 5 часов утра электричка в Ленинград на Московский вокзал. Прибываем и там встречаемся с теми, кто демобилизован был и вчера, и позавчера утром и днём. Все собрались в солдатском зале Московского вокзала, потому что в основном южане, южное направление, и у каждого свой поезд. Я призывался с Каменоломен, мне билет выписан только до Ростова. А ребята едут дальше – кто на Моздок, кто на Владикавказ, кто на Черкесск. Мы приехали в Ростов, а поезд, которым ехали те ребята, впереди стоит. Я к проводнице. Она говорит: «Садись, сынок, ты отслужил, защищал, с вас мне денег не надо». И от Ростова до Армавира меня довезла. Я в 6 утра вышел – родной армавирский воздух, перрон, тишина. Я с чемоданчиком дембельским. Там от вокзала до дома недалеко, пошёл пешком. Начал стучать в окно, через некоторое время открывается калитка, папа: «Павел!» Обнял меня крепко, я вернулся домой. И с этого дня уже началась активная подготовка к поступлению в семинарию, потому что я папе сказал: «Папа, я все благословения выполнил, теперь я хочу быть иподиаконом, давай поедем к владыке Антонию. И дальше – поступление в семинарию».

Антирелигиозных акций было много. В школе особенно – и в начальной № 20 города Армавира, и в средней. В начальной нам директор, Николай Васильевич, фильмы показывал, как раз я о нём и говорил. Фамилию не помню, никак не могут одноклассники тоже вспомнить. Он как-то интересно, ненавязчиво показывал эти антирелигиозные фильмы: соберутся на эти фильмы, быстро покажут, а потом он включает интереснейшие сюжеты о природе, леса, повествования. Как потом выяснилось, и мама об этом говорила, что он был верующим человеком. Он фронтовик, а фронтовиков, как правило, неверующих не бывает. Я его хорошо помню, ездил в школу он постоянно на велосипеде. У него нога была раненная, не сгибалась, он прищепками защипывал брюки. Он действительно мне в начальной школе покровительствовал, незримо помогал. Это я потом понял однозначно. И жена его также. Это были люди строгих правил. И думаю, что они как раз-таки всегда отмечали Рождество и Пасху.

В общественном пространстве Пасху нельзя было не видеть, хотя бы только потому, что на пасхальную службу стягивали кого только возможно, лишь бы только не допустить на эту службу. Своего рода пасхальная «пропаганда». Ведь это в общем-то послевоенные годы. Что такое два десятилетия после войны? Это совсем ничего. Все фронтовики живы. Первый раз День Победы в 1965 году праздновали. Я ведь его помню: ясный, светлый, солнечный день, масса фронтовиков и море калек без рук, без ног на колясках. У них металлические подшипники, из досок сбитые, и эти деревяшки, ими отталкиваются. Эти люди могли быть неверующими? Не могли. На Рождество они поздравляли друг друга и с Пасхой также, им никто не мог запретить. Тем более, что тогдашний руководитель страны Леонид Ильич Брежнев сам был фронтовиком, прошёл всю войну от первого до последнего дня.

Для меня празднование Пасхи из чего состояло в городе Армавире в 1960-е годы? Прежде всего это, конечно, подготовка на Страстной седмице. Вечером мы на службу шли. По тогдашней практике чин Погребения Спасителя совершался ночью. По окончании чина погребения пауза и Божественная литургия святителя Василия Великого. То есть мы совершали всё, все статии. Я помню, как их папа читал. Идём вокруг храма с Плащаницей, никого нет, храм пустой, тишина, благодать – такие службы.

А когда шли на пасхальное богослужение, то шли с папой. Там столько колец милиции, дружинников, охранников. Свист и улюлюканье, ругань, пьяные. Преподаватели, директора, милиция. В этой атмосфере мы в трепете, в каком-то волнении заходим в храм. Папа всем говорит: «Это со мной, это мои дети, я имею право». И мы проходим на службу. А иногда папа говорил так: «Идите раньше, там где-то в просфорне отсидитесь, а потом придёте на службу». Так мы и поступали: шли в просфорню, залезали на русскую печку, нас там закрывали, дружинники заходили: «А, бабушки?» Никого нет – и до свидания. А потом мы шли на службу. Разные ситуации бывали. Я помню один крестный ход. Прибыл молодой священник, отец Георгий Федоренко из Ленинграда. Он был диаконом, потом стал священником. Мы идём на пасхальный крестный ход вокруг храма, а эти же орут, кричат. Мы поём: «Воскресение Твое, Христе Спасе», – а их там много. Один кричит: «А ну иди сюда, поп, я сейчас с тобой разделаюсь!» Этот отец Георгий говорит: «А ну иди сюда, давай я с тобой разделаюсь!» Крестный ход идёт, а он: «Иди сюда!» Так встал – того как ветром сдуло, как корова языком слизала, не полез на рожон, смылся.

Вот была и такая ситуация. Заходим в храм, встали по центру храма. Из центрального купола сыпятся стёкла, камни, кирпичи, голыши – всё падает на нас. Но служба продолжается, папа поёт, христосуется. Окна выбитые в храме, в алтаре выбиты стёкла. То есть, постарались, покидали в алтарь палки, которыми били. А дальше что им делать? Крестный ход прошёл, в храм они заходят, постоят, посмотрят, поглазеют – и расходятся. И к окончанию службы на освящении куличей и пасох уже спокойно мы идём. Люди всё освятили и пошли на разговение. Благодатно, радостно. Вся эта свора, вся эта адская сила тёмная, необузданная, она то ли полупьяная, то ли полуобкуренная. Папа приходит: «Так, Павел, ты срочно сейчас пойдёшь телеграмму давать в Краснодар в епархию и уполномоченному, сколько было людей». Где-то телеграммы я недавно нашёл в личном деле папы в архиве. – «Так, пишем – вопрос, сколько было людей? Наверное, пишем 15 тысяч, не меньше. Сколько было молодёжи? 10 тысяч». Потом папу вызывают: «Откуда Вы такие цифры взяли? Мы насчитали, у Вас было 200 человек». Он говорит: «Подождите, Вы кого считали?» – «Ваших бабушек». – «Подождите, я считал всех, кто был в ограде и за оградой. Они же на Пасху пришли». – «Так, Михаил Матвеевич, не надо считать. Может быть, они и не на Пасху пришли». – «Нет, они пришли в храм. Они по-своему выражали пасхальную радость. Кто стекло разбил?» Утром по окончании службы папа говорил старосте, тот ехал за стёклами, вставляли. Уже ко второму дню Пасхи все стёкла вставлены, выметены, вынесены. И телеграмма эта уходит.

Так своеобразно, молитвенно, глубоко торжественно, радостно встречали Пасху Христову. Очень торжественно, вот с таким сопровождением оригинальным. Кому-то так нравилось, кому-то так хотелось.

Рождество помню. Все люди, в том числе соседи, готовятся к Рождеству. Они в храм не ходят, некоторые из них говорят: «Нам попа не надо, и видеть не хотим!» Но к Рождеству все готовятся. В чём состоит подготовка к Рождеству? Варят холодец и самогон. И другое, что надо к Рождеству на разговение, но холодец всенепременно. И я помню, с ребятами мы на улице, а соседи выходят: «Ребята, ребята! С Рождеством! Заходите!» Это уже 10 класс. Ставят перед нами тарелки холодца, наливают какие-то рюмочки. Как же Рождество не отметить? Вот. Это было, это было.

Было и другое. Когда ты идёшь по улице, а на тебя налетают старшие парни, избивают: «Ах ты, поповское отродье! Когда мы вас переведём? Надоели!» Это, с так сказать, с «музыкальным сопровождением». Из песни слов не выкинешь. Если это всё вспоминать, то надо очень много времени, потому что таких фактов достаточно много. Но, тем не менее, армию всё-таки мне дал Господь отслужить. И начиналась эта армия в Сертолово. Учебная часть мотострелковая, там автобат, танковый батальон – все рода войск. И оттуда я был отправлен в линейку, в Печенгу, в мотострелковый полк.

Что примечательного армейского я хотел привести. Когда в Афганистан уехал весь личный состав, то мы, оставшиеся сержанты, и кто-то там из рядовых почти ежесуточно ходили в караул. Там же склады со снаряжением, с вооружением. А это зима, это декабрь 1979-го, январь, февраль 1980-го года. Необычайные снега, морозы 55 градусов. Идёшь на пост в тулупе, в валенках, естественно, двойная одежда, двойные портянки. И звенящая тишина, и видишь северное сияние – натуральное, естественное, все цвета радуги, красивое. Тут как-бы голос Божий в тебя льётся. Невозможно не срезонировать душой на это Божие к тебе благоволение, произволение – ты просто как-то начинаешь необычайно радоваться, благодарить Господа. А никого же нет, ты ведёшь солдат, ты мысленно молишься, тебе никто не мешает. Приходишь на пост, принимаешь пост, сдаёшь пост. И так было очень много-много раз. Это действительно так. И Господь хранил, Господь был рядом и никогда, как я помню, не отступал даже в зимние учения 1980 года. В соответствии с учениями НАТО. У нас тундра, у нас снега, у нас лыжи, боевой выход – всё как полагается.

Уже по окончании учений заместитель командира полка предложил мне вступить в коммунистическую партию и поступать в военное училище. «Такие люди, как ты, – сказал мне, – очень нужны в армии». Я ему сказал, что у меня другие планы, в партию я не достоин, и мне там делать нечего. Я открытым языком говорю, он офицер: «Что мне идти в офицеры? Не пойду, я военным быть не хочу. Нет таких планов». – «Что ж, жаль, жаль». Я понимал, у меня свои планы, я хочу быть воином Христовым. Вот я, слава Богу, служил и служу и по сей день. У меня никаких вариантов не было.

И вот, как я сказал, я благополучно вернулся домой. И как раз в декабре 1980 года приснопамятный архиепископ Ставропольский Бакинский Антоний (Завгородний) назначил праздновать 20-летие окончания Ставропольской семинарии его курсом. И папа, получив благословение тогдашнего правящего архиерея Краснодарской епархии архиепископа Владимира (Котлярова), взял меня с собой на эти празднования. Там я впервые познакомился с владыкой Антонием, там я впервые познакомился с некоторыми папиными однокурсниками, в том числе отцом Владимиром Терюшовым[2] и его матушкой Раисой, будущими моими тестем и тёщей. В том числе с преподавателем, отцом Филиппом Устименко[3], а также отцом Николаем Дубачёвым[4], отцом Виктором Безгодковым[5], отцом Алексием Парфёновым[6]. Я-то его знал, я его крестник. И мы общались с другими однокурсниками, которые приехали. Но на всенощном бдении отец подвёл меня к архиепископу Антонию и сказал: «Вот, владыка, мой старший сын желает к Вам в иподиакона». – «Да! Хорошо, давай приступим сразу, с декабря назначаю, давай фотографию». Я говорю: «Владыка, а какую фотографию размером?» – «Большую, – говорит, – на заборах расклеим, девки будут тобой любоваться». – «Ясно». Так началось моё иподиаконское служение. Если брать декабрь 1980 года и сейчас май 2024-го, то это уже 44 года служения в Ставропольской епархии в разных званиях и положениях.

Что я хотел рассказать, вспоминая однокурсников папы, в частности, отца Николая Дубачёва. Это известный священник ставропольский, удивительный батюшка. Когда мне исполнялось, по-моему, 14 лет, мне папа сказал: «Павел, у меня отпуск, а тебе 14 лет. Давай поедем в Ставрополь, там помолимся, там ты причастишься». – «Хорошо, поехали». Приехали в Ставрополь на автобусе на автовокзал, пешком дошли до Андреевского собора. Подходим к собору, а уже служба закончилась. То ли папа время не рассчитал, то ли автобуса раньше не было. Расписание есть расписание. Священники выходят, помню, а за ними идёт ещё один батюшка. И как раз папа подходит к собору. И этот батюшка моему папе кричит: «Миша!» А ему папа в ответ: «Коля!» Это Дубачёв был, отец Николай. Они обнялись, расцеловались. И он говорит: «Так, всё, идём ко мне. Не к тёще, только ко мне». Папа говорит: «А ты знаешь, что тёща обидится? Это же смертельная обида будет!» «Нет, – говорит, – ко мне». Приехали к отцу Николаю, помню там ещё работы, какой-то гравий, какой-то песок, что-то делалось на улице. Матушка встретила нас радушно, накрыла ужин. А я такой уставший, непривычно так ездить. Сели за стол, какие-то блюда поставили. Я смотрю – они ничего не едят. Как-то меня это удивило. Вдруг они друг другу как-то одновременно говорят: «Давай помолимся». –«Давай». Они начали молиться. Пели акафисты, каноны, всё как положено ко причастию. Я говорю: «Пап, я уже устал!» – «Ну, вот ты видишь, мы же не устали. Мы молимся. А ты с какой стати устал? Ты совсем молодой». Он у матушки спросил, где мне лечь. Она говорит: «Да вот кровать». Я, помню, лёг, а папа надо мной говорит: «Спокойной ночи». И бьют куранты, то есть полночь. Я закрыл глаза и открыл глаза: куранты бьют. Думаю, когда ж я спать буду? Мой папа стоит, смеётся: «Павел, вставай, 6 утра. А мы, – говорит, – с отцом Николаем не легли». Я подошёл: на столе коньяк нетронутый, тарелки нетронутые. Всю ночь молились, всю ночь не прилегли. И после этой молитвы отец Николай собрался в Андреевский собор, а мы с папой в Успенский храм. Папу в Успенском храме знали. Он, ещё работая на заводе «Красный металлист», ходил в этот храм прихожанином. В качестве прихожанина этого храма и кандидата во студенты семинарии встретил маму.

И, конечно, сообщили бабушке. Там, естественно, обида была, но я помню того священника, который там служил. Помолились. И этот факт всенощной молитвы, по-моему, его даже комментировать не надо. Это человеческим языком необъяснимо. Это просто полная отрешённость от всего временного, земного и вовлечённость в небесное постоянная и непрекращающаяся. Это такие живые примеры.

Этим и многим другим я напитывался, и конечно, церковной традицией, в которую мы погружались как дети священника, часто пребывая на службах: помазание, в пономарке, пекли просфорочки, готовили запивочку, чем-то старались помочь в алтаре, чем могли – принести, отнести просфоры и так далее. Это всё способствовало вхождению в ритм церковной жизни, и, приступив к иподиаконскому служению, я вскоре был направлен владыкой на его подворье в Пятигорске.

Пятигорский период, может быть, не интересен, хотя он очень интересен по содержательности, по фактологии. Один из примеров. Владыка куда-то уехал, а мне говорит: «Вот телефоны – свяжись с уполномоченным в Баку, во Владикавказе, ещё где-то». Я только окончил институт, отслужил армию – и такое доверие мне! Я, помню, вёл переговоры. Потом я этих уполномоченных увидел, уже став секретарём владыки Гедеона[7]. До того момента все были на своих местах – и Сергей Ражденович, и Размик Рубенович, и кого только не было. И в Баку я встретился с тем же уполномоченным, с которым говорил, я ему потом сказал: «Может быть, помните?» – «Помню».

И там, конечно, я слушал с упоением рассказы владыки о старом духовенстве, о священниках, которые лагеря прошли, тюрьмы прошли, испытания прошли, которые никого и ничего не боялись, служили и трудились, подвизались и молились по-разному, своеобразно, но тем не менее. Вот это я слушал. Но это, опять же, продолжалась моя подготовка к поступлению в семинарию. Потому что я другого пути для себя не видел и не мыслил. Если уж я выполнил послушание – пошёл в институт, отслужил армию – то что мне теперь мешало поступать в семинарию? Но и папа, и я были, так сказать, настроены на то, чтобы поступать в Московскую духовную академию.

Я начал подготавливаться серьёзно, будучи в Пятигорске. Пошёл в город, купил греческо-русский разговорник, изучал греческий язык. Протодиакон Анатолий Андрианов, ныне покойный, дал мне курс подготовки, учебник революционный. Я его штудировал, переписывал. В один из таких дней приехал отец Владимир Терюшов, зашёл в комнату в нижнем этаже, чтобы ожидать приёма у владыки. И был потрясён: «Это ты занимаешься?» Я говорю: «Занимаюсь, так как мне хочется учиться». Мне матушка в последствии рассказала, как он был этим впечатлён и потрясён.

Но вдруг владыка у меня спрашивает: «А куда ты собираешься поступать?» Я говорю: «В Московскую школу». Он говорит: «Ты в Московскую не поступишь, и я тебе не помогу. Потому что у тебя высшее образование, а там с высшим образованием не принимают. Давай в Ленинградскую духовную школу, там я тебе помогу». Я говорю: «Владыка, я не могу, папа благословляет Московскую». – «Ну, езжай, с папой разговаривай». Я говорю: «Благословите, поеду». Я приехал. Но папа никогда не принимал ни Ленинград, ни Ленинградские школы. Не принимал, и всё – только Московскую. И когда он услышал это от меня, помрачнел, сразу ничего не ответил, ходил, молчал. Видно было, что молился, был сосредоточен. «Ну, – говорю, – папа, владыка сказал, что он мне не поможет, что я не поступлю». – «Ну ладно, поезжай». То есть, такого радостного, вдохновенного согласия и благоволения его не было. Хотя потом я понял, что по духу мне оказались очень близкими и родными Ленинградские духовные школы, очень близкими по моему настроению, по моему стремлению к науке и ко всему прочему – именно они. И я приехал к владыке и сказал, что папа как бы благословил. Начал готовиться и поехал поступать.

Поразительный факт, я о нём рассказывал. Экзаменационная комиссия. Председатель – владыка ректор, архиепископ Выборгский Кирилл, ныне Святейший Патриарх. Я стою у двери, которая ведёт в профессорскую, что-то читаю. Думаю, надо сейчас прочитать определение апостола Павла, что такое вера. Прочитал. Кто такой праотец Гедеон – прочитал. Захожу. Первый вопрос ко мне: «Скажите, что такое вера». Сам ректор задаёт. Надо же такому быть, что у меня произошла накладка! Я только что читал апостола Павла: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1) и всё прочее. Но владыка Антоний, когда я был у него в Пятигорске, дал мне книгу Ганса Кюнга, протестантского богослова, «Быть христианином». «На, – говорит, – почитай эту книгу, никому не говори». Я её всю перелопатил. И она всё-таки произвела на меня воздействие, эти чеканные его формулировки засели в меня. И я дал определение веры по Кюнгу, на что владыка сказал: «Своеобразное понимание веры, а лучше бы по Евангелию». Гедеона я только что полностью прочитал, от волнения из головы всё вышибло. Мне потом объявляют: «Самойленко на второй курс, а могли бы на третий». «Ну слава тебе, Господи, какой мне третий? Тут бы с первого начать».

Так я оказался в числе студентов Ленинградских духовных школ. Как-то я 25 лет шёл один по жизни, никаких девушек. И думал, что надо быть дальше одному и готовиться, может быть, даже и к монашеству. Мой настрой был такой, я его не скрывал. Владыка Антоний этому обрадовался, очень он ко мне расположился, очень. Это мало кто знает, все думают иначе, но на самом деле это так. Он и беседовал со мной, и советы давал, и прочее, и прочее. Учёба началась, я полностью в неё погрузился, полностью! Я сдавал экзамены за первый курс. Я всё сдавал за второй курс. Я погрузился в книги.

Единственное, что мне не давало покоя, это девушки, которые там присутствовали. Что они тут делают? Как? Я привык, что семинария – это священники. А тут регентская школа. Мудростью Святейшего ныне нашего Владыки эта школа была учреждена. Покойный митрополит Никодим (Ротов) её готовил. Я часто это говорю, но мне это памятно. Я занимался, я учился, я ни на кого не обращал внимания. Для меня было главное – это учёба, это знания, это книги. Я погружался в них полностью. Это моя стихия, я это люблю. Другой вопрос, как я могу это анализировать, это уже другие способности души. Удивительным образом получилось.

Я не могу думать, что это кто-то подстроил, кто-то выдумал. Просто я собирался в город, ждал своих одноклассников, с которыми выходить. В Питере-то после занятий у нас было два часа, можно было пойти на Невский, там купить апельсин, масло сливочное, что-то домой отправить. Стою. Причём стою лицом к стене, чтобы никого не видеть, чтобы никто на меня не оказывал воздействия. Просто жду. Думаю, сейчас Игорь Давыдов подойдёт, он должен был идти. И вдруг мне голос в правое ухо, я не знаю, какой-то басистый такой: «Вот пошла твоя жена, посмотри». Я посмотрел, а это шла моя будущая матушка. И этот повелительный голос, кем он мог быть спроектирован? Как он мог быть воспроизведён? Это невозможно. Это как Самуил слышал. Я в это поверил, я это принял как приказ. И дальше уже, конечно, моя вся жизнь перевернулась. Как потом оказалось, моя будущая матушка, увидев меня в первый раз, поняла, что я её муж. И никакой ей парень не был нужен. Мне папа, провожая меня в семинарию, сказал такие слова: «Учти, Павел, парню надо жениться в 25 лет». А мне 25 лет! А слово папы – как этот голос. Мне и сейчас папа скажет, я, конечно, выполню.

Мы с матушкой много гуляли по Питеру – лето, весна, я на Благовещение сделал ей предложение, как бы праздник, благая весть ей и мне. И вот однажды май месяц, я в рубашке с коротеньким рукавом, она в платьице, мы жених и невеста, помолвлены, радостные, такие счастливые возвращаемся на станцию Александра Невского. Там же глубокая станция, долго надо подниматься по эскалатору. Поднимаемся, вдруг я слышу истошный крик: «Самойленко!» Гляжу – мои сослуживцы, офицеры Цихач Володя, ещё кто-то. Я с ней поднимаюсь, говорю: «Ты жди меня здесь, а я вниз». Но она решила, что я от неё бегу, побледнела. Говорю: «Стой здесь». Я поехал вниз, а надо было бы с ней, конечно. Однополчане из Заполярья! Обнялись, расцеловались. «Да мы, – говорят, – в командировке были. Хорошая у тебя девушка. Вот такой выбор (показывает вверх большой палец)! Молодец, брат!» – обнимают меня. «Я, – говорю, – приехал в Питер, всё». Расстались. Какой-то тоже такой знак. Удивительная встреча.

Тут я получаю повестку в военкомат, здесь, в Ленинграде, рядом. Я стоял на учёте. Прихожу с ней тоже. Выходит капитан: «Так, заходи». Я говорю: «Стой здесь, я пошёл». Стоял, стоял. – «Так, приказом министра обороны Вам присвоено звание лейтенанта, но за аморальное поведение Вы этого звания лишаетесь». Какое аморальное поведение? Я и не знал, что мне лейтенанта присвоили. Причём тут аморальное поведение? Выслушал это, обрадовался, проглотил, вышел, порадовал невесту, что меня не призывают, не забривают, на фронт не берут, в Афганистан не отправляют, что я могу продолжать учёбу. Всё, она радостная, всё прекрасно.

Ну, а потом, в 1990-каком-то году, когда был крайвоенкомом Марьин Валентин Васильевич, генерал-майор, я ему эту историю рассказал. Проходит два-три дня, он мне звонит: «Я сейчас к тебе приду, готовь бокалы». Заготовил бокалы, он приходит, у него шампанское. Достаёт мне погоны лейтенанта: «Вот тебе приказ, вот удостоверение офицера. Никто тебя не лишал. Приказ министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова отменить никто не мог, кроме него самого! Поэтому они там выдумали, это галиматья». И так далее. И мне уже после развала Советского Союза офицерское звание вернулось. Дивны дела Твои, Господи! Я не стремился. Конечно, меня немножко сверлило: какое «аморальное поведение»? Я защитник Родины, я всё отдал Родине, я служил, и вдруг – аморальное поведение. Спасибо и на этом, как говорится.

Потом нам владыка ректор сказал, как трудно ему далось наше поступление. Он сейчас об этом рассказывает, как он встречался с уполномоченным Жариновым (и не раз) и отстаивал каждого из нас. Меня он отстаивал как сына священника: куда ему ещё идти? И так далее. Но я ещё раз говорю, что я не знаю, как бы сложился мой жизненный путь, поступи я в Московские школы. Но Промысл Божий здесь явно вмешался, потому что необычайно было интересно, и глубоко я погружался в это обучение. Эти работы, которые я писал, сейчас меня изумляют. И я так читаю свои сочинения – скажем, «Второй Ватиканский Собор», «Теория фетишизма о происхождении религии», «Чинопоследование отпевания усопших», «Иаков Афраат и сирийская аскетическая традиция» и многое другое – и думаю, неужели это я? А Господь давал. Одну, вторую, третью, пятую книгу открыл на нужной странице, здесь тебе все источники, всё собираешь, анализируешь, компилируешь, делаешь какие-то выводы.

Ну, конечно, я не считаю, что моё решение о женитьбе было поспешным, потому что мне было, как я сказал уже, 25 лет. Тем более, глас родителя сыграл свою решающую роль в этом отношении. Дальше уже пошла семейная жизнь. Это нечто новое, но для человека крайне необходимое и полезное.