Сысуев Дмитрий Алексеевич

ФИО: Сысуев Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1969

Место рождения и возрастания: г. Саранск

Социальное происхождение: из семьи служащих

Место проживания в настоящее время: г. Саранск

Образование: кандидат философских наук, доцент

Дата записи интервью: 16.05.2024

Беседу проводил Погодин Дмитрий Павлович, студент 4 курса Саранской духовной семинарии.

Уважаемый Дмитрий Алексеевич, благодарю Вас за возможность записать интервью в рамках проекта «Память Церкви» и поделиться своими воспоминаниями. Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье, Вашем детстве и юности. Были ли Ваши родители или другие члены семьи верующими?

Родился я в 1969 году в городе Саранске. Мы жили большой семьёй. У нас было три поколения, имея в виду, что при моём рождении были живы ещё бабушка и дедушка. Дедушка через четыре месяца после моего рождения почил. Но бабушка была постоянным, так сказать, участником моего воспитания, возрастания. И рос я в любви со стороны обеих, на самом деле, бабушек, потому что вторая тоже регулярно появлялась в нашем доме.

Но вот первая, почему я о ней упомянул, Анна Семёновна, внесла, я думаю, определяющий вклад в моё обращение к Богу, такое ненавязчивое духовное воспитание, которое на самом деле не было нарочитым, оно было каким-то подспудным, я бы сказал. Это было уже позднее советское время, но я очень хорошо помню свои ранние детские годы, это как раз начало 1970-х годов, и, поскольку родители работали, а бабушка всегда была дома, я в детский сад не ходил, вернее, был там три дня, мне хватило этого на всю жизнь, самое негативное впечатление осталось после этого.

Я рос в частном доме, у нас была улица, также состоявшая из частных домов, и все друг друга знали, все ходили друг другу в гости, пропадали с друзьями, днями. Общение было достаточно тесным. Это была большая семья. Я как-то поймал себя на мысли, когда впервые читал произведение Ивана Шмелева «Лето Господне», что как будто я попал именно в то время, хотя, казалось бы, это совершенно другая ситуация, уже прошло больше ста лет с момента описываемых Шмелевым событий, но отчасти уклад русской жизни всё-таки, несмотря на советские годы, сохранялся именно благодаря тем людям, которые сохранили в себе историческую Россию.

И вот моя бабушка, она ведь родилась в 1897 году, дед вообще был с 1895-го года, то есть он был участником Первой мировой войны, поэтому у меня немножко другое вообще представление об истории именно благодаря бабушке сформировалось и очень трепетное чувство именно к дореволюционной России, потому что она очень много рассказывала. Она обладала блестящей памятью, и поэтому с детских лет я всё это впитывал. Почему говорю о «шмелёвском» укладе, потому что было много её собеседниц, которые были близки по возрасту, это был какой-то круг людей. Допустим, наша соседка напротив могла идти по улице и петь какие-то божественные песнопения. Или рядом с нами жила монахиня в миру, которая после разорения монастыря осталась, осела в городе, жила рядом, бабушка с ней очень тесно общалась, и вот эти чётки (показывает чётки) она ей подарила на память молитвенную. И ряд книг тоже у нас сохранился в бабушкиной библиотеке от дореволюционного времени, начиная с книги, которую ей подарил ещё её дед (показывает книгу). Я хотел бы открыть тут на странице, где вот так прилепился огарочек свечки, но я его не трогаю, он как остался с бабушкиных времён, как некая закладочка, так вот и остаётся. Это Священное Писание, которое дед ей купил, когда она поступила в церковно-приходскую школу в 1906 году. Он говорил, что отдал за это воз овса, так что «Анка, учись!» И она достойно очень училась, на отлично закончила церковно-приходскую школу. На нашей улице жила Екатерина Васильевна, тоже очень глубоко верующая женщина, тоже в память оставила о себе вот эту книгу «Житие Иоанна Златоуста» (показывает книгу).

И Вы понимаете, с детских лет я вместе был с бабушкой, и она молилась на моих глазах, мы вместе с ней сидели рядом, она читала Псалтирь, я смотрел на эти буквы, заглавные особенно красивые были, красным цветом, как правило, выделяемые. Они на всю жизнь остались в памяти. Какая-то красота, какая-то тайна во всём этом была. Церковнославянский язык я специально как-то не изучал, вместе с бабушкой. Она порой скажет: «Вот прочти, я уже там не разгляжу» или что-то в этом духе. Ну и вот я как-то невольно к этому всему приобщался. Именно бабушка была хранителем таких религиозных устоев, потому что родители уже, к сожалению, были людьми именно советского воспитания. Мама у меня 1940-го года рождения, отец 1941-го был. Они были, так скажем, оторваны от Церкви, но в то же время не было какого-то резкого противления. Каждый уважал интересы друг друга. Я этого момента не застал, но все иконы бабушкины, дедушкины, конечно, были в красном углу первоначально. Когда я уже родился, этого ничего не было, но был бабушкин уголок за голландкой, там у неё была кровать, там как раз были все иконы выставлены, и там я тоже проводил время, и вот эта горящая лампада, постоянно горящая, она на всю жизнь в моей памяти. Я даже потом, позже, когда сам подыскивал лампадку (к сожалению, та не сохранилась) подыскал именно такого цвета, которого была она в детстве. Мне потом мама рассказывала, что это она уже где-то в конце 1960-х годов попросила бабушку убрать иконы из красного угла, потому что ей было как-то перед сверстниками неудобно, что в её семье эти устои сохранялись. Потом ей было стыдно за это дело, и, конечно, она уже, придя в возраст, всё это осознала. Но, тем не менее, бабушка, как-то смирившись с этим, перенесла просто эти иконы в угол. Это никоим образом не помешало сохранению их, то есть их никуда, на самом деле, не прятали. Были книги. Я с детских лет помню, хотя меня в церковь не водили, но я помню этот аромат ладана, запах свечей, который бабушка приносила со службы, и, возвращаясь к нашему окружению, я до сих пор помню, как ещё одна из следующего квартала женщина, тоже где-то бабушкина ровесница, помоложе, таким гренадёрским шагом проносилась в воскресный день (или в какой-то другой день) мимо наших окон – она шла на службу. Это было поводом для некоторых ироничных замечаний, но это всё было. Вот такие люди окружали, создавали какой-то особый уклад, даже несмотря на советское время. Соприкасаясь с этим миром, ты как-то невольно это всё воспринимаешь.

Хотя я помню, что когда мы с отцом ходили куда-то на речку в детстве, попадался навстречу мальчик, у которого крестик нательный на груди висел, и мне что-то говорилось в том плане, что «ну вот, посмотри, какой отсталый». Потому что вопрос, очевидно, возникал, почему у него нательный крестик. То есть, у меня этого не было, я не ходил в церковь, но вот за счёт бабушки мы как-то со всем этим имели тесное соприкосновение.

Ну и потом, я ещё хотел бы добавить, я вот об отце упомянул, но он в то же время рассказывал, какой верующей была его крёстная. Как она его тоже с детских лет водила на богослужения в храм, когда он был ещё мальчиком, он это тоже зацепил. Потом уже к зрелым годам, к старости, это всё-таки дало свой положительный результат, потому что эти все коммунистические догмы отлетели, хотя он был партийным деятелем регионального масштаба достаточно крупным, но уже где-то к середине 1980-х годов, когда начались процессы изменения внутреннего, это тоже как шелуха отлетело. И он мне рассказывал, как в своё время, ещё в советские годы, его водили в Троице-Сергиеву лавру, и рассказывал, что у его прабабушки все стены были иконами уставлены. То есть это было, это сохранялось как минимум где-то до 1930-х годов. Потом, к сожалению, это всё было разрушено.

Да, и вот ещё такой любопытный тоже случай. Ну как случай? Ведь отца, как он рассказывал сам, первоначально крестили на дому, в 1941-м году. Потом его, как он говорил, монахиня опять же на дому <крестила>, а потом ещё поп в церкви. Три раза его крестили. Это нечто, так сказать, из ряда вон выходящее. Но это вот так было в начале 1940-х годов. Опять же, в Саранске действующий храм только в 1944 году открылся. Возможно, этим объясняется вся ситуация.

Дмитрий Алексеевич, касаемо Вашего воцерковления, оно произошло как раз в детстве, благодаря бабушке, а если мы говорим о крещении, в какой период жизни Вы его приняли, в детстве или уже в сознательном возрасте?

О воцерковлении тогда ещё речи не шло, это я просто говорю о том влиянии. Но я очень любил это всё, вот эту атмосферу какую-то, эти запахи – всё это остаётся в памяти. Хотя был момент, когда, помню, под воздействием какого-то другого влияния я бабушке говорил, что Бога-то нет! Она женщина была очень волевая, но не было с её стороны какого-то раздражения, агрессии и тому подобного, даже если она сталкивалась с подобного рода вызовами со стороны этого малолетнего дитяти, который такие вещи заявляет. Я помню её посуровевший взгляд, но в то же время она спокойно мне говорила о другом, а самое главное, её образ жизни сам разбивал все эти идеологические схемы, которые навязывались советским воспитанием. Поэтому моё воцерковление гораздо позже произошло, но произошло оно именно благодаря бабушке. Даже когда я в первый раз пришёл в храм, я ей с радостью об этом рассказал, и я помню её радость, когда она увидела, что, наверное, всё то, что она мне внушала так ненавязчиво, подчёркиваю, дало свои плоды.

Она же меня и крестила с благословения священника, как рассказывали. Она вообще была такой уникальный человек, она перекрестила всех своих внуков фактически и даже некоторых правнуков в советские годы, потому что я был из её внуков, наверное, самым младшим. Ещё моложе меня была моя сестра, а старшие внуки у неё с 1949-1950 года рождения, у нас временной разрыв достаточно большой, поэтому крещение именно таким образом произошло.

А в каком году Вас крестили, не помните?

Ну, это я не могу сказать. Но это было, очевидно, в раннем детстве, я был ещё, по всей видимости, младенцем в эти годы. Был какой-то у неё родственник священник или даже, может быть, архиерей, я сейчас затрудняюсь сказать (это был брат жены брата её мужа), с которым она поддерживала переписку. И в последний раз она просила его помолиться, но он ей ответил: «Я угасаю, как воск, нет сил уже». Вот тоже какие-то фрагменты остаются из этих рассказов, потому что рассказы о дореволюционной России всегда были насыщены в том числе и церковной тематикой. Рассказ, допустим, о богомолье, как бабушка ходила в 1914 году в Саров вместе со своей матерью, и там она застала ещё живой блаженную Пашу Саровскую. Рассказывала, какое впечатление она произвела на неё. Это всё оставалось в памяти, и это создавало действительно какую-то притягательную картину.

Ну а в Саранске ведь тогда в моё детство только одна была действующая церковь, но она была в стороне от места, где я жил, поэтому я видел рядом с нашим домом только… Это ныне возрожденная Трехсвятская церковь, одна из старейших в Саранске, но тогда она была краеведческим музеем, и мы очень часто туда ходили. Поэтому, по крайней мере, в самом церковном здании детство во многом и прошло. Вот таким образом было соприкосновение с церковью. Но на богослужение меня не водили, потому что, я повторяю, отец был партийный руководитель и, очевидно, это не поощрялось, но в то же время он никогда над бабушкой не довлел, всё очень как-то весело было, с какими-то, может быть, подначиваниями, но в то же время без всякого злого чувства, всё по-доброму.

Дмитрий Алексеевич, а как относились близкие, родственники, может, знакомые, коллеги к тому, что Вас крестили? И вообще, насколько это было на тот момент под запретом? Были ли какие-то последствия?

Я могу судить только по рассказам моей мамы, бабушки той же. Я позже обнаружил, есть ещё у меня вот Псалтирь, бабушкина (показывает книгу). Она очень уже ветхая, хотя начала ХХ века. Вот Царь Давид (показывает миниатюру в книге). Тоже в памяти всё это остается. И я обнаружил в книгах её вложенные отдельно молитвы. Вот молитва о вразумлении (показывает листочек с написанной от руки молитвой), чтобы ко Господу её дочери пришли, и они все здесь поименованы. Потом, с течением времени, она пережила двух своих дочерей, когда они умирали, она просто их вычеркивала из этой молитвы. Но она всегда молилась, каждый день молилась. Вот остались эти записочки. Поэтому среди дочерей, как мы видим, не было противления тому, что она крестила внуков, и меня в том числе, не было каких-то последствий. Но это было, опять же, такое внутрисемейное дело.

Дмитрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о Ваших встречах с церковным миром. То есть вот именно самые яркие моменты детства, может, первое посещение храма…

С церковными людьми, я повторяю, это вот на уровне детских впечатлений, именно от людей, которые составляли бабушкин круг. В церковь, повторяю, я не ходил в то время. Я впервые, может быть, соприкоснулся с живым священнослужителем уже в совсем позднее советское время, когда я был студентом. По-моему, это был третий курс исторического факультета, и это был как раз год празднования тысячелетия Крещения Руси, 1988 год. И декан факультета пригласил священника на встречу со студентами. То есть, это уже было перестроечное время, тогда стал уже возможным вот такого рода контакт, но всё равно, по тем временам это, я бы сказал, из ряда вон выходящий случай. Я просто поражаюсь, как декан не то что допустил, а сам стал инициатором проведения такого рода встречи. Может быть, в рамках исторического факультета это можно было определённым образом преподнести, объяснить. Настоятель Иоанно-Богословского, единственного тогда действующего храма, был приглашен на эту встречу. Разная была реакция со стороны студентов, но всё равно многие с особым чувством слушали речь священника. Может быть, для большинства это была первая такая живая встреча. А потом постепенно и во мне естественным образом созрел интерес войти в Церковь. Это уже были студенческие годы, и вскоре по окончании университета я, вступив в брак, венчался. Это ещё было советское время, 1991 год, но уже на излёте советской эпохи, летом 1991-го года. Вот с этого времени уже пошёл процесс воцерковления постепенного. Я женился достаточно рано, мне был тогда 21 год. Вот где-то с этого времени я уже сознательно вошёл в Церковь, а потом вскоре началось общение и с рядом священнослужителей, которые сравнительно недавно стали таковыми, я многим из них благодарен, что они меня в это русло направили.

Дмитрий Алексеевич, а Вы помните свои первые впечатления именно в сознательном возрасте уже, когда Вы впервые вошли в храм осознанно, первые ваши эмоции, ощущения?

Ну, я, конечно, много чего не понимал. Я вот сейчас вспоминаю, я и до венчания не так часто, но был на богослужениях. И само венчание… Мы вообще ничего не понимали, но окружающие нас люди с каким-то особым трепетом воспринимали то, что молодые люди пришли венчаться, пришли в церковь, как-то опекали. Эту теплоту я почувствовал. И вообще тогда был какой-то удивительный период духовного подъёма. Очень много молодых людей пришли в церковную ограду. Ну и потом, я поскольку всё-таки по отцу коренной саранский житель, у меня с момента основания города предки здесь всю жизнь жили, поэтому Иоанно-Богословский храм был каким-то в этом смысле особенным, как один из старейших. Когда я находился и стоял в этом храме, я знал, что там многие поколения моих предков тоже окормлялись. Даже в советские годы в юном возрасте. И мои родители тоже там были на молитве, и бабушка всегда ходила в этот храм. Поэтому это погружение в какой-то особый мир. Вот с таким чувством я и присутствовал. И потихонечку, как-то начинал какие-то вещи понимать более глубоко, это было постепенно. Но у меня всегда было большое какое-то очень тёплое чувство присутствия на службе.

Дмитрий Алексеевич, что касаемо приобретения религиозной литературы или икон, предметов религиозного обихода, насколько это вообще было распространено, доступно, и приобретали

ли Вы самостоятельно?

Во-первых, я уже говорил о том, что у нас была небольшая библиотека книг: это Священное Писание, Псалтирь, молитвословы – дореволюционное всё это.

Вот я ещё хочу сказать, что, вспоминая детство, это тоже осталось на всю жизнь, допустим, понимание, что постный день. Мы с бабушкой ели постную тюрю. Причем это для меня было десертом каким-то, я бы сказал. Я вот даже сейчас, иной раз, себе такие вещи устраиваю – вот эту постную тюрю: просто вода, хлеб, постное масло, чтобы поймать тот вкус, который был тогда. Я не знаю, бабушка как-то это очень здорово делала.

Или, например, старая орфография церковная, я позже, когда уже был подросткового возраста, любил в старой орфографии писать. У меня даже в паспорте моя подпись с твердым знаком. Это тоже не только дань уважения, я просто знаю, что это правильное письмо, оно таким должно быть. Это тоже осталось.

Или, например, старый-новый стиль. Бабушка всегда говорила, нет вот такое-то число сейчас, допустим. Или мы говорим, что уже началась весна, – «да нет, по-старому ещё зима». Я своим детям тоже иногда, может быть, вызывая их раздражение, но говорю: а вот по-настоящему-то это такой-то день, такое-то время года. Это всё тоже формировало представление.

И вот, возвращаясь к книгам, бабушкина библиотека была достаточно приличная. Потом, я помню, у нас по соседству, не так далеко, начали сносить дом, и я нашёл лежащий там какой-то, наверное, молитвенник. Он без обложки даже был, только одни странички были, но вот именно в той дореволюционной печати. Я, помню, собрал это всё и сохранил. До сих пор лежит тоже. У меня какое-то было особое благоговение именно к этим текстам и именно, повторяю, к старой орфографии, потому что она подспудно какое-то давала представление, что это истинное, вот здесь вот никакой пакости быть не должно.

Понятно, что в советское время религиозной литературы у нас в Саранске найти было невозможно нигде. А когда появилась какая-то первая возможность к этому, вот тогда я стал формировать уже свою библиотеку. Ряд изданий, я помню, попадали к нам, очевидно, из-за рубежа, благодаря Русской Зарубежной Церкви.

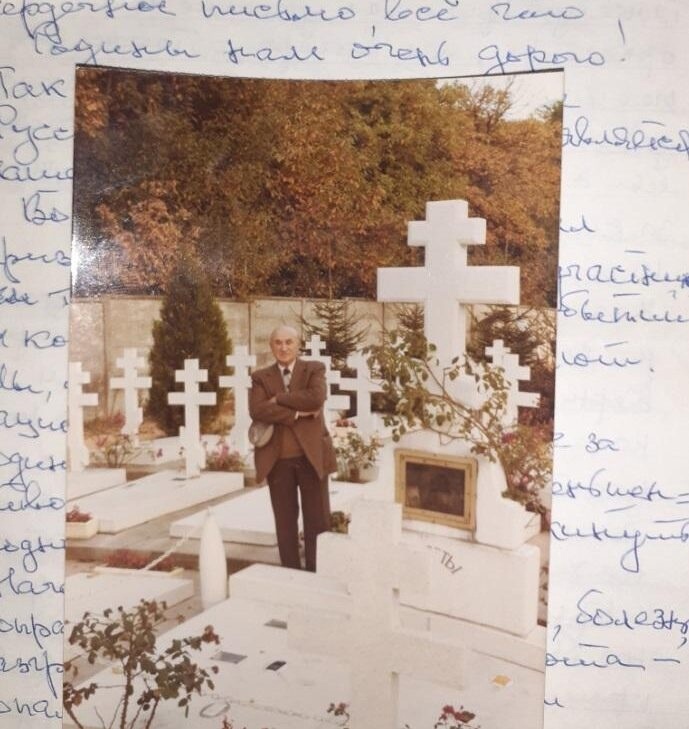

Хочу сказать, что ещё один такой момент у меня остался на всю жизнь в памяти. Я помню, что мне папа всегда покупал книги (я военной тематикой всегда интересовался) по военной истории. В советское время много было книг для детей, посвященных гражданской войне, со всякими там полководцами красными. Но почему-то я всегда, то ли под влиянием бабушкиных рассказов, то ли я не знаю, почему, испытывал особое расположение именно к тем белым воинам, которых всё время подвергали уничтожению на страницах этих книг. Несмотря на этот, вроде бы, разгром, какая-то их стойкость внутренняя всегда привлекала внимание, и это всё оставалось в памяти. У меня с раннего возраста ещё со школьных лет было стремление к изучению Белого движения. И когда начал рушиться железный занавес, я даже написал за рубеж письмо через газету. Тогда была публикация, посвящённая русскому кладбищу в Сент-Женевьев де Буа, и я написал туда письмо, и получил ответ от председателя по уходу за этим кладбищем. А он был одним из участников Белого движения, ему уже было за 90 лет тогда, и мы с ним несколько лет до его кончины переписывались. Это ещё в советское время, я повторяю, с 1988 года. Тоже опять же какая-то, наверное, это рубежная дата была, всё-таки. Вот я упомянул о встрече со священником в студенческой аудитории, в это же время началось и моё общение с русским зарубежьем. И к первому письму, которое он мне прислал, Григорий Юрьевич Христофоров[1], помимо его воспоминаний, была приложена марочка с изображением святого равноапостольного князя Владимира. Я тогда особо-то даже внешне не представлял, не было же нигде этих изображений, даже в учебниках истории. А вот здесь эта марочка, которая меня тоже именно к истории Православия обратила.

И ещё один такой случай, он, конечно, не к советскому уже времени относится, это было уже в середине 1990-х годов. Я, гуляя, зашёл к одному старичку, мы как-то с ним заговорили, он пригласил к себе в дом, и у него там были иконы, и вот он меня спросил, показывая на одну из них, чья это икона. А в ходе диалога я понял, что он прошёл через лагеря, много испытал вместе с отцом своим. А я подумал, как не ошибиться? Что сказать? Ну, я сказал: «Преподобный Сергий Радонежский». Он говорит: «Нет, это преподобный Серафим Саровский». Сейчас я уже понимаю, что это элементарно, но тогда это было тоже каким-то уроком. Мне было неудобно: что же, я себя, вроде как, ощущаю православным человеком, а не могу отличить изображение одного святого от другого. Тоже какой-то урок был. И вот такие уроки от общения с людьми той эпохи, конечно, были очень важны, и я благодарен всем тем людям, которые на жизненном пути встретились, что они частичкой какой-то своей делились со мной в этом плане.

Дмитрий Алексеевич, а вот касаемо людей, которые встретились на пути, были среди Ваших знакомых священнослужители или люди, о которых Вы точно знали, что они являются православными или даже просто посещают храмы?

Вот я повторяю, что это в основном был круг уровня бабушки. Ещё у моей мамы была подруга, они были ровесницы, она даже какая-то наша дальняя родственница была. Она вот как раз отличалась тем, что она была верующей. Она ходила в церковь. Над ней немножко, так сказать, иронизировали её подруги. Но, тем не менее, она была в этом смысле тоже твёрдым человеком. Тоже вот, несмотря на всю эту иронию внешнюю, она вызывала уважение к себе. А общение со священниками уже началось где-то в постсоветский период, всё-таки, потому что до этого такого общения не было. Я просто видел некоторых священников, некоторые на меня очень сильное впечатление тогда произвели, и желание было как-то пообщаться. Но это общение началось уже с начала 1990-х годов.

Дмитрий Алексеевич, касаемо Вашей семьи или Ваших знакомых и непосредственно властей, сталкивались ли Вы или Ваши близкие и знакомые с давлением со стороны власти и общества именно в связи с религиозными убеждениями?

Наверное, поскольку я не был тогда церковным человеком, я ещё ребенком был, это всё как-то не особо ощущалось. Может быть, потому что это уже было несколько иное время заката советской эпохи, где внешним образом особо не преследовали. Была общая система воспитания атеистического, она действовала, она воспринималась, как будто она есть, вроде бы, но в то же время был некий внутренний свой мир. Виделась некая фальшь в этом всём, что-то наносное, что-то внешне обязательное, но не требующее того, чтобы этому следовать. И постепенно нарастало отторжение этой внешней системы. Она какая-то была мертвящая, что ли. А вот когда соприкасался с людьми живой веры, виделась правда. И она без всякой агитации разбивала эти нежизнеспособные конструкции. Поэтому какого-то особого давления я тогда не испытывал, повторяю, потому что ребёнок был, а уже в сознательном более-менее, юношеском возрасте у меня был чёткий антикоммунистический настрой, и я как-то в этом фарватере и двигался дальше, вплоть до определённых протестных даже настроений.

А вообще, какие в тот период могли быть последствия у Вас или, может, у Ваших знакомых, если бы кто-то узнал, что человек религиозный, православный?

Я говорю, что на мою жизнь это никак не влияло, и время было уже другое, но в семейных рассказах остались эпизоды, допустим, что сестра моего прадеда была подвергнута репрессиям за веру. Она была глубоко верующей женщиной, в 1930-е годы её репрессировали, сослали куда-то в Среднюю Азию, так мы до сих пор и не знаем её судьбу. Правда, вот один человек свидетельствовал о том, что она фактически предсказала свою кончину. Это один момент. Второй — это то, что мне рассказывала бабушка. Одна её ровесница, она была учительницей в том населённом пункте, где бабушка выросла, потом она вернулась в Саранск. И вот, поскольку она была учителем, она была тоже верующей женщиной, её в 1930-е годы вынудили покинуть учебное заведение именно потому, что она старалась детям привить основы веры. Вот это второй момент, наверное, который у меня остался в памяти. Вот такие эпизоды, а в остальном просто как-то интуитивно чувствовал, что на эту тему, например, не стоит распространяться и об этом говорить.

А насколько вообще была развита антирелигиозная пропаганда?

Была система уже на тот момент хорошо отработанная на всех уровнях. Она работала и в школьные годы мои, и в студенческие тоже. Поскольку я обучался на историческом факультете, он вообще рассматривался как некое важное звено в формировании партийного аппарата. Многие партийные работники как раз там подчас обучались, и шли именно по этой линии. Но мы уже были поколением, которое было последним, кто в советские годы заканчивал вуз, хотя у нас ещё преподавался и научный коммунизм, и атеизм, но, я бы сказал так, что это не влияло, по крайней мере, на моё мировоззрение. Эти дисциплины скорее рождали какое-то внутреннее отторжение, они не пользовались абсолютно никаким успехом в студенческой аудитории. Мы воспринимали это просто как данность некую, как то, что надо как-то пережить. Но следовать этим установкам, этим догмам мы не собирались. Во всяком случае, я о себе лично говорю. Может быть, на кого-то это и производило впечатление, но, как правило, это всё просто воспринималось как некая обуза.

А вообще, в советский период, насколько было заметно присутствие Церкви в общественной жизни?

Я его никак не ощущал, это присутствие. Присутствие было только посредством того, что бабушка регулярно на воскресных богослужениях присутствовала. Она делилась своими впечатлениями. Как правило, её окружение обсуждало, сколько сегодня было в храме людей. Сегодня, скажем, было больше, это здорово было. Это всех радовало. В сундучке у неё хранился портрет Святейшего Патриарха Алексия I. Тоже у меня перед глазами, мы храним эту фотографию. Это тот первый Патриарх, которого я зримо увидел, на самом деле. Какого-то влияния, даже говоря о таком важном событии, как тысячелетие Крещения Руси, у меня не осталось, честно говоря, хотя, очевидно, и в прессе того времени это всё освещалось. Вот единственное – это встреча со священником. Ещё это где-то, наверное, уже 1990-1991 год, очень сильное впечатление на меня произвела проповедь первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, тогда стали уже это всё показывать, митрополита Виталия (Устинова), его обращение к русской молодёжи. Это было очень сильное впечатление. И всегда чёткое было у меня, по крайней мере, представление о том, что историческая Россия – это непременно Православие, и, если ты ощущаешь себя русским человеком, ты должен стремиться к тому, чтобы формировать себя как православного человека. При всех изъянах и проблемах нашего духовного воспитания, всё-таки внутреннее стремление было таковым. Насколько это удалось в жизни, это другой вопрос. Но само стремление я помню с юношеских лет.

Дмитрий Алексеевич, Вы затронули тему Зарубежной Церкви. Скажите, а приходилось ли Вам слушать какие-либо передачи иностранных радиостанций религиозных?

Нет, тогда я ничего этого не слушал. Единственное, у меня было стремление как-то связаться с участниками Белого движения, меня очень привлекала к себе идея русской монархии, когда первые публикации появились в печати 1987-1988 года. Понимаете, это всё очень близко: тема Белого движения, Православие, потому что одно без другого невозможно. Пришло естественное понимание того, что русский – следовательно, православный, православный – следовательно, монархист. Такая триада очень чётко выстроилась ещё в конце 1980-х годов в моём сознании. Тогда через общение с людьми в Москве и Петербурге какие-то издания доходили, допустим, газета «Наша страна». И там какие-то церковные темы поднимались. Или вот с тем же участником Белого движения… он же мне писал о том, что он поёт в хоре церковном. Какие-то названия молитв, например, там мне называл. Мне было интересно, потому что я этого не знал ничего. И у меня было чёткое понимание, что, если я хочу быть похожим на этих людей, я тоже должен стремиться к тому, чтобы это узнавать и это всё знать. Так что это всё тоже двигало интерес.

Получается, Вы как раз в этот период заинтересовались и церковным искусством, церковной архитектурой, тем же хоровым исполнением? А помимо этого Вы посещали какие-то выставки, может, концерты и вообще насколько это было на тот момент доступно?

Да я, на самом деле, не считаю себя особо разбирающимся во всех этих вопросах. Хотя, поскольку у моего папы было такое хобби, он рисовал, и очень неплохо рисовал, у него была тяга к тому, чтобы посещать музеи, художественные выставки. Он собирал художественные альбомы различных великих художников мирового уровня. И, конечно, это всё с детских лет просматривалось, он меня часто водил, если мы оказывались в Москве, в Третьяковскую галерею. Поэтому известные полотна русских авторов, в которых, безусловно, присутствовала религиозная составляющая, были фактически неотъемлемой частью классического русского искусства. В этом плане, да, это присутствовало.

Вспоминается ещё момент посещения дома одного приятеля родителей, который был поэтом, достаточно известным на местном уровне, который занимался собирательством старинных икон из разрушенных храмов. Это было, наверное, единственное место, где я видел их на дому в таком количестве в начале 1980-х годов. Ну и, естественно, посещение храмовых зданий, тогда как музейных комплексов, но в то же время это всё равно давало возможность оказаться в этой атмосфере. Но вот, наверное, только так. Какого-то специального посещения подобного рода концертов или чего-то подобного не было в то время, по крайней мере, там, где я жил, этого не было. А вот, выезжая куда-то в Москву или тогда ещё в Ленинград, Санкт-Петербург, я с этим немножко соприкасался. Тот же Эрмитаж, например. Это было только таким образом.

Благодарю, Дмитрий Алексеевич, за интервью. Спасибо.

[1] Статья Д.А. Сысуева о переписке с Г.Ю. Христофоровым: https://legitimist.ru/sight/history/2020/grigorij-yurevich-xristoforov.-istoriya-odnogo-pisma.html