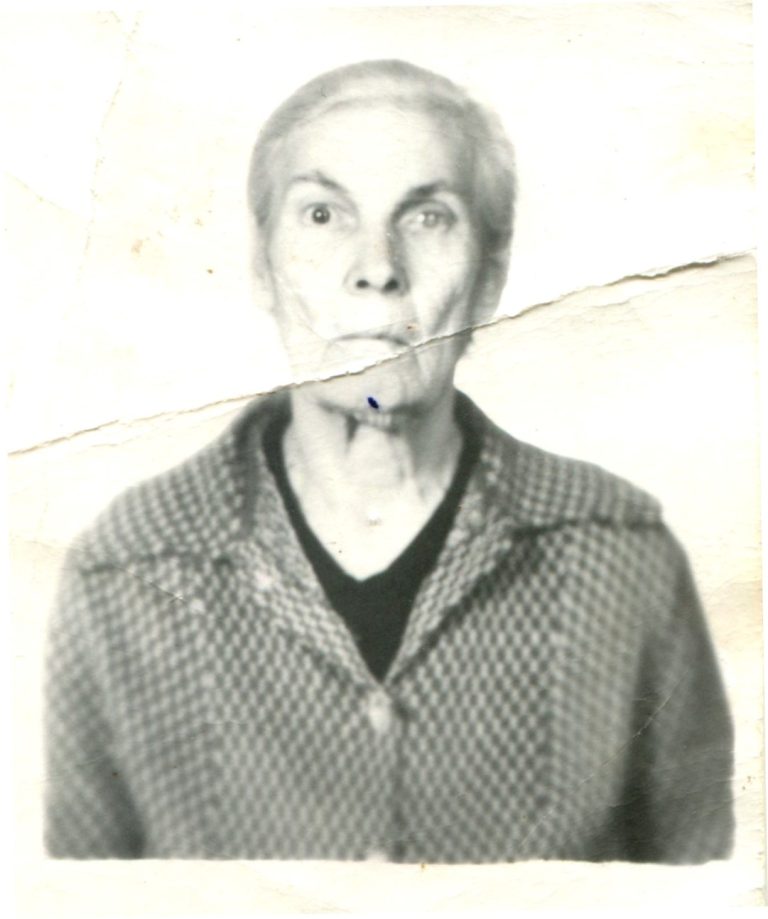

Монахиня Мария (Мурашова)

ФИО: монахиня Мария (Мурашова Мария Николаевна)

Год рождения: 1939

Место рождения и возрастания: г. Коломна Московской обл.

Социальное происхождение: из рабочих

Образование: 7 классов

Место проживания в настоящее время: г. Коломна Московской обл.

Дата записи интервью: 18.04.2024

Беседу проводил Волков Алексей Георгиевич, студент 3-го курса Коломенской духовной семинарии.

Расскажите, пожалуйста, родители у Вас кем были, из какого сословия?

Папа у меня был начальником на Коломзаводе. Во время войны он был моряком, потонул на подводной лодке. Отец был записан как без вести пропавший. Лодка вся затонула, и остался один человек, он очень дружил с отцом, и они договорились, если кто из них погибнет, чтобы оставшийся в живых сообщил родным. И вот пришёл этот самый мужчина и рассказал, что в Баренцевом море потонул их корабль, все погибли, а он спасся один из всех. А я отца даже не видела, и что такое произнести слово «папа», не понимаю.

Маманька неграмотная была. Какой-то ликбез кончила. Очень была верующая, и бабушка тоже верующая.

А расскажите про бабушку, откуда она?

Вот где у нас остановка Фруктовая, Подлипки[1], бабушка и маманька оттуда. А прабабушка в Иерусалим пешком ходила. По дороге всякие были случаи и нападали, и всё там было.

В Иерусалим прямо?

В Иерусалим. Они шли три с половиной года из России. Доходили они в Одессу[2]. Оттуда отправлялся пароход. На пароходе проверяли, кому можно ехать. Это сейчас: «Садись – хороший». А тогда такие кораблики там были, людей проверяют, слёз море. Но бабушку пропустили по здоровью: «Хорошо, ехай, пропускаем». А другим говорят: «Ты качку не перенесёшь, помрёшь, для тебя пароход не будут останавливать. Не проходишь». Вот так в Иерусалим добирались три с половиной года. Двести пар лаптей износили. Пришли, потом уже стали здесь доживать.

А тут как раз стали церкви закрывать и в Горетово храм во имя святой мученицы Параскевы Пятницы тоже[3]. И прабабушка моя пошла за священника[4] заступаться. А у прабабушки восемнадцать человек детей. Восемнадцать! Она встала за батюшку во весь рост. Многие пошли, и она сильно кричала. А там уж чёрный воронок стоит забирать его. Вот мужики деревенские её оттащили, связали, ей рот закрыли, чтобы она не орала и говорят: «Что ты делаешь? Тебя сейчас заберут. У тебя восемнадцать человек детей, чего ты орёшь за батюшку?» Она говорит: «Умру за батюшку». – «Неужели тебе детей не жалко?» – «Детей жалко, а батюшку тоже жалко». А батюшка тоже, как и дети у неё, ей одинаково, разницы нету. Ну и связали её, куда-то там бросили. Оставили, не забрали её. Пожалели детей.

Расскажите, пожалуйста, где Вы родились? В каком году?

Родилась я в Коломне в 1939 году 18 сентября. Маманька с отцом познакомились, он ей сказал, что понравилась она ему. А она в ответ: «Ну что ты? Сейчас вот видишь? Гонение. А я без венца не хочу. Если согласен повенчаться, пойду за тебя замуж, а не согласен, не пойду за тебя». Он согласился. У Петра и Павла договариваются в церкви с батюшкой. Батюшка говорит: «Не могу в церкви, гонения, забирают. Принеси или полотенце, или тряпку длинную, как епитрахиль надеть. И пойдём на Репню, там овраги. Там я вас повенчаю и благословлю жениться». Договариваются на семь вечера. А в пять часов «чёрный воронок» подъехал и забрал священника. И всё. Бесследно. 1939 год, всех забирают священников, кровь льётся.

Ну вот, маманька рожает. Очень трудные роды. Она в роддоме становится на колени и говорит: «Матерь Божия, развяжи эти узы, помоги. Если родится дочь, я в честь Тебя дам имя Мария. Николай Угодник, помоги, если родится сын, в честь тебя назову Николаем». Помолилась. Женщины, которые лежали с ней в палате, говорят: «Настя! Что ты делаешь? Сейчас тебя заберут!» Она говорит: «Я с Богом. Ну, заберут, пускай заберут».

Ну, я родилась, в пелёнках лежу. Приходит отцова родня к матери в роддом, и они говорят: «Очень хорошо, что дочь родилась. Вот тебе такие условия. Выбирай: или Бог, или мы». – «Как?» – «Вот как хочешь. Если Бог, то уходи к своему Богу. Если за нас, то в нашу сторону. Девку выучим». А маманька говорит: «С Богом родилась, с Богом умру. Всё. Навсегда». – «Ну раз с Богом, оставайся с Богом. Мы тебя не знаем, мы отказываемся», – отказались все. А маманька только сказала: «Ну, хорошо, вы отказались, а если у вас какая нужда будет, всегда приходите, я всегда вам помогу». А сама беднота, и помогать-то нечем.

Вот она забирает меня и приносит домой. Не в люльку кладёт, а прямо в передний угол приносит меня и говорит: «Матерь Божия, отца нет, без вести пропавший, родных нет никого. Матерь Божия, отдаю Тебе её. Как хочешь её воспитывай: хорошая будет, значит хорошая, плохая, значит плохая. Но только Ты её воспитай». И всё. Назвала меня Марией. И в церковь. Как говорится, вся жизнь с крестом.

А крестили Вас где?

А крестили в церкви Петра и Павла. Потому что она уже последняя закрылась.

А где жили? В квартире или в доме?

Всё время в квартире. Отец погиб на войне, и дали квартиру.

Мать в кассе 52 года отработала. А ночами сколько слёз пролито! И ни одной жалобы на неё по работе не было, а такое время было! Тогда директор стал к ней подбирать ключи, чтобы её снять. Он стал просить рабочих, которых она обслуживала на кассе: «Подпишите какую-нибудь жалобу на неё». Ни один человек не написал жалобу. Говорят, этим рабочим, что только не предлагали: всё, что хочется, только подпишитесь. Ни один человек не подписался. Но он всё равно нашёл причину: что мы бедные. Халат был заштопанный у маманьки. А я маленькая была, годика два примерно, и бабушка была. А у бабушки ноги больные. В общем, выгнали её с работы. А в то время делали так: если не знаешь, как быть, и некуда пойти, значит открываешь Библию или Евангелие и читаешь, что там написано. И вот маманька пришла, открывает Библию, а там, по-моему, у пророка Исаии написано, что обидчики и хульники исчезнут, а праведники всё больше и больше будут торжествовать[5]. А я кричу: «Есть хочу!» Бабушка тоже: «Ну дай хоть что-нибудь поесть». Поесть нечего. Маманька берёт телогрейку и идёт под поезд бросаться. Идёт и говорит: «Господи, прости, потому что я иду жертвой. Если меня сейчас поезд задавит, девку возьмут в детдом, а бабушку – в дом престарелых, хоть они будут сыты, ну а я погибну». Вот сидит она, и вдруг идёт человек, у него брат какой-то высокий пост занимал. А её все рабочие звали «золотце». Моя маманька – «золотце». Он говорит: «Золотце, что ты такая сидишь-то?» – «Да вот поезд жду, сейчас полчетвёртого с Озёр пойдёт поезд, пойду бросаться». – «Ты что? Что такое случилось?» Она рассказывает, так и так, с работы выгнали, пришла домой – девка за подол, есть хочет, мать тоже есть хочет. – «Золотце, сиди. Меня жена послала в магазин, сейчас я всё куплю. Сиди, только никуда не уходи. Ни под поезд, никуда, сиди. Мы пойдём к брату на работу, нет там, пойдём к нему домой». Вот маманька говорит: «Я сижу. Значит, Божие благословение такое». Сидит, он приходит: «Пойдём». Приходят к брату, рассказывают. Брат берёт трубку, звонит и говорит, что сняли маманьку за то, что халат зашитый. И главный говорит в трубку: «В 24 часа снять, а её восстановить!» Маманьку восстановили. А директору сказали: «Какое ты имел право за это увольнять? Ты бы дал ей халат, если у неё он такой!»

Теперь, мне уже к 80 годам только пришло на память: какая-то женщина (я её бабушкой называла) всё время меня кормила. Мне было лет семь. Она всегда говорила: «Придёшь вот к этому времени». И чего только нам не приносила! Как раз 1947 год был голодный. Я маленькая была, не понимала. А маманька была строгая. Она хоть и верующая, но строгая, гоняла меня почём зря. Маманька на работе, а я сказала бабушке. Бабушка мне говорит: «Как бегаешь по улице, забеги домой, посмотри, должно быть две палочки, значит 11 часов». И к 11 часам я иду, а она уже с пакетами меня встречает. Мы с бабушкой поедим, попьём, что остаётся, кормим улицу, девчонок. Так было: и бабушку накормлю, и сама наемся, и улицу накормлю. Всё так два года шло, потом у маманьки был выходной день, и я не пришла, и она кончила приходить. Что за женщина, я не знаю. Выглядела она, как все. Маманька так и не знала, что какая-то бабушка нас кормила.

А как Вы вообще впитали веру? Можно сказать, с молоком матери? Как Вы узнали о Христе, о Церкви?

Говорю воистину, аминь, точно говорю, я сама не знаю. Маманька ходила в церковь, но только «Господи помилуй», и всё. Ну, хоть бы она меня научила молиться.

А Вы её просили Вас научить?

Нет, я ещё маленькая была, мне лет шесть-семь было, не больше, я ещё под стол пешком ходила. Маманька уходит и говорит: «Манюшка, чтобы ты на ночь ложилась и читала молитву». – «Какую?» Ну, хоть бы она сказала там «Святый Божий, Святый Крепкий…» Нет. Она говорит: «Ангел Божий Хранитель, приходи ночевать к маме на работу. Мамка в ночь работает. Ангел Божий, приходи ночевать к папе, папа на войне воюет. Ангел Божий, приходи к тому-то». К кому перечисляет, к той же бабушке там, к прабабушке. И что вы думаете, ребята? Говорю во славу Божию, вот даже крещусь вам. Я всё просила-просила, ложусь спать, а ложилась всегда с краюшку. Откуда ни возьмись подходит ко мне Ангел. Подходит Ангел. Вижу, он стоит не прямо, а в профиль так стоит. Вижу крылья и вижу вот такая коса. И коса вот так вот вся локонами, локонами. И этот Ангел вот так вот меня гладит, гладит, гладит меня. А я его схватила за руку, схватила (а мы с бабушкой лежим вместе) и бабушке: «Ба!» Она: «Чё?» – «Ба! Ба, тут девочка какая-то стоит». Она: «Да чё ты, какая девочка?» – «Ба, дай мне свою руку-то». Она мне даёт руку, говорю: «Ба, ну чё ты, не чувствуешь, что ли? Ну а где твоя вторая-то рука?» Она мне даёт вторую руку. Даёт две руки. Я говорю: «Ба. Ничего не понимаю. Ну, давай тогда я ногу твою дам». Она: «Отстань ты от меня, какую-то ногу ещё спрашиваешь. Давай свет зажжём». Зажгли свет, так никого не осталось. Всё, я ушла на кровать. После этого говорю: «Бабушка, я умней тебя. Я буду к стенке ложиться, а ты ложись с краю. Пусть к тебе подходит, пусть тебя гладит. Знаешь, как страшно?» Она: «Ну чего болтаешь, бормочешь, ну тебя». Ей не до чего было.

А какое у Вас образование было?

Семь классов, восьмой – коридор[6], дальше не дали. Сказали, потому что богомолка. Я была враг народа. В школе надо мной издевались. Нарисуют меня монашкой, выгонят. А раз выгнали меня, завуч идёт и говорит: «Девочка, ну что такое? Как на тебя ни посмотрю, всё тебя выгоняют».

Мы с ребятами играли в «царь земли» или в «расшибок»[7]: деньги возьмём, кидаем, потом пальцы растопырим, если так вот дотянусь, значит, я 10 копеек выиграла. А если не дотянусь, значит нет мне. Другому кому достанется.

В школе прямо невозможно издевались, как только хотели. Вот представьте, я пошла с 8 лет в школу. Было мне, наверное, лет 9-10, учительница, – ну я ребёнок, – ну как взять меня вот так вот за шиворот? По всему коридору вела, привела меня в туалет, срывает с меня крест и при мне бросает крест в этот самый туалет. А я была отчаянная. Я в неё вцепилась, у неё ожерелье, такие бусы. Я как вцепилась, говорю: «Я сейчас тебе тоже оборву! Ты чего делаешь?» Меня исключили за это из школы.

Потом нет и нет меня. Завуч и говорит: «У нас в СССР неучёных детей нет. Почему этого ребенка нет?» – «Выгнали её – хулиганка». Пришёл этот завуч, а маманька была строгая, маманька меня охаживала вдоль и поперёк! Благо то, что маманьки не было как раз, была бабушка. И этот завуч взял меня за руку (может, верующий был, не знаю), привёл в класс, посадил и сказал меня больше не трогать.

Но они всё равно издевались, ученики издевались, учителя. Я ответила на пятёрку. – «Забудь раз и навсегда, запомни: у тебя, международная тройка». Одна учительница мне четвёрку поставила. Она говорит: «Если она ответила на пятёрку, на четвёрку, почему я должна ставить тройку или двойку?» – «Потому что богомолка». Мне говорили: «Надевай пионерский галстук, тогда будешь отличницей, все тебе пути, куда хочешь, пожалуйста, хочешь в техникум – в техникум оформим, хочешь в институт – в институт. Откажись от Бога». Я говорю: «Не откажусь!»

А Вы одна протестовали? Или ещё кто-то, может быть, из класса? Может быть, какие-то у Вас подруги были, или все боялись?

Все боялись со мной общаться, потому что я богомолка. От меня даже в сторону бежали. Обидно, что даже взрослые были за то, чтобы со мной никто не разговаривал, потому что я богомолка, враг народа.

Вот был случай в 1950-е годы. Девочка сходила с бабушкой в церковь, кулич освятила. Потом в классе учительница вызвала её, положила на пол у стола. А ученикам говорит: «А вы по очереди бейте её, как можно сильнее. Сколько у вас есть сил, бейте». Вот они били. Хоть бы в газете это не писали, а ведь в газете написали, как они издевались, как били эту девочку! У меня где-то есть этот номер газеты. Что с ней стало, с этой девочкой? Чем там решилось?..

Я ходила с детства в Богоявленскую[8] церковь, которая не закрывалась, и сейчас она у нас самая известная. Вот в церкви раньше подойдёшь к одной иконе, к другой – все стоят кругами у икон. Кто у Николая Угодника, кто у Божией Матери, кто у какой. Может, война, может, не вернулся кто-то… Народу было много. Войти было невозможно. Бывало так, что рук не поднимешь, не помолишься, не так, как вот сейчас, вся церковь пустая. А я была хулиганка, я ноги поджимаю, и эта вся толпа меня несёт к алтарю, чтобы подойти ко кресту, а мне чтобы прокатиться [Смеётся]. И вот это для меня было великое счастье, когда я так в церковь попадала.

Иногда придём, когда свободно ещё, чего ж, дети, а в церкви, мать: «Чтоб вот так вот сидела. Устала, сиди. Только не разговаривай, ногами не болтай». Строгая была, прямо скажу. А там у нас ещё такая тоже старушка была, она нас гоняла почём зря, а мы, как только увидим её, друг дружку толкаем: «Александра идёт!» И замолкаем. Только Александра ушла, мы своё опять, кто чего. Убегаем за церковь, штандер[9] там, игрушки…

Вот придём, значит, такие сидим. Батюшка идёт, мы тоже так смирно сидим. И вдруг батюшка достаёт из кармана вот такую маленькую подушечку, конфетку, и нам даёт. А у нас такое впечатление, что нам Господь с неба даёт эту конфетку! Мы рады, бегаем, веселимся. Конфеточку нам батюшка дал, нам Боженька прислал! Сейчас шоколадные конфеты, а у нас раньше конфеты были хлеб ржаной. Возьмём и жуём. Это у нас конфетки такие были.

Ещё расскажу вам такой эпизод, он лично меня касается. У меня сердце кровью обливалось. Пришли из ссылки отец Александр Архангельский, отец Алексий и регент. А нас, детей, много в храме было. Даже самых малых, наверное, человек 15 ходило. И батюшка организовывал как бы воскресную школу. Нам регент говорит: «Пойте песню, какую хотите». У него скрипка, и он ставил нам голос: «Ты второй, ты бас, ты там такой-то». Всё поставит. Ещё потом что-то там по музыке объясняет: до-ре-ми-фа-соль. Мы рады, в тетрадки всё пишем, отвечаем. А певчие старые так восстали на нас! Пошли на нас заявили в ГОРОНО, чтобы нас разоблачить, кто где учится. Мы уже на клиросе были, нас поставили. А эти бабки… конца края нет от них. Одна бабка меня так шуганула! Благо, я за загородку удержалась, там такие приступочки каменные, а так бы насмерть! Даже люди, которые стояли в церкви, вскрикнули от ужаса, как она меня шибанула. Мне лет 13-15 было. И потом нам батюшка, отец Александр Архангельский, говорит: «Ой, девочки, мальчики, как жалко! Мне так хотелось умереть у престола Божия! Но сейчас вот эти старые пошли пожаловались на вас, и вас всех по единому будут спрашивать. Я вас очень прошу, если вас будут спрашивать, вы скажите, что вы сами просили батюшку. Скажите: “Мы уже с детства ходим в церковь, слышим, как певчие поют, мы тоже хотим, мы сами попросили…” Вы только ради Бога меня не выдавайте. Мне, – говорит, – так хочется умереть у престола. Уж, если Богу угодно, то опять в ссылку. Прошу, вас, скажите, что вы сами. Больше ничего. Какие бы вопросы вам ни задавали, только два слова: “Мы сами просили батюшку”. Всё».

Говорят нам: «Вы сами пошли?» – «Мы просили батюшку». – «Может, вас батюшка всех собирал?» – опять нас пытают. А нас уже батюшка предупредил. Короче говоря, всех нас разогнали. Одна умерла девочка, у неё на нервной почве с кишечником или с желудком что-то случилось. А другая, она закончила с золотой медалью десятый класс, её выгнали из школы, и какие-то наказания были, и она сошла с ума. До сегодняшнего дня она жива где-то в доме престарелых. Она года на два меня постарше. Она ещё жива. А одна умерла на нервной почве. Вот так над нами издевались.

И ещё всех собирали в милиции. Всех старух собирали, чтобы батюшку предавать. Нам говорили, чтобы мы следили за священниками, какой батюшка какую проповедь сказал. За это обещали нам: «Всё, что хотите, куда хотите!» – «Вот тебя раньше не принимали никуда, из школы выгнали тебя, только подпишись – и куда хочешь, поступишь». – «Нет, – всё равно никто не сдался, – Не надо нам ничего». А бабки ходили, каялись потом, говорят: «Вот мы дураки, так нагрешили!» А ведь ни днём, ни ночью покоя не было. Они в два часа ночи стучатся: «Кого сегодня застали? Какой батюшка проповедь говорил? Кто к батюшке подходил? Кто от батюшки? Что батюшка сказал?» Вот в такое время мы жили. Это так за нами следили. Это вот нам двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет было, такие молоденькие.

К маманьке тоже пришли, а она дверь закрыла: «Уходите отсюда». – «Ну, ты здесь всё про Бога!» – «Я сказала, с Богом родилась, с Богом умру, всё». – «А ты девку воспитываешь!» За мной слежка. Уже настолько мы враги народа. Соседей спрашивали, чтоб забрать: «Куда пошла? Чего сказала? Чего сделала?» И в школе, учителя, все вот так. Но я была оторви голова. Я сама, девчонка, ребят била.

Когда мне было 13 лет, поехала я в лагерь. А в лагере было испытание, там я стала тонуть. Маманька ничего не знала, она на работе была. Я в лагерь уехала, а у неё сердце разрывается на клочки. Она пошла в церковь, стояла, рыдала. Вдруг батюшка подходит и говорит: «Раба Божия, что ты так плачешь?» Она говорит: «Батюшка, я вот сама не знаю. Сердце разрывается, а от чего, я сама не пойму». Батюшка спросил, как звать, она помолилась, идёт из церкви, и ей рассказывают, что девочка её тонула.

А это страсть как я тонула! Вот надо же, наша главная в лагере ведёт нас на речку. Она меня прекрасно знает. Знает, что я в церковь хожу, что я крестик ношу, что я не отступаю. А в этот момент зачем я сняла крест? Я сняла крест и пошла в воду. Я сама даже не знаю, что во мне случилось. Нас пустили в открытую реку, раньше ставили хоть указатели: «Не заезжай, не заходи». А мы шли и не знали, что там яма, а я была крайняя, и я в эту яму попадаю.

А я читала книжку, там два мальчика, один мусульманин, другой еврей, взмолились Николаю Угоднику, и он им помог. И вот я тону и говорю: «Николай Угодник, спаси меня! Ты двух мальчиков спас – и меня спаси!» Опускаюсь на дно, и вдруг меня волна вышибает. И тут подоспели, меня на лодку забрали. Врач сказал, если бы сердце было плохое, то не выжила бы. Но сердце крепкое. Вот такой случай. А так нас в школе проверяли и сказали, что я самая здоровая, жаль, что девочка, а была бы мальчиком, можно было бы брать на подводную лодку.

В 1955 году я по улицам гуляла, никуда не брали на работу. Говорили: «Если бы ты вино пила, если бы ты из тюрьмы пришла, была бы воровка или убийца – первое место тебе, а раз богомолка – вон отсюда!» Выгнали. В школе все издевались, на работу пошла – не берут. Так что? Куда? Только к Господу Богу. Маманька на коленках стояла, по большому блату взяли меня уборщицей на фабрику-кухню[10] ЗТС. Маманька работала на ЗТС[11] кассиром, а меня взяли поломойкой. Я мыла котлы, полы и стояла на раздаче с поварами. Вот когда приходили, например, раздавать колбасу, я иду за колбасой, а мне говорят: «Иди, ты с поварами работаешь», иду к поварам, мне говорят: «Уходи отсюда. Ты уборщица, уходи к уборщицам». Гоняли с одного места на другое. Так всё время я тряслась, потому что гонение было такое – одному только Богу известно, как нас гнали. Полы мою, трясусь, сегодня-завтра, может, выгонят. Вот если ты сходила в церковь, а стоишь на очереди на квартиру, тебя вычёркивают. Так притесняли! Ой, милые мои ребятки, это трудно передать.

Мне было 16 лет. Собирает начальство круглый стол, там человек шесть сидит. И вот боролись со мной, хоть работаю поломойкой. Заведующая у нас такая была старенькая, с палочкой. А её тоже каждую пятницу вызывают. Идёт этот круглый стол, они, все эти буржуа, сидят и тоже говорят: «Откажись от Бога». – «Нет». В общем, никак не отказываюсь. Уже эта старушка говорит: «Мария, ну пожалей ты мою старость, ну как мне тяжело ходить с палочкой, ну ходи ты в церковь, только подпишись, что ты против Бога». – «Нет, Александра Петровна, нет, нет, нет». Как они ни боролись, говорят: «Бесполезно, что делать с ней, не знаем». А им задача была меня перевоспитать. Эти шесть человек уже говорят тоже: «Ходи ты в церковь сколько хочешь. Всё. Ну только подпишись». – «Ни за что не подпишусь». И тут колокол в нашей церкви ударяет. Я им говорю: «Вы слышите, колокол звонит?» – Они говорят: «Слышим». – «Меня зовёт уже на службу. Всё, я опаздываю». [Смеётся]. Они такие: «Списать её, невменяемая». Меня списали как невменяемую. Я думала, может, так это за мной и пойдёт. Но не пошло, что я невменяемая.

Здесь не получилось. На работе против Бога всё равно все шли. Одна сотрудница, я с ней ела-пила за столом, как с другом. Говорю ей: «Слушай, завтра Николай Угодник, отпусти, я сейчас вечером в церковь схожу и утром схожу. Давай сменами поменяемся». Поменялись сменами. Утром прихожу довольная, помолилась. Приходит наш директор, спрашивает: «У вас всё нормально?» А я на раздаче ещё стояла, мало того, что полы мыла. И эта моя подруга говорит: «Да, всё нормально. А Мурашова в церковь ходила, со мной сменами поменялась». – «Ну что, жалобу написала?» – «Нет, ничего». – «Позови мне её в кабинет. А у тебя дети-то есть?» – «Есть». – «А кто у тебя?» – «Мальчик». – «А ты иди за мальчиком своим смотри – вот это самое интересное, – а её – ко мне в кабинет». А та, которая предала меня, ещё смеётся, говорит: «Ступай, тебя директор вызывает».

Ну иду. Ну что, в церковь ходила, сейчас ругать будет. Ладно, мне бояться нечего, маманька за меня, и Господь со мною. Мать говорит: «Ни на минуту не оставляй, всегда проси Господа Бога». Сама она всегда почему-то в слезах была. Её вечно обижали, всегда плакала маманька. Я говорю: «Мать, что ты плачешь?» – «Да ничего, так просто слёзы текут». А сама я же понимаю, что она хныкает.

Вот, прихожу к директору. Говорю: «Любовь Васильевна, что? Ругать будете? Да, я ходила в церковь». – «Нет», – она запирает дверь. Думаю, она бить меня будет, что ли? [Смеётся]. И что вы думаете? Она бросается мне на шею, плачет, я не могу понять. Я говорю: «Любовь Васильевна, ну я, правда, ходила, я не отрицаю, правда, я ходила в церковь. Николай Угодник. Ну что со мной будете делать?» Она плачет, говорит: «Мариюшка, дорогая. Мы брошенные. Отец мой священник, – называет место, я уже забыла, как называется, где он сидит, – и нас шесть человек детей. Пять по родным, по чужим были все разбросаны, а один где, не можем найти ни в живых, ни в мёртвых. Я тебе, пока я жива, буду давать денежек, чтобы кто-то ходил, просил Господа Бога, чтобы Господь открыл, где он».

А как идёт собрание, она меня на собрании ругает, ругает, ругает. А на доске почёта первой вишу я. Все говорят: «Ничего не понимаем. Её ругают, ругают». [Смеётся]. Ей говорят: «Любовь Васильевна, Вы же на собраниях её ругаете, а почему она у Вас на доске первой висит?» – «Так она же с работой справляется». – «Так она в церковь ходит». – «А вы куда ходите? Я не могу заставить её. Куда хочет, туда идёт. Она что подневольная, что ли? Если она кого обидела, так скажите, что щей недолила, кусок хлеба лишний взяла. Так что никаких проблем нет». Ну, короче говоря, так и жила.

А до этого тоже был директор, по-моему, еврей, тоже любил меня. Он говорил: «Пускай она богомолка, пускай я неверующий, но мне нравится, что она говорит, что она в церкви была, она не скрывается. А вы вот повенчались пошли: “Ой, не говори никому”. Всё равно у нас в церкви агенты. Нам всё передают. Вы от нас ничего не скроете. А вот Мурашова мне нравится. Она мне всё говорит, как есть».

Маманька работала кассиром. Раз иду с ней на работу, идёт дядечка такой представительный, тогда были рубашки такие капроновые белые. И вдруг вот этот дядечка бросается матери на шею и плачет. Мне 20 лет было, я за 20 лет впервые вижу, как плачет мужчина. Я говорю: «Дядька, ты уходи отсюда, у меня отца нет!» А он плачет, прямо как из крана текут слёзы. Он говорит: «Деточка, дочка, ты вот ничего не знаешь… У меня восемь человек детей, восемь! Родной брат на хлебозаводе работает, крошки не дал! А твоя мать…» А она вот лапшу вешает, например, лапши два килограмма. Прибавляет, её делается побольше. Ну, пускай, сделает четыре. А у неё получится сорок четыре. Она всех накормит, всех мужиков. А гирь в то время не было, только кирпичи, вешали на кирпичах. И всё время приходили, проверяли, и всё у неё было нормально. Мать говорила: «Я не понимаю, как Господь принимал ревизию». И вот этот мужчина говорит: «Восемь человек! Все, дочка, живы, и все до сегодняшнего дня молятся!»

А дома у Вас были иконы?

О, иконы были! У нас иконы всегда были. Это сейчас где бумажные, где какие. А тогда к маманьке пришли староверы, ну, старообрядцы пришли, принесли такие старинные-престаринные иконы. Вот даже не то, что золотые, а ещё выше золота как-то называется. И говорят: «Возьми иконы, иначе на помойку наши отнесут. Наши – против Бога». Маманька эти иконы забрала. Потом узнали, что у нас такие иконы, стали нас преследовать воры, чтобы их стащить, выкрасть, стало страшно жить. К нам уже стали воры врываться: то ключ вывернут, когда жили на первом этаже, окна ломали. Но Господь не допустил. Как-то обошлось.

Я когда уезжала в Орловскую епархию, соседи сказали: «Мария, куда хочешь иконы убирай». И эти старинные иконы я погрузила на машину и отправила в Дивеево, когда только там открылся монастырь. А себе оставила простые, бумажные.

За иконами приезжало даже духовенство. Приезжал священник и просил икону Николая Угодника, она вся в золоте. А маманька говорит: «Нет, когда, умру, вы со мной в могилу её положите, а батюшке не отдавайте». А икона большая Николая Угодника! То ли уже ум за разум у неё зашёл… Вот уговаривает её батюшка, уговаривает. А она говорит: «Как сейчас отдать в церковь?» Потому что в то время уже громят церкви, закрывают, а иконы берут и продают за границу. Церковь в Летово, по-моему, раза три или четыре обирали, когда закрывали, где отец Иоанн (Крестьянкин) служил. Там тоже всё обобрали. По идее её не закрывали, как все церкви, по закону. Закрыла местная власть. А в то время, когда закрывали, бабушки многие иконы к себе по деревням растащили. А когда открыли уже в Летово, тогда все иконы стали привозить опять в церковь.

Здесь недалеко Луховицы, там были старенькие-старенькие старушки. У нас стоять в церкви Богоявленской было невозможно. На Рождество, на Крещение служба была на улице. Батюшки на улице служили, потому что в церковь не войдёшь. У нас умирали. Прямо умрёт человек, его вытаскивают. Там как зайдёшь, у нас в старой церкви тут Харалампий[12], тут – преподобный Сергий и тут лавки. И на эту лавку кладут. Умер человек. Скорую помощь вызывают, приезжают: «Всё, человек умер», – говорят.

И вот эти бабушки из Луховиц рассказывают: «И что ж вы так мучаетесь? Вы съездите в Летово[13]. Там такие два батюшки! Съездите, девки, съездите!» Поехали в Летово. А там жили матушки[14], они пришли из ссылки. А матушки были из Аносинского монастыря[15]. Их двое, две матушки были: одна просфорница[16], а другая, могу напутать[17], а другие две молодые девчонки: одна рязанская, а другая с Украины, они обе на Украине в какой монастырь пришли, не помню[18]. И вот, у матери Платониды Аносинской, когда они ещё были в Аносинском монастыре, духовник жил в Москве в квартире. Вот они с матерью Евдокией говорят: «Пойдём, проведаем батюшек». Ну и приехали в Москву, им сказали, какая улица, они идут, ничего не знают, и спрашивают: «Вы не скажете, где тут такая улица?» – «Да вот такая улица». – «А Вы не слышали, такой-то батюшка великий, к нему все ездят, Вы не подскажете?..» «Подскажем… такая улица, такой дом, такая квартира. Звоните, там три звонка, и вам откроют дверь». И эти две матушки доверились, идут, поднимаются наверх, звонят. Дверь открывают, они заходят. А там тройка. В чёрный воронок сажают их и увозят куда-то, кажется, в Азербайджан. У них там было вольное поселение. Как они говорили: «Мы там питались… И апельсины ели», мы-то раньше не знали, что такое апельсины. Это мать Платонида, мать Евдокия, мать Александра. А мать Александра куда-то плохо попала, она все лёгкие застудила. А этим двум послушницам, которые на Украине, матушка их игуменья[19] говорит: «Ну, всё, монастырь закрыли, всё уже подписали, а вам сказали разойтись, кто куда. Я благословляю, кто домой, кто, может, в церковь, куда кого примут». И вот они стоят, плачут эти две молодые послушницы. А у них там был юродивый. Они плачут, плачут, а этот юродивый говорит: «Что вы так плачете? Вы не плачьте о том, что церкви закрывают, монастыри закрывают, вы плачьте тогда, когда церкви будут открывать! Вот тут-то вы не так плачьте, а становитесь на землю и молите Господа Бога, чтобы Господь помиловал вас и спас, и помог бы вам всё это перенести! Какое будет время! Будет благолепие, но очень плохо будет».

Как у них получилось, не помню, но факт, что они приходят. И мать Платонида, и ещё их пять человек (была мать Мария, её убили в 1964 г., Пелагея, Нина), они собираются вместе. В колхозе какая-то начальница была, у неё много детей, а сидеть не с кем. Мать Платонида за детьми ходит. Потом, по-моему, здесь уже отец Иоанн (Крестьянкин) был, они покупают дом в деревне, и в этом доме все живут. Потом дом сгорел.

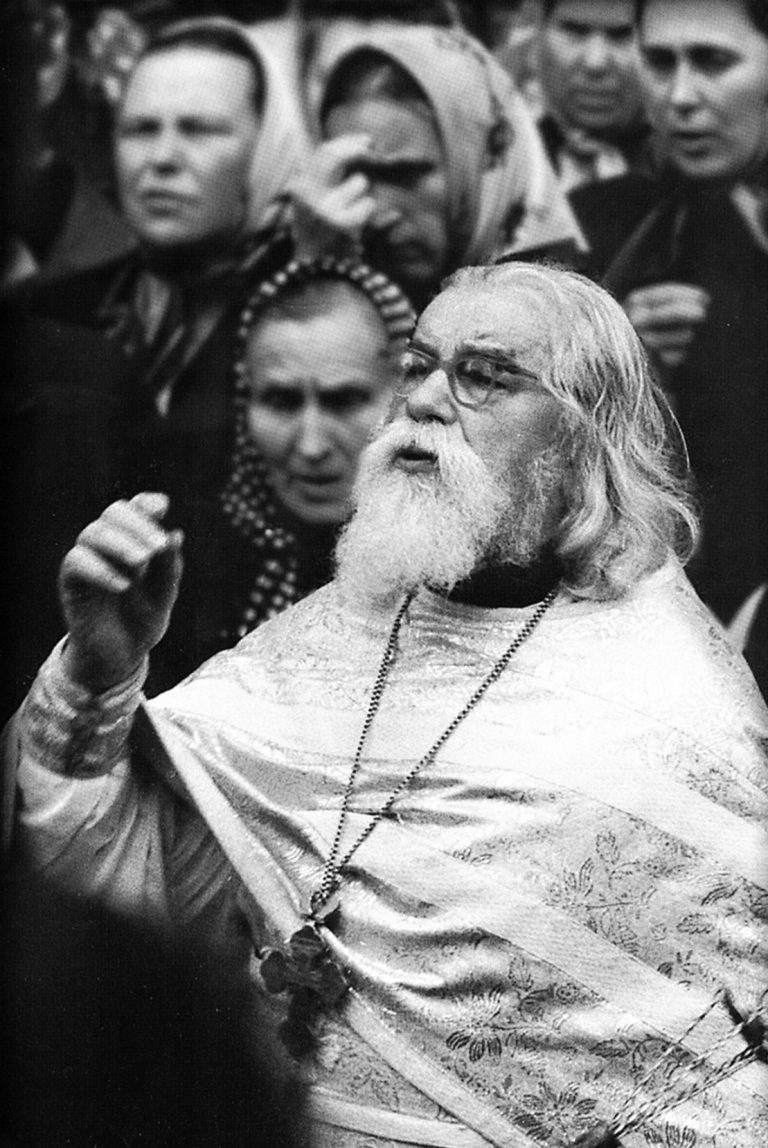

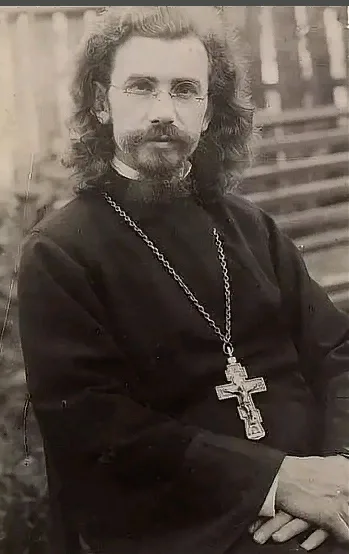

Так вот, приехали мы в Летово, там эти матушки общиной живут. А мы начинаем ездить уже к отцу Иоанну (Крестьянкину). Он нас принял.

Мы пришли, когда они как раз уже при церкви жить стали. Они старенькие уже, а мы маленькие. Они говорят: «Ой, девочки, каких нам батюшек прислали! Ой, если бы вы только знали! Праздничные батюшки-то у нас!» Мы говорим: «А чего это такое? Какие праздничные?» – «Ой, вот узнаете, как служат батюшки!»

Я видела, отца Иоанна (Крестьянкина) когда он проходил, он так вот летел[20]. У него вечно облачение вот так! Облачение? Ужас какой! Это сейчас всё золотое. А там холщовое, вот как мешки такие, куда насыпают картошку. Вот эти самые мешки – это у них было облачение. А вот когда мы были детьми, ленточки вплетали в косы, и у него такая нашита. Голубая – значит праздник Матери Божией, если зелёная полоса – значит преподобного, если красная – значит мученика. Вот на этом на холсте, на мешках, только эти ленточки. Стёкла все разбитые, никаких нет. Пол весь раскрошенный. Как цистерны ездят по железной дороге, вот такие были печки. Ничего не было, денег не было. Отец Иоанн (Крестьянкин) благословлял так: вот я пришла, взяла свечку, и вот свечки собирали, они не все сгорали, две-три из этих свечей набирали и за эти свечи ходили купить масло, муку, стёкла вставить. Красили вечно, брали в канистрах краску и красили[21]. И та церковь была зимняя и летняя. Она хоть и маленькая, но вот такая.

Был праздник Успения Божией Матери. Батюшка выходит из алтаря, выносит плащаницу Божией Матери, как сейчас я помню, одна как заорёт! И у нас так же в Коломне, то же самое. Как Плащаницу Спасителя выносят, орут по-бешеному!

Отец Иоанн замер, держит её над собой и говорит: «Я дальше не пойду, пока не прекратится этот ор». Опять: «Я говорю, не пойду. Ночь буду стоять, не пойду». Тут же тишина, тишина гробовая. Прошли, обошли, всё как положено до последней минуты.

Батюшка настолько любил светилен «Апостоли от конец совокупльшеся зде…». Ну, пение, если вам сказать, это необыкновенное, необыкновенное! У них были очень хорошие голоса! Они вдвоём пели так, что душа с тела выходит! Бывало, что батюшки стояли, даже слёзы вытирали. Очень пели хорошо. Думаю, самый безбожник и тот, наверное, заплачет, зарыдает.

Мне, наверное, двадцати лет было. Ну, молоденькая, совсем молоденькая. На работу надо идти. Я говорю батюшке, отцу Иоанну. Он говорит: «Нет, нет. Вечером плащаница будет. Останься, Марьюшка». – «Батюшка, как же, завтра на работу». – «Ничего». Я говорю: «Батюшка, и мама будет ждать». – «Оставайся». Я говорю: «Батюшка, мама будет ругаться». – «А папа разве не будет беспокоиться?» – он это на себя. А я говорю: «Батюшка, а у меня папы-то нету, у меня папа на войне погиб». – «А я тебе что, не папа? Ты мне тоже дочка!» И вот так вот я стала его дочкой. Как горе, как беда, в Псково-Печерский, на поезд – и к нему, к батюшке. Стали к нему ездить всё выполнять. Если какая беда – всё к батюшке.

А я вот грешница, злопамятная. Каюсь вам. Господи, прости! Еду я из церкви, большой праздник был, двунадесятый. Всё переполнено, едем в трамвае. Подходит человек шесть ребят, схватывают меня, а там полный трамвай людей, меня бьют и по голове, и по ногам, и по рукам. Меня колотили не знаю как! Хоть бы один человек сказал: «Прекратите!» Лишь только кондуктор остановила трамвай, сказала водителю: «Останови». Говорит: «Дальше не поедем, выходите». А как раз раньше в Голутвине была милиция. А мы ехали, где переезд. И говорит: «Сейчас трамвай дальше не пойдёт». И свисток у неё: «Уходите, сейчас я свистну, сейчас милицию вызову». Они ушли, но сказали: «Всё равно мы тебя припомним. Всё равно прибьём!» И таких случаев очень много было. Мне так было обидно, как они меня били, я вся в синяках, как было больно! Но когда я вышла, у меня не та была боль, что меня били, мне было обидно, что никто не заступился, я рыдала всю дорогу шла. А маманьке как скажу? Я её боялась. Потому что скажу ей, а она ответит, что сама виновата. Потому что я на самом деле была такая хулиганка!

Вот тоже еду уже из Летова. Теперь пять человек подходят ко мне. И тоже эти, самые главные воры: «Мы тебя не отпустим. Пойдёшь с нами. Нам нужна». Значит, я у них буду работать на кухне, буду им похлёбку варить. Как я взмолилась: «Матерь Божия!» А у меня была такая молитва всегда «Взбранной Воеводе» везде читала. Как нападали, это ужас!

Приехали однажды на соборование, батюшка отец Иоанн (Крестьянкин) сам не свой, его вот так вот трясёт. Духом не падает, но видно. Оказывается, в эту ночь его душили. Вот такие накидки, как у меня сейчас на кровати, батюшке в рот засунули[22].

А у батюшки отца Иоанна (владыки Глеба), он был в Москве в это время, стащили отцов крест, Евангелие, он плакал сильно, очень горевал. Это у него было от родителей, шло так давно по духовной линии, по родственному древу. И лампадку разбили, она была, как раньше хрустальные стаканы были. И он говорит: «Мне дорого то, что память родителей».

Они там дом построили. А там была такая хилая старенькая-старенькая развалюха, крестилка. Там уж и жить-то было невозможно, ну жили, а потом построили этот дом. И в этом доме как раз отец Иоанн (Крестьянкин) тоже жил. Его сломали, но очень все горюют, потому что, говорят, хоть батюшкино бы осталось что-то. Сейчас новый построили. И вот в это время заходит эта самая банда. Батюшка всё с ними по духовной линии. А они его звали очкарик. Он говорит им: «Ребятки, побойтесь Бога». Ну, всё, всё по-Божиему.

А мы только что приехали, и мы даже понятия не имели, что соборование есть, я только узнала в 1960 году, батюшка объявил, что соборование будет. Ну, мы пособоровались. Потом он пришёл в себя и говорит, то ли «Господь меня посетил», то ли «милость Господня меня посетила». Ну, конечно, он всё упование на Матерь Божию, на Господа возлагает.

Потом 1961 год, меняются деньги. А муки-то нету. Я работала на фабрике-кухне, маманьке говорю: «Батюшка просит муки. Служить не на чем». Это же самое говорю завпроизводства. – «А просит сколько? Много не могу дать». Ну килограмм по 10 давала. А надо идти через проходные, там охрана стоит. Если остановят, с работы снимут. Скажут: «Ты живот себе делай, горб себе делай, проходи». А мы бесплатно накормим эту охрану, и нас пропускают. Пусть я иду с животом, как беременная. И вот мы так возили муку.

А потом не знаю, кто привёз бочку масла. Вот тут отец Иоанн, конечно, полжизни потерял! За ним уполномоченный следит, так как он ссыльный. А когда он пришёл из ссылки, был Патриарх Пимен, он сказал: «Я бы тебя оставил в Троице-Сергиевой лавре, но ты такой почитаемый!» К нему московские ездили, когда он служил. Ну, короче говоря, за масло могли посадить. В общем, отец Иоанн говорит: «Давайте бочку». Там овраг рядом, они свалили, масло вылили, бочку откатили. На самом деле, в ночь пришли проверять. Никакого масла нет, ничего не нашли. Батюшка продолжает дальше служить. Уполномоченные говорят: «Откуда таких попов только послали? Всё служат и служат, служат и служат!» Они начинали служить в семь, хоть один батюшка, хоть другой. Мы с поезда сойдём, только заходим – уже девять часов. И вот только и слышим: «Помяни, Господи, душу усопшую… Спаси, Господи…». И вот это два часа, с семи до девяти часов он записочки эти читает! Одна я, наверное, пятьсот штук привозила. Потому что все знали, что я богомолка. Мне и на работу приносили.

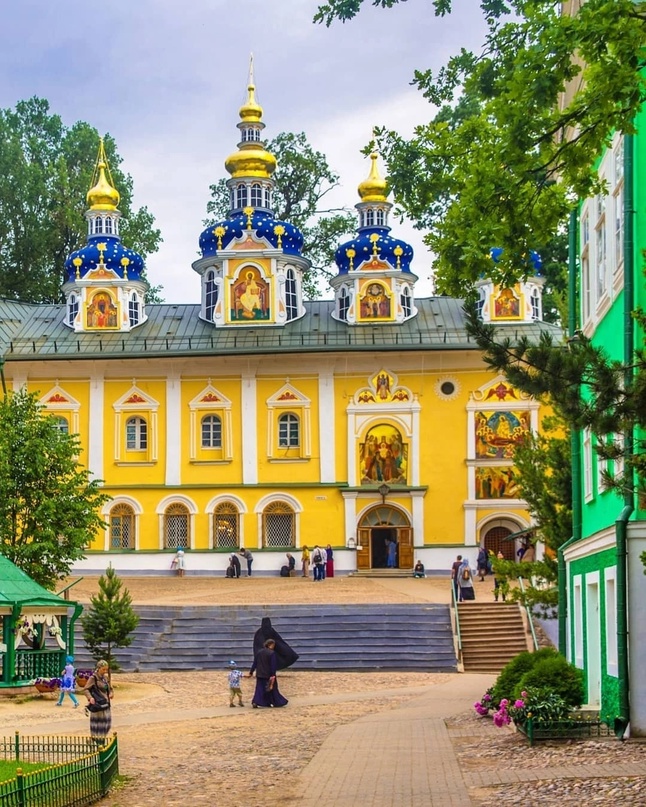

И вот, в 1961 году меняют деньги. Мать вообще такая Божия была. Она говорит: «Манюшка, в Летово все стёкла перебиты, так жалко!» А у нас было по бедности 50 рублей, грош цена им, этим деньгам-то. «Ты поедешь – отдай батюшке. На церковь отдашь». Я приезжаю к батюшке. Говорю: «Батюшка, вот маманька, говорит, деньги как раз сейчас меняются. И прислала вот эти самые деньги Вам. Ваше право, куда хотите». Он говорит: «Деньги не возьму, Мариюшка. Деньги возьми себе». И, по-моему, ещё сам что-то мне дал, не помню, здесь могу ошибиться. И говорит: «Поезжай в Печоры, я тебя благословляю». Это я только в первый раз окунулась, что такое Печоры. Отец Иоанн уже там договорился, там примут, всё нормально. Даёт адрес, куда приехать, к каким батюшкам обратиться, там, по-моему, был отец Симеон[23], даже сейчас в Печорах, мощи его.

Он был тогда жив?

Жив! Жив! Там столько было прозорливых! Из ссылок столько батюшек!

Потом батюшку, отца Иоанна, перевели в Некрасовку. Там уполномоченный говорит: «Всё! Невозможно! Каких-то старообрядцев прислали, они всё служат и служат, конца края нету». А мы приедем в девять, а уезжали в четыре. И там деревенские хорошие женщины были, они и хлеба дадут, и селёдки, нас накормят, напоят. Не было ничего в 1960-х годах, плохой был такой период жизни.

И вот сидит батюшка с утра до вечера, а там керосинка, ему принесли что-то сварить себе. А он сидит, не знает, как варить. Пришли к нему, говорят: «Батюшка, ты поел?» – «Нет, не поел». – «А чего?» – «Да я не знаю, как пользоваться-то». Ну что такое керосинка, он даже не понимает!

И потом уже Патриарх сказал ему: «Я лучше тебя подальше отправлю, в Печоры, иначе всё равно тебя здесь будут преследовать». Но на самом деле, даже в Печорах всё равно за ним большая была слежка, и уполномоченные следили, и предатели. И вот так его отправили [24]. Мы плачем, рыдаем, говорим: «Батюшка, как жалко!» – «Не плачьте, вы в Печоры к нам приезжайте!»

Ну, потом опять к батюшке стали ездить, как его перевели. Вот приехали в Печоры, а у нас в Летове одна слепенькая такая была. Она, правда, и печку топила, и котлы. Дома дровами там топятся и углём. Углём мы не знаем, как топить, она дрова подкидывает, да и всё. Вот отец Иоанн Аверин говорит: «Не брать лишних дров». А мы лукавые, с детства лукавые! Мать била, бывало, колотила. Всё время матери врала. Она потом скажет: «Ну, ты мне скажи правду». – «Как я скажу правду? Сейчас скажу правду, ты меня бить будешь». А если навру, она узнает, она мне даст и за то, что вру, и за то, что провинилась – это вот такое наказание. И вот батюшка в деревню уезжает, мы наворуем дров-то. Он сейчас годов пятьдесят там служит, отец Иоанн. Приезжаем в Печоры, говорим: «Батюшка, мы такие грешные, нас батюшка ругает, говорит, дрова беречь, потому что дров нет». Ну церковь только что открыли, бедные все. Он говорит: «Мало – берите». А мы говорим: «Батюшка, берём лукавые». Я говорю: «Батюшка, там же слепенькая, она же старше нас, ей же холодно». А сами мёрзнем, сама тоже мёрзну, а на слепенькую всё валю! Все виноваты, только не я! Батюшка: «Чего ж?» – «Я грешная». Отец Иоанн обнял нас вот так вот двоих, за голову взял и говорит: «Ладно, вы воровать там воруйте, а каяться приезжайте ко мне, в Печоры. В Печоры приезжайте!» Сам засмеялся, но он прав, чуть чего, всё к нему. Ну, куда? Нашим, если скажешь, ругать будут. Всё не так, да не эдак. А тут покаемся приедем. Никогда без конфет нас не отпускает, всегда нам чего-нибудь даст. Письма нам из Псково-Печерского монастыря присылал, поздравлял нас всех.

Вот, приезжаю я, может, второй или третий раз. Приезжаю к нему в монастырь с девками. Девки наши такие все разукрашенные уже стали, лет может по восемнадцать, по двадцать, такие наряженные. А я беднота, беднота, а за девками тянусь. Помню, купила красный платок и красную сумку. Вот батюшка, отец Иоанн, выходит из алтаря: «Мариюшка, ты что? Ты что? Я тебя не узнаю!» Я говорю: «А что?» – «Чтобы в последний раз надела этот платок! И ещё сумку! Мариюшка! Всё, чтобы я у тебя такого не видел!» Я говорю: «Батюшка, а что ж так? А как же тогда? Я говорю, у девок-то…» – «А у тебя чтобы не было». – «Батюшка, ну а как же мне быть? А что же мне-то носить?» – «Сапог чёрный, сапог белый! И забудь. Всё». Я говорю: «Не поеду больше к нему! Что это батюшка заставляет? Девкам ничего не говорит. Всем всё раздаёт». Когда уже мы выросли, кто разъехался, кто замуж вышел, было так: даст батюшка девке куклу, значит, девка родилась, даст машинку, значит, мальчик родился. А мне вот так: нет тебе ничего. И всё. Один сапог чёрный, другой белый… Ладно, всё, ревела, матери говорю: «Не поеду я больше. Не буду больше к нему ездить! Девкам ничего не говорит: и сумку возьмут, и пальто наденут, и платок – ничего. А мне вот только!» И вот мне равняется лет двадцать пять уже, ну и я всё там. Где горе, где беда – всё к батюшке.

Вот я приехала к батюшке, он без конфет никогда не отпустит, ну и я тоже что-то привезла ему. Сели, а он говорит: «Сейчас пойду на трапезу, а потом я приду опять, посидим, поговорим». Я говорю: «Батюшка, как хорошо! Вот сейчас пошли, что там подали, трапеза, сколько хотите, молитесь, сколько хотите лежите, отдыхаете». А он говорит: «Эх ты, Мариюшка, ничего ты не знаешь. Так-то всё хорошо, а молитва ушла! Какая была там молитва, и какая сейчас, всё ушло». Это про ссылку он.

Когда он был в ссылке, их выпускали на прогулку только на 10 минут. И вот он, рассказывал: «Я вышел, только поднял глаза к небу: “Господи!”, – а тот, что с револьвером и говорит: “Номер такой-то, опусти глаза вниз, иначе штык в бок!” Я глаза опустил, говорю: “Господи, помоги!” Голову опустил, и всё». Это он раньше рассказывал.

К нему в лагерь приезжали из Москвы, где он раньше служил, он в церкви Преображения, что ли служил, приезжали к нему москвичи и привезли свежие огурцы. Вот они съели огурцы. Заходят эти, которые с ним в лагере сидят в бараке, и говорят: «Так, свежими огурцами пахнет. Ну-ка, кто ел? Дышите! Вот сейчас и попадёт! Кто это сам ел? Нет такого закона! Нужно делиться! Кто сейчас будет дышать огурцом, прибьём!» И вот батюшка взмолился Богу: «Помоги, Господи!» Всё равно заставили его дышать. Ну, ничего, Господь отвёл. Не знаю, правда или нет. У них позже рассказывали в тюрьме какому-то парню, что-то принесли, то ли он красную икру съел один. И тогда он застрелился, потому что они очень издевались над ним.

Потом ещё рассказывали, что батюшка велел привезти в следующий раз белую тряпочку. А он вообще чистоплотный. Вот говорит: «А то на пне, неудобно, а то тряпочку постелем». Для какой цели, не знаю. То ли они молились, то ли службу какую совершали. Вот просил привезти белую тряпочку. Это москвичи рассказывали.

Когда из лагеря приехал к нему тоже священник, я поняла, что они плакали. Этот батюшка в телогрейке, шапка на нём какая-то с номером. Вот они обнимались, я поняла, что плакали. И когда мы сидели за столом, они говорили, что придёт такое время, откроют храмы, очень хорошо будет. Такое великолепие будет, церкви будут открываться. – «Но, – говорят, – попомните, что народу будет мало ходить в церковь». А я говорю: «Батюшка, да руку не высунешь!» А он говорит: «Деточка, миленькая, а вот я умру, а ты меня вспомнишь. Все церкви откроют, позолотят, и всё. Но веры уже не будет».

Приезжаю в другой раз в Печоры. Он говорит: «Мариюшка, у меня с тобой серьёзный вопрос. Вон там лавочка, я туда приду, и мы с тобой посидим. И мы с тобой будем решать очень важный вопрос». Я думаю, что такое? Выходит батюшка, приходит на лавку, говорит: «Так, Мария, вот я теперь тебе задаю вопрос. Ты замуж будешь выходить или нет?» – «Не знаю, батюшка». – «Ты мне скажи, да или нет?» – «Не знаю, батюшка. Я поеду к маманьке, спрошу». – «Нет, а я? А папанька тебе на что? Вот тебя папанька спрашивает. Как ты? Выйдешь замуж или нет?» – «Не знаю». – «Я тебя, – говорит, – не отпускаю. Ни домой, никуда. И вот с этой с лавки не отпускаю. Говори». А я лукавая, лукавая. Замуж хочу. Хочу замуж-то. А сказать стыдно. Он из ссылки пришёл. Он девственник. Как я ему скажу, что я замуж хочу? Я говорю: «Нет, батюшка. Не пойду замуж. Не пойду». – «Так, всё. Хорошо». То ли точку ставим, забыла, как он сказал. «Всё. Значит, замуж не пойдёшь». – «Нет. Батюшка, а вот интересно, а если бы я Вам сказала, что я замуж хочу?» – «Ну и что, глупенькая? Я бы стал молиться, чтобы Господь тебе хорошего человека послал. Молиться стал бы, чтобы были у тебя детки хорошие, чтобы они были на пользу Родины». Я говорю: «Батюшка, а теперь я согласна замуж!» [Смеётся]. – «Всё, – говорит, – Мария. Всё, запомни раз и навсегда. Теперь молюсь, попомни меня. Трудный это будет путь тебе. Но буду молиться до конца». Это вот его слова. Да и никто не взял. Вековешка. Никто замуж не взял, страшная, богомольная.

И потом отец Иоанн мне говорит: «А когда будешь монашкой, одежда у тебя должна быть, чтобы каждый прошёл, обтёр ноги об твою одежду». Чтобы никаких нарядов, чтобы чётки на мне без украшений были. И моя одежда вся иноческая, монашеская – чтобы люди прошли, ноги обтёрли. Это он мне так сказал. И ещё говорит: «А когда будешь в монастыре, мало ли, с игуменьей не поладите, то ни одного слова в оправдание, ни одного слова! Запомни. Только три слова: “Матушка, простите, благословите и помолитесь”. Поняла? Повтори». Такие слова.

А расскажите, как окормлялись у старца болящего Дмитрия[25], который жил в Песках?

А это мы все ходили туда. А он нам всегда говорил: «Что пришли? Замуж не выходили? И чем гордятся, они замуж не выходили! Что хотят пьют, когда хотят ложатся спать, отдыхать. Хотят, пошли в сад гулять. Вот если бы вы замуж выходили, да детей бы нарожали, да к Богу их привели бы. Вот это было бы дело!» Ну вот, это про Димитрия.

Я говорю, если бы такие люди рядом были, не было бы никаких проблем, пошёл бы, всё разрешил. Два-три слова. Уже сами не жили, как батюшка скажет – всё. Слово – закон. Сейчас одно, другое, пошёл бы спросил бы, а не у кого. Один говорит одно, другой иное. А как на Афоне говорят: «Когда один батюшка говорит так, а другой говорит батюшка по-другому, разные ответы, значит, воли Божией нет. А если один сказал так, и второй батюшка сказал так – это есть воля Божия. Значит, делай так». И нас тоже так учили.

Вот у меня маманька болела. Анализы все отличные, ничего, а голова болит. Мне подсказали: «Что ты мучаешься? Поезжай в Пюхтицы, там мать Екатерина[26]. Сейчас её прославили. Екатерина Пюхтицкая. К матери Екатерине нас пришло человек 15. Я посмотрела, она говорит: «Только одна пришла ко мне с верой. Одна, только пришла». Вот на меня показывает, что я пришла с верой. А я пришла, думаю, маманька лежит в больнице. А в больнице говорят, что анализы все хорошие, нужно взять пункцию. А мне говорят: «Не бери, не соглашайся, потому что у тебя родных никого нет, ходить будет некому. Не соглашайся на это». А я сижу, окаянная, чуть-чуть не плачу, но уже такая, насупленная. Говорю про себя: «Колдуют теперь, заколдовали мать мою». Я ей ни одного слова не сказала. Она говорит: «Глупая! о чём ты думаешь? Ничего её не заколдовали. Им поставили такую машинку, а не заземлили её, и ток у неё остался в голове. Никакие таблетки не давай. Никуда её не вози, от этого она умрёт. Тридцать пять лет она проживёт!» И говорит: «Она спасётся! Ой, если б ты только знала, какая твоя мама! Ой, какие она цветы насажала!» И приехала тоже женщина. А она ей: «А ты уходи, – говорит, – я не могу, её сейчас змеи загрызут. Отведите её». Решили спросить. Звать её, как я запомнила, Лариса. Такая хорошая женщина, мы с ней разговаривали. Говорю: «Ларис, что у тебя случилось?» – «Девки, вы-то ничего не знаете, я 13 абортов сделала». Вот она лежит. Та ничего не говорила, и эта тоже ничего не говорила. А на тебе, пожалуйста. А я ещё сижу и думаю: «Кто чего, а я беднота». Все, кто чего везёт матушке этой. А я пачку сахара взяла. Ну, может, конфеты какие-нибудь десяток. А дать мне больше ей нечего. Я сижу так. Она начала всем раздавать, кому чего. Я горюю, мне нечего дать. Сижу, опять не говорю ей ничего. Думаю: «Ну хоть мне чего-нибудь дала бы. Ну вот мусор замела бы, дала бы мне. Всё равно как реликвию берегла бы». Она мне говорит: «А тебе ничего не надо! У тебя всё есть. Но, – говорит, – всё время ходи в церковь не оставляй. Тебя Матерь Божия защитит». Это её слова. Это вот она мне сказала.

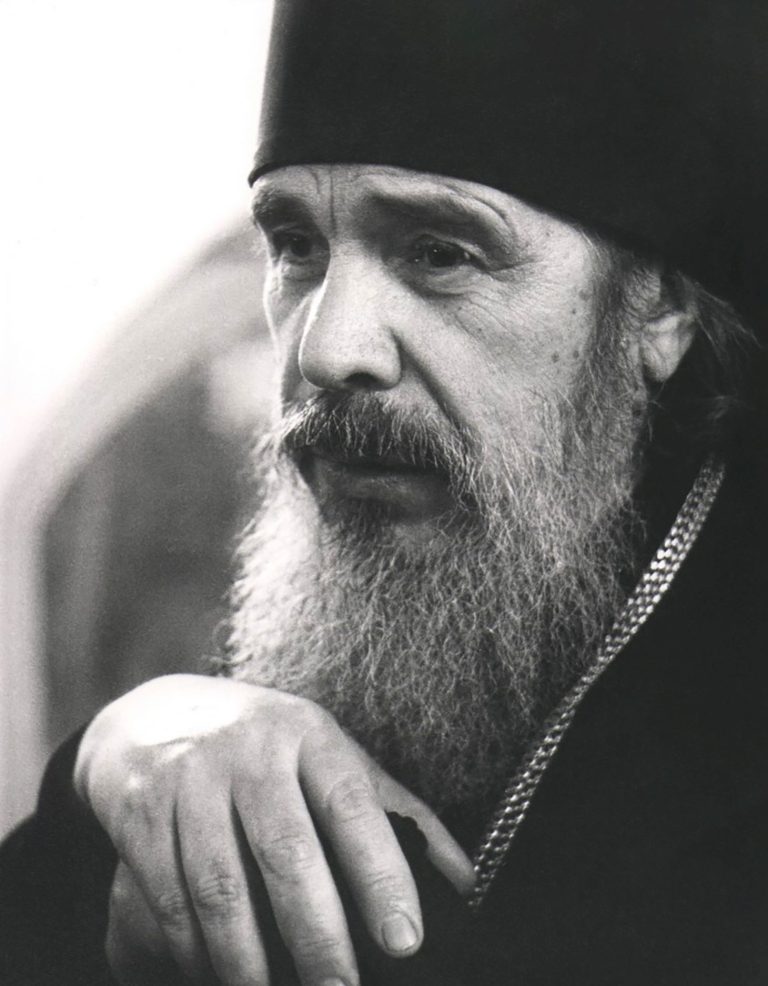

Владыка Глеб (Смирнов) служил в Летово с отцом Иоанном (Крестьянкиным). Они вдвоём служили. У нас был отец Иван большой, это владыка Глеб, и маленький – отец Иоанн (Крестьянкин). Когда владыку Глеба перевели в Рязань, в собор, он пришёл не в семь часов к службе, а к пяти часам. А монашки вышли и говорят: «Какого чудака прислали! Служба в семь часов, а он в пять часов пришёл, говорит, надо просфоры вынимать». Не понимают, что такое.

У владыки Глеба отец священник[27], брат[28] тоже священник. Он подавал документы, искал, где его брат, и где отец. И ему сказали: «Отец всё время молчал, а брат был такой яростный против власти!» А до этого отец брату говорил (Николай его звали): «Николай, придут такие времена, церкви откроют, ну и ты тогда пойдёшь». – «Я хочу сейчас священником». И там, вроде, митрополит Иувеналий[29] был Рязанский и Касимовский. И даже у самого владыки, когда во иерея хиротония проходила, были слёзы. И вся Рязань плакала. Он только приступил, мимо дома проехал, так больше и не вернулся.

Какие-то есть сведения, что владыкин отец и Патриарх Пимен где-то вместе сидели там, куда ссылали всё духовенство. Они очень дружили, ездили друг к другу. У владыки очень был хороший голос, и у Патриарха Пимена тоже хороший голос. И вот когда они собираются, поют. У владыки Глеба, как он говорил, весь род, все родичи собирались, пели всё духовное. А брата его Павла выгоняют, говорят: «Ты нам мешаешь, слуха нет». Он расплачется, где картошка в огороде идёт, там садится и вот там один поёт, поёт, распевает. Отец его идёт, говорит ему: «Павлушка, будешь хорошо петь!» В последнее время он служил в Рязани протодиаконом. У него тоже голос, всё хорошо, всё нормально. Он там и умер, похоронили его в Летове, этого протодиакона Павла.

С владыкой Симоном (Новиковым)[30] мы были друзья. В Летове в храме бессребреников Космы и Дамиана, был праздник престольный. Только всё начинало восстанавливаться. Туда съехалось всё духовенство, ждут с нетерпением владыку Симона, беспокоятся. А Мария Евгеньевна работала в Рязанской епархии, кажется, бухгалтером. Отец Иоанн (владыка Глеб) её вызывает: «Ты должна его встретить, провести». А получилось так, что он объясняет дорогу, как доехать, а она взяла и по-своему перевернула дорогу. А по-другому проехать там невозможно, одни сугробы, и вообще дорога плохая. Мы ходили лесом. Вот он её вызывает и спрашивает: «Ну что, сказала шофёру, как ехать, какой дорогой?» Она говорит: «Сказала». Он говорит: «Да ты что? Я же уже позвонил, сказал другой дорогой ехать!» Расстроился, разбушевался. Вот, его встречать никто не идёт, а он не по той дороге мог поехать. Думает, кого посылать. А я там самая молодая. Он мне говорит: «Беги быстрее, там перекрёсток, надо задержать, иначе сейчас владыка Симон развернётся». Я бегу его перехватить и сказать, что приедет лошадь и ему надо с машины на лошадь в телегу пересесть, потому что на машине не проехать, дорога плохая. Бегу, а мне жарко, жар у меня, а на улице холодно, ноябрь месяц, какая-то бабушка идёт, пальто осеннее на мне было, я его с себя снимаю и говорю: «Бабушка, ты сейчас придёшь в церковь, там где-нибудь его положи, я приду, возьму». Владыка Симон сидит в машине в окошко смотрит, не знает, как проехать дальше. Видит, я бегу (а там недалеко дурдом). Мне сам владыка Симон после рассказывал: «Я смотрю, какая-то из дурдома бежит!» Я прибегаю, вся запыхалась: «Ой, владыка, дорогу перепутали. Сейчас Вы сидите на месте, стойте, никуда не уезжайте. Сейчас лошадь придёт, она Вас заберёт. У лошади, у лошади… У лошади колесо отвалилось, сейчас починят. Вы сидите». – А он рассмеялся и с таким акцентом на «о», он ярославец, говорит: «Хо-ро-шо, хорошо, не беспокойся. Значит, у лошади колесо отвалилось?» – «Да, да, да, да. Вы сидите». Прибегаю такая радостная к батюшке: «Мария, какие дела? Ты встретила владыку? Что сказала?» – «Всё, я их застала, передала, владыка приедет! Я сказала, что у лошади колесо отвалилось, сейчас приедут». А там эти все отцы так рассмеялись! Говорят: «Что, у лошади колесо отвалилось? А у телеги нога сломана?»

Как я приезжала в Рязань, владыка Симон к себе приглашал. На Рождество, бывало, приедем. В епархии в Рязани были птицы то ли канарейки, то ли попугаи, они так пели! А владыка говорил: «Ну, ясно, Летово приехало!» Чуть что, мы к нему ездили, чаю напьёмся! Так хорошо!

В 1976 году владыка Глеб был назначен на Орловскую кафедру. Ему нужен был помощник по хозяйству. И вот владыка Симон говорит владыке Глебу: «Слушай, бери кого хочешь, но чтобы был у тебя свой человек в епархии. Любого бери». Мне его слова передаёт владыка Глеб. Московских, которые ездили к владыке и к батюшке в Летово, очень много знакомых, но никто ехать с ним не соглашается. Ну а я – поломойка! Ну как ехать? Мне 38 лет было. Он подходит, говорит: «Мария, может, ты поедешь?» Я говорю: «Не-не-не, я пойду маманьку спрошу. Как маманька». Я прихожу, а маманьке уже 70 годов. Я говорю: «Ма, владыка говорит, что ехать-то некому, предлагает мне. Я не знаю, как ты меня благословишь?» – «Как? Разве можно отказываться? Ты знаешь, что такое владыка? Это апостол! Божия воля, он по-Божиему апостол. Поезжай!» Вот я орала! Я залезла под лестницу! Я думала, она мне сейчас скажет: «Нет, конечно, родных никого нет, я старенькая. А кто за мной будет ходить?» Я не показываю ей вида, наревелась от души под лестницей. Потом прихожу, думаю, ну, может, сейчас с неё сойдёт? Я говорю: «Ма, ну я уеду. А кто ж с тобой будет?» – «Матерь Божия меня не оставит. Мария, я благословляю ехать, только и всего». Ну, что остаётся делать? В общем, я отработала 10 лет в епархии у владыки Глеба (Смирнова), стала ухаживать за владыкой. Владыка Глеб Орловский и Брянский.

Я его, вроде как, выручила, что с ним поехала: ни Москва, ни Рязань, ни Казань, никто не соглашался. Согласилась, еду. Руки трясутся, ноги трясутся. Ну, доехали с владыкой, выходим из машины. Владыка говорит: «Мария, принеси воды. Пить хочу всю дорогу. Жара. Принеси попить». Я несу воду, а она у меня прыгает вот так вот. – Он мне: «Чего у тебя руки трясутся?» – «Да я Вас боюсь», – я говорю. Он спрашивает: «А я чего, кусаюсь?» – «Всё равно боюсь. Я поломойка, Вы архиерей». – «Ну, я же такой же человек, к тебе девчонки ходят, в церковь ходишь со всеми, ну ты всем когда подаёшь, трясёшься?» – «Нет, никогда не трясусь, а Вас боюсь, всё, боюсь, владыка». – Он говорит: «Вот глупенькая». А потом, нужно делать рыбу, я не успеваю. На фабрике-кухне с маманькой работаем вместе вдвоём, поели там, дома пришли, чаю попили. Проблем-то нет с едой абсолютно. Ни пирожка, ни блина, ничего не умею! Вообще, на самом деле, ничего не знаю. Я говорю: «Владыка. Да я варить-то вообще ничего не умею». – «Ладно, картошку с мундиром, сваришь. Ну ещё щи как-нибудь сваришь. “Хлеб, вода, никому не вредна”, батюшка Серафим говорит. Ладно. Я тебе помогу». Комедия!

Владыки приезжали, каждого встретить надо… Но они какие-то все простые были. Сейчас к батюшке подходишь и не знаешь, как сказать. А там владыки такие простые, такие доступные.

У меня никого не было знакомых в Орле. Меня просила одна бабушка брать своего внука Генку в Летово, чтоб он был покормлен. Потом он всему научился, стал священником, стал храмы строить, Никольский построил в Рыбном. А был очень бедный, подошва отходит, а сам он такой красивый был, умный. Вот, если я поеду мамку проведать, я их вызывала, они владыку кормили, присматривали. После армии, его рукоположили.

У владыки Глеба с владыкой Симоном очень хорошие были отношения. Они ездили исповедоваться друг другу. Вот если в Рязань едет, значит, меня берёт с собой в машину, там я уже стала смелой.

Расскажу про протодиакона из ссылки. Был такой протодиакон, сосед мой, голос был необыкновенный! Лет 20 служил в церкви до ссылки. В деревне служил. Вернулся из ссылки, приходит к священнику. У него документы уже, что он из ссылки. Священник говорит: «Хорошо», берёт его. А в церкви регент, молоденькая девчонка, говорит: «Я не хочу его, какой-то старый, голос хрипит». Ну на самом деле было так. Этот протодиакон говорит: «Как?! Я здесь служил, у меня шесть человек детей, я там молился! Господи, я Тебе молился!» И он отказывается от Бога. А я с его дочерью дружила. Он вызывает меня, этот протодиакон, и говорит: «Слушай, ты с моей девкой дружишь, ты её можешь сагитировать, тебя все слушают, ты богомолка. Я тебе говорю наперёд. Я Бога не признаю. И не призываю. Умру, священника ко мне не приводи. Всё. Я сколько крови пролил, пришёл к этому, а какая-то девчонка-засранка не хочет, чтобы старость почтили! Я уже сколько прослужил!..» Он такой вообще был милостивый. Он портной, к нему, если бедный приходит, он сошьёт – копейки не возьмёт. И вот он умирает. Сказал мне к девке его не подходить, и ей сказал: «Не слушай её, что будет тебе говорить. Я тебе вот заживо говорю, что раз меня Бог не принял в церковь, я тоже отказываюсь от Него. Всё». Его похоронили, как, не знаю, я не ходила. Проходит лет двадцать. Я уже в епархии работаю. Вдруг снится сон. Снится мне этот протодиакон. А меня Манюшка звали. Подходит он ко мне во сне. Вот дивны дела Твои, Господи! И говорит: «Манюшка, Манюшка, помолись за меня». Я ему говорю: «Дядя Петя, как же? А ты мне сказал и девке своей, чтобы тебя не отпевать. А ты просишь помолиться». А он говорит: «Манюшка, паспорта нет, не пропускают меня никак, никак меня не пропускают!» У него добрых дел полно, но он отрёкся от Бога. Я говорю об этом владыке. Владыка говорит: «Ну рассказывай». Рассказала, так и так. А он говорит: «Как его звать?» – Я говорю: «Петр». Владыка Глеб говорит: «Ладно, помолимся». Он мне снился в пятницу, под субботу. В субботу владыка проскомидию, панихиду совершил. Теперь с субботы на воскресенье уже снится опять: «Ой, Мария, дай Бог тебе здоровья, как же хорошо! Паспорт мне дали, я прошёл, но только ты всегда-всегда, когда будешь писать записки, не забудь, не забудь помолись за меня, ради Бога». Вот представьте себе! Я владыке говорю: «Ну и как же?» А он говорит: «Мария, бывают такие вот отчаяния. Ну вот как апостол Петр – ведь всё видел, всё знал и всё-таки же отрёкся: не знаю я Его. А потом же Господь его простил». – «Владыка, так это, может, действительно, в порыве?» Он говорит: «Конечно». Он пострадал, за Бога. Он пришёл калека. Ноги такие, весь уж никуда, двадцать лет отсидеть! Там брёвна, что ли, они какие-то таскали…

Когда владыка Глеб болел уже сядет, изнемогает. Ему капустки-то хочется поесть, а врачи не велят. Больной, здоровье никуда. Ой, я там столько грехов тоже наделала! Он говорит: «Мария, принеси капусты». «Ой, владыка!» Рассказываю, что пошла я искать капусту, сторожа молодые ребята открыли дверь. Говорю: «Вы знаете, ребята открыли, а туда был открыт сарай. Я полезла за капустой, а там крыса вот такая лежит! Я сейчас эту крысу сниму сверху, а Вам принесу капусту». А на самом деле ничего не было. А он брезгливый был, ужас! – «Ой, что ты, уходи отсюда, уходи отсюда!» Потом опять: «Мария, ну знаешь, что? Такая там у нас есть хорошая женщина, ступай у неё попроси еду». Я говорю: «Ой, владыка, я пришла, а у неё такие ногти, хоть картошку сажай, такая грязная. Хотите, я принесу?» – «Ну тебя! Ну чего? Ну сходи хоть в магазин». – «О, владыка, я не пойду в магазин! Я сама работала на фабрике-кухне, капусту видела, там такие чаны!» – «Ой, ну чего делать?» – «Ну нет. Ну выбирайте, как хотите». – «Ой, как хотелось капусты! Ну я же русский человек, ты понимаешь, что я русский? Я хочу капусты». Я говорю: «Ну, где же взять? Ну хотите с крысой? Хотите, где эти бродяги, бомжи? Куда скажете?» – «Нет, не могу, не могу». Иду каяться. А там все батюшки ходят к одному батюшке, как у нас раньше к отцу Андрею[31] ходили. И говорю: «Батюшка, нагрешила вот так-то». Он говорит: «Правильно сделала».

Когда владыка Глеб умирал, мы с ним вдвоём были. Он умер у меня на руках в больнице. Он уже умирал, а будущий митрополит Вениамин (Зарицкий)[32], побежал за врачом сказать, что с ним плохо, что всё уже, он отходит. Пока он бегал, владыка уже у меня умер на руках.

Вот, умер Владыка Глеб, приехал владыка Иувеналий (Тарасов)[33], как сейчас помню, Курский приезжает владыка, Рязанский хоронить, а потом ещё Тульский, как его звать, забыла. Ещё, наверное, четверо-пятеро. А епархия, там тоже одни руины были…

После похорон я еду к отцу Иоанну (Крестьянкину), как на крыльях несусь. Приезжаю, говорю: «Батюшка, владыка умер, отпустите меня домой, к матери. Мать уже старая». – «Так, нет. Подождём с тобой». Я говорю: «А что будем ждать-то? Он уже умер, всё». – «Подождем, кого пришлют. Молись, кого пришлют, ко мне приедешь, скажешь». И присылают владыку Варфоломея. Приезжаю к нему. Говорю: «Батюшка, владыку Варфоломея прислали». – «Слава Тебе, Господи, как я рад! Не отпускаю. Доведи до конца его. Такой хороший архиерей! Не отпускаю». Хоть опять под лестницу лезь и реви там! «Не отпускаю». Ладно, служу. В чём-нибудь провинюсь и уже Варфоломею говорю: «Владыка, ну отпустите, мать старая». – «Только через мой труп». И что вы думаете? Так и получилось.

А как раз Тысячелетие Крещения Руси. И уже Патриарх был Пимен. Вот он ему говорит: «Владыка, ты потерпи. Вот сейчас Тысячелетие Крещения Руси, такая обстановка напряжённая. Сейчас, – говорит, – ты там проведёшь у себя в Орле, и я тебя возьму, приедешь в Троице-Сергиеву лавру на покой». Он, конечно, не дожил. Он умирает. Он Ташкентский был архиерей, очень много мусульман привёл.

Расскажу ещё, как я просфоры пекла. Это было время, когда отец Иоанн (Крестьянкин) и матушки из монастыря пришли в Летово. Церкви открываются – просфоры печь вообще некому. В Летове они нас научили. И я с ними стала помогать. Тут открывается монастырь Иоанно-Богословский в Рыбном, приезжает отец Авель (Македонов), он был на Афоне восемь лет, его с Афона сюда, в Рыбное, направили. Вот он приезжает, умоляет: «Ради Бога, ради Христа, печь некому!» Этих молоденьких семинаристов надо ещё учить, а старушки старенькие, некому помогать. А тогда я была молодая, сильная. И на клиросе я пела, и просфоры пекла. Вот, значит, напеку просфоры, всё так, и это дело идёт, идёт, идёт по череду.

В Коломне церкви открываются, одна, вторая, третья. Все просфоры печь отказываются: «Не будем. Только две-три церкви возьмём. Дальше не можем. Где хотите, ищите просфорников» [34]. Вот мать одного священника со слезами идёт. Я уже монашка: «Мать Мария, ну ради Бога, помоги. Служба срывается. Вот крестовые есть просфорки, а Богородичной нет. Помоги». Ну, пошла, стала там помогать. Отец Иоанн (Крестьянкин) следит за мной, строго следит. Даже где-то письмо есть, покажу. Пеку, значит. Напекла просфор.

Теперь владыка Вениамин (Зарицкий) сказал: «Я пойду в монастырь Иоанна Богослова» [35]. А монастырю нужно было какое-то железо, его нигде не достанешь. Где он достал это железо, не знаю. А железо достал – его должны судить! А Владыка Симон Рязанский этого боится. Он говорит: «Уезжай к Патриарху. Я не могу идти судиться. Тебя держать не буду. Куда хочешь, куда тебя пошлют». Он приезжает к нашему Патриарху Алексию Второму и говорит: «Вот так и так, владыка Симон меня послал к Вам». А Патриарх говорит: «Ой, как хорошо! А у нас есть Николо-Угрешский монастырь, город Дзержинский. Мне нужен такой человек. Я нигде не могу найти. Вот за год построишь, здесь ты сейчас будешь наместником, а потом – как ты себя покажешь». Он где-то нашёл иконы старинные, ремонт сделал за полгода, церковь открыл. А тоже кому просфоры печь? В семинарии никого нет. Кого звать? Мать Марию зовёт опять: «Мать Мария, вот ребятки. Поучи их, они будут священники. Поучи, как просфоры печь, с ними, с этими ребятками». Учу. Дальше, допустим, вот у нас здесь монастырь: «Ой, ради Бога! Просфор нет, печь никому». Где хотите там и берите, а где чего брать? Они брали в старой церкви. Печатки были Матерь Божия, Крестовая, а резаков не было. Вручную делали. Берём рюмки, рюмками, вручную. Сейчас-то на кнопку нажал – и всё. А потом Новоспасский монастырь в Москве открылся. Там Андриан[36] такой, просфорник, он один пёк. Он сейчас тоже умер. Вот, значит, с московскими печём просфоры, помогаем. И так просфоры пекли, пекли, пекли. Я в церкви просфоры раздавала. Напеку просфоры, один батюшка просит, другой батюшка просит, третий. В Щурово[37] я когда пришла, мать священника просит: «Ради Бога, помоги!» Там напекла. Пеку-пеку. А батюшке боюсь сказать: «Благослови, я другим отдам». Пошла каяться. Пошла к одному батюшке, отцу Андрею, и говорю: «Батюшка, я пеку просфоры. Батюшка, в церкви некому печь. Службы срываются. Я пеку. А плюс к этому, ходим воровать. Мы в ночь печём эти просфорки. Нам дадут щи да кашу, а там, в холодильнике сыр, колбаса. Мы возьмём да поворуем это». – «А ты воруешь себе?» – «Нет, нас шесть человек пекут, на шесть человек воруем». А он отпускает. Говорит: «Благословляю, иди, причащайся». Ну, он меня знает хорошо, поэтому благословил. Пойду в Богоявленскую каяться, ещё в старую. Иду, говорю: «Отец Александр, такая вот я. Вот, пеку просфоры, ворую». – «Достойна пропитания. Всё, иди, причащайся». Поехала в первый раз в Иерусалим. Забыла, как звать, но, по-моему, какой-то оптинский старец встретился на корабле, старенький, его уже ведут на палочках. Все идут к нему каяться. У меня сердце кровью обливается. Думаю: «Как пойду? Ну, пойду всё равно, пойду каяться. На Страшный Суд ещё страшнее будет идти». Значит, иду ему каяться. Говорю: «Батюшка, так и так, ворую, просфоры раздаю». – «Ой, просфоры раздаёшь? А себе не берёшь?» – «Нет, батюшка, не беру. По всем церквям». Он говорит: «А, значит, ты просфорочки воруешь и раздаешь по всем церквям?» – «Да, да, батюшка, грешна». – «Как воровала, так и воруй. Я тебя благословляю. Продолжай». Весь корабль от моих слов рассмеялся. И всё. А батюшкам, им всё мало. Им всё «давай и давай»! А как же? Значит, один будет служить, а другой плачет, ему как служить? И так продолжалось долго.

Расскажите, пожалуйста, матушка, когда у Вас появилось желание принять постриг, уйти от мира?

Расскажу. Два архиерея оба уговаривают меня в монашки. А я в Летове жила, я представляю, какие там монашки. А какая я? Грош цена, и всё. Я всегда, как я говорю, фиговая монашка. Первый владыка Глеб Рязанский уговаривает. – «Не, не пойду». Второй Рязанский уговаривает. – «Не, не пойду. Я, –говорю, – люблю колбасу, люблю яйца, чтобы картошка у меня была. Не пойду, не хочу. Я недостойная, я пожила, видела, как они молятся. Как сейчас сравнить?» Я запомнила на всю жизнь, ну, может, по 20 лет нам было. Они пришли, молятся, а комары там, озёр много. Как они нас зажрали! Мы то туда, то сюда. Они пришли: «Девки, что вы делаете? Грешно комаров убивать! Очень большой грех». Пришёл вечер, как начали нас жрать эти комары! И их начали, этих монашек. Как они начали их лупить! Мы ничего не сказали. Мы вышли, смеялись. Коснулось их это: «На Афоне не убивают. Ни клопов, ни тараканов, никого не убивают. Грешно, грешно, девки, грешно». А нам что? Нам только похохотать.

А как Вас уговорили?

А как уговорили? 10 лет уговаривали. Не соглашалась. В последний раз владыка Глеб говорит: «Всё, бесполезно. Всё. И нечего с ней говорить на эту тему». Его ругают: «Она 10 лет уже у тебя, ну неужели ты её не можешь уговорить?» – «Ну, ты её уговори. Скажи, что в епархии монашке быть положено». Приходят, я не соглашаюсь.

Теперь второй. Владыку Симона просят поговорить, он уговаривает. – «Владыка, – говорю, – не пойду я».

К батюшке приезжаю, к отцу Иоанну (Крестьянкину). Сколько я в Летово-то ездила, наверное, лет с 17 ещё, с бантиками ещё. Батюшка конфетки вынесет за пазухой. Говорит: «Мария, я специально со стола стащил, чтобы тебя угостить». А потом угостил бананами: «Это вам сладенького».

Владыка Симон: «Специально для тебя приехал». – «Я говорю, что такое?» – «Уговаривать тебя, чтобы ты в монашки пошла». – «Не пойду я в монашки. Не пойду». – Говорит: «Слушай, знаешь что? Иди в монашки. Я тебя благословляю». Сказал, что раз в епархии работаю, нужно, чтобы монашка была. Уговаривает: «Я тебя благословляю. Идти в монашки. Ешь колбасы, чего хочешь ешь, по восточному обычаю. Я тебя по-восточному благословляю, принимай монашество». Я говорю: «Всё равно не пойду».

Приходит время прекрасное, у владыки Глеба параман[38] сзади разорвался. На кнопку нажимает, вызывает: «Чего, владыка?» – «Вот разорвался, ты там подшей, подправь, пожалуйста». Подшить-то это было дело мелочей, и плащаницы шьём, и всё с иголкой нормально. Я как встала, как взяла в руки этот самый параман, а там написано: «Аз язвы Господа Иисуса Христа ношу на теле моем». Меня какая-то оторопь взяла: «Ой, что я отказываюсь?» Теперь прохожу к нему стучусь, а время уже 10 часов вечера, может уже спать лёг, говорю: «Владыка, я теперь пойду в монашки». Он говорит: «Ты что, с неба свалилась? А как с тобой связываться-то? Сейчас буду писать, ты соглашаешься, а потом скажешь, не пойду. Какой позор-то мне будет от Патриарха? И тебе к Патриарху нужно прошение-то это везти». – «Нет, Владыка, всё точно, точно. Правда».

Владыка Глеб тут же звонит ночью, секретарю, владыке Вениамину, который будет потом митрополитом: «Вроде согласилась. Поезжай». Прямо приезжает ко мне с утра пораньше. Он часов в 5 или в 6 утра приехал, и владыка говорит: «Поезжай скорее в Москву, а то сейчас откажется, стыдно будет. Ей-то, что? А нам, какой позор! Я же расписывался: “по благословению архиепископа Глеба”». А мне говорит: «Ведь опозоришь меня!» – «Не-не-не, не буду позорить». Согласился. Вот поехала я, да прошение отвезли. Ну, в общем, вот так приняла монашество.

А Владыка Вениамин (Зарицкий) был секретарём, а потом митрополитом уже стал. Он был, Пензенским, Рязанским, Оренбургским и в Оренбурге он умирает. А когда умирал, говорил: «Я, наверное, скоро умру. Я видел сон: монастырь Николо-Угрешский в честь святителя Николая, видел святителя Николая и ещё его настоятеля, преподобного Пимена Угрешского[39]. Они ко мне пришли, за руку, что ли, взяли, в общем, знак того, что я умру». И, на самом деле, месяца три, что ли, прожил. Это мне рассказывали те, которые там за ним ходил.

В 1987-м году я приняла имя Марии Магдалины, она принесла императору Тиберию яйцо. Вот в честь неё. А так я была в честь преподобной Марии Египетской.

А какие у Вас послушания монашеские были?

А в монастыре я так и не была. Бродячая, так сказать. Митрополит Вениамин (Зарицкий), который меня постригал, пытался меня то в один монастырь, то в другой устроить. А я как в монашки не шла, так и туда никак не шла. А он сказал, что не просто предлагает, а когда владыка Глеб умирал, он просил: «Мария безродная, у неё никого родных нет. И даю тебе на поручение, не оставь её, хоть в какой-нибудь в монастырь устрой, только чтобы она была при деле».

Теперь я на старости лет захотела в монастырь. Всех уже архиереев похоронила, и батюшкиных матерей всех научила просфоры печь. Одна, последняя, печёт в Брусенском[40]. Отец Феодор, подходит и говорит: «Кто у вас печёт просфоры?» Ну, кого я там научила, она говорит, что она печёт. – «Ты знаешь о том, что твои просфоры у Бога, у престола?» Я её научила, а батюшка ей так говорит.

А Вы упоминали, что плащаницы шьёте.

Первый раз попробовала, мне понравилось. Вышила цветочек. Всех научила. А сейчас руки уже ни туда, ни сюда. У меня что-то приходят, спрашивают. Вот сейчас мы сшили отцу Михаилу в Озёры, одну в Грузию. Я плащаницы шью, наверное, лет 45. Плащаницы начинали шить, пойдём в магазин Военторг, пуговицы военные возьмём, атлас. Больше ничего нет, чтобы там парча такая была, ничего. Атласом обошьём и, где виноград сделаем, где пуговицы пришьём, где как. В общем, было убожество. И вот вышитое смотрим, такое убожество! А батюшки приезжают, то ли они такие набожные, то ли на самом деле такие чудеса происходили, не знаю. Вот вышито – невозможно, стыдно отдавать. Приходят батюшки, смотрим – мы сами не нарадуемся. Они уходят, а мы поклоны делаем. Ну дивны дела Твои, Господи!

Мои родственники все похоронены в Сушково[41] на кладбище у церкви. Церковь была закрыта, замок висел, там книги лежали все пыльные. А на Пасху, где-то в 1950-х годах деревенские слышали в храме не голоса, а прямо как служба как идёт. Я сама лично слышала в Печорах в пещерах, меня кто-то брал туда, мне лет 15 было, когда на Пасху как будто служба шла. Сама по себе служба шла и в конце батюшка говорил: «Христос Воскресе» и шли голоса как гул: «Воистину Воскресе!»

[1] Ж/д станции Луховицкого района Московской области.

[2] Простые люди долгие месяцы шли пешком по России, чтобы затем сесть в Одессе на пароход и добраться до Яффы (нынешний Тель-Авив).

[3] В 1887 году в деревне Гаретово родилась Ольга Георгиевна Жильцова, впоследствии монахиня, служила в церкви. В сталинское время была арестована, осуждена и в 1938 году расстреляна, реабилитирована в 1958 году. В 2000-2003 гг. канонизирована Русской Православной Церковью как преподобномученица Ольга (Жильцова).

[4] В 1937 году были арестованы настоятель храма священник Александр Ржецкий, псаломщик Василий Архипов, послушницы Евдокия Архипова и Ольга Жильцова. Богослужения в храме были прекращены. В 1939 году здание храма разрушено так, что осталась одна стена.

[5] «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды» // Книга пророка Исаии, гл. 29.ст. 19-20.

[6] «Я семь классов кончил, восьмой – коридор – с меня хватит» – цитата из советского художественного фильма «Весна на Заречной улице». «Коридор» в значении учёба не по учебникам, а по жизни.

[7] Пристенок – азартная игра на деньги, популярная в 1950-е – 1950-е годы. Играли в неё подростки старших классов. Задача – бросить монету в стену так, чтобы после отскока она легла настолько близко к монете ранее бросившего игрока, чтобы поставив большой палец руки на свою монету, смог любым другим пальцем этой же руки дотянуться до чужой монеты. Дотянулся – его монета твоя. Нет – твоя монета его.

[8] Церковь Богоявления в Гончарах (Богоявленский храм) – единственная в городе, не закрывавшаяся для богослужения в советское время, в 1940-х – 1980-х годах являлась кафедральным храмом.

[9] Штандер – детская подвижная игра с мячом практически для любого возраста и количества участников.

[10] Фабрика-кухня решала проблему питания рабочих завода, выдавая в день сотни обедов.

[11] Завод тяжелого станкостроения.

[12] Придел во имя священномученика Харалампия.

[13] Село Летово Рыбновского района, Рязанской епархии, архим. Иоанн (Крестьянкин) был сюда переведён в 1959 г.

[14] К тому времени при этом храме была организована небольшая общинка из разорённых женских монастырей. Тайно совершались и постриги. И батюшка Иоанн стал для матушек общинки не только духовным руководителем, но и заботливым отцом // Евсин И.В. Они служили в Летово… : архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Архиепископ Глеб (Смирнов). Протоиерей Виктор Шиповальников. — Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2009. – С.22.

[15] Борисоглебский Аносин ставропигиальный женский монастырь в деревне Аносино Истринского района Московской области,

[16] Каждая из матушек выполняла своё послушание: Платонида пекла просфоры // Евсин И.В. Они служили в Летово… : архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Архиепископ Глеб (Смирнов). Протоиерей Виктор Шиповальников. — Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2009. – С.22.

[17] Мать Евдокия занималась шитьем. матушка Еннафа, старенькая монахиня, пела на клиросе. Раньше она обладала красивым, бархатным голосом. Но ко времени приезда в Летово отца Иоанна Крестьянкина голос у неё ослаб. На клирос пришли певчие из молодых послушниц. И тогда, чтобы утешить сестру Еннафу, батюшка Иоанн благословил её читать в алтаре записочки о здравии и упокоении. И даже поставил для неё в уголке алтаря креслице для отдыха. – Там же. – С.22.

[18]Особенно трогательным было пение монахинь Браиловского женского монастыря, находившегося на Украине и закрытого в 1930 году. «Поют, как ангелы», – говорили про них // Евсин И.В. Они служили в Летово… : архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Архиепископ Глеб (Смирнов). Протоиерей Виктор Шиповальников. — Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2009. – С.91.

[19] Судьба последней настоятельницы игумении Софии (Софии Никоноровны Рачинской) неизвестна, она и духовник обители иеромонах Ксенофонт (Горбатюк) были арестованы в Житомире в 1937 г. Матушкой настоятельницей был написан в 1931 г. акафист иконе Божией Матери Браилово-Ченстоховской // Браиловско-Честохонская икона Божией Матери. URL : http://pravoslavnyi.ru/new_site/component/content/article/38/106-brailovsko-chestoxonskaya-ikona-bozhiej-materi (дата обращения 09.07.2024).

[20]Товарищ по лагерному заключению Владимира Кабо вспоминал о походке о. Иоанна: : «Я помню, как он шёл своей лёгкой стремительной походкой — не шёл, а летел» // https://ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_(Крестьянкин).

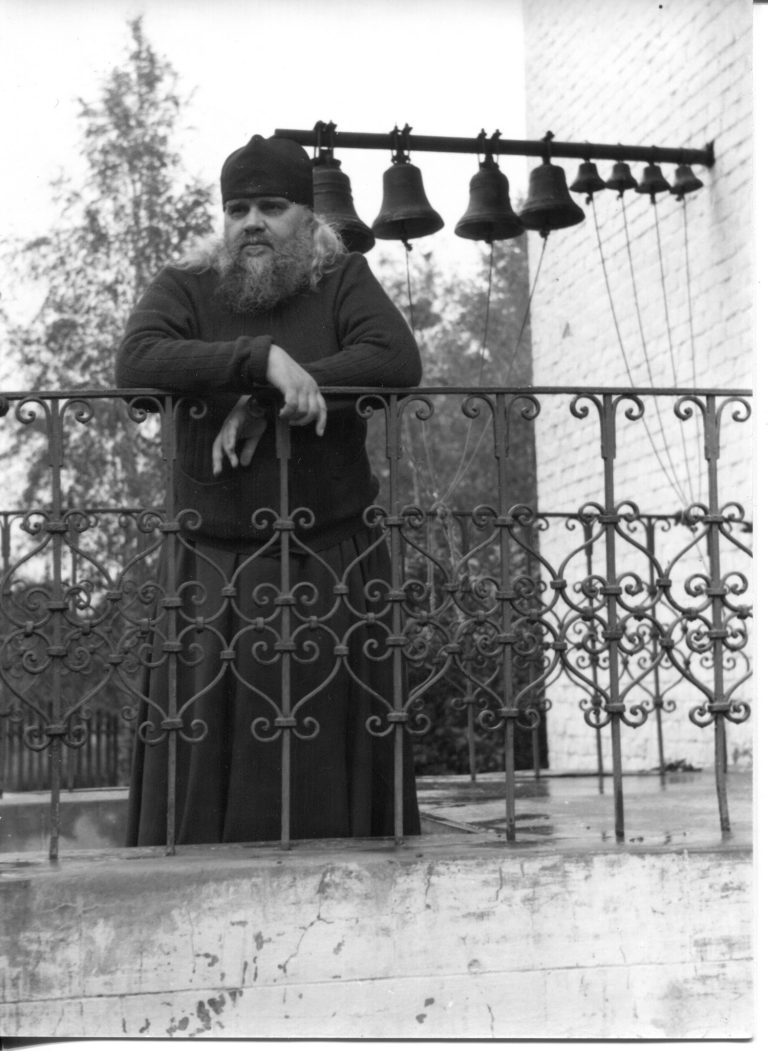

[21]Еще один человек, который особо запомнился батюшке Иоанну своим вкладом в дело благоустроения церкви, была Мария Мурашова. Вот что он пишет о ней в своем труде «Косма и Дамиан»: «Самая усердная и самоотверженная… это Мария Мурашова, девица в возрасте 35 лет. В летовский храм она начала ходить с двенадцатилетнего возраста и все, что делалось и делается в устройстве этого храма, Марию никогда не обходило. Она обладает большой способностью, смелостью, ловкостью, но эти дарования никогда не относит к своему достоинству, она полностью предает их воле Божией. Эти качества дополняются христианским послушанием, трезвым смирением и верой в Господа. Мария украшала новой краской кресты и колокольни, и храма, меняла цвет куполов, белила колокольню и храм, красила иконостасы и стены храма, помогала в постройке зданий и подсобных помещений, рыла землю, охорашивала огород, всего перечислить невозможно…